【論点#11】陰謀論やデマに惑わされてはならない✉️26✉️

私たちの食卓や医療の背後には、科学技術がますます深く関わるようになっています。ゲノム編集技術は、医療、農業、食品産業など多くの分野で革新をもたらす可能性を秘めています。培養肉、ゲノム編集作物、遺伝子組換え食品(GMO)など、実用化が進む技術の数々は、人類の生活を便利で安全にするだけでなく、気候変動への対応や食料安全保障といったグローバルな課題の解決にも寄与することが期待されています。

しかし、こうした注目が必ずしも好意的なものとは限らず、同時に陰謀論やデマの対象にもなりやすいという現実があります。今回は、この点について、議論します。

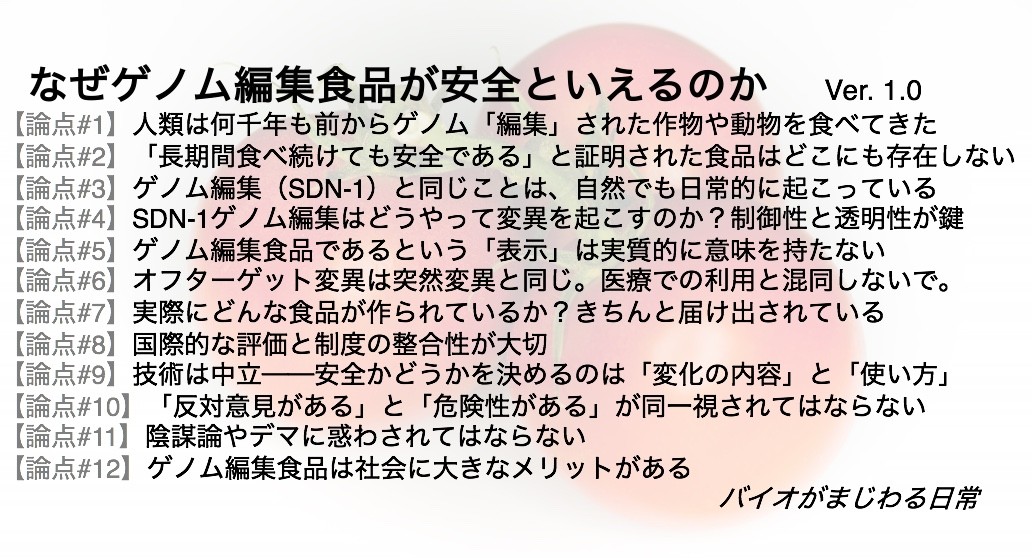

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

陰謀論やデマは、単なる迷信や偶発的な誤解ではありません。その背景には、技術そのものへの不信感、政府や企業への猜疑心、そして「自然は善、人工は悪」という価値観が複雑に絡み合っています。そして、こうした陰謀論は、強く信じている人だけでなく、「少しだけ不安に感じる」といった層の心にも静かに、しかし深く入り込む力を持っているのです。

ゲノム編集技術として知られるCRISPR-Cas9は、現実的な恩恵が数多く報告されています。それにもかかわらず、SNSや動画プラットフォームでは、「エリートが遺伝子を操作して人類を支配する」「人口削減のためにDNAを書き換えている」といった極端な主張が拡散されてきました。

また、「ゲノム編集作物を食べると人間の遺伝子も書き換えられる」「食べると不妊になる」という科学的に滑稽とも言える説も根強く存在します。さらに、「日本だけが人体実験をしている」といった政治・行政への不信につながる物語も流布されています。こうした陰謀論は、科学的に裏付けられた事実とは無関係に、感情的な反応を増幅させる力を持っています。

SNSや一部のメディアでは、「真実は隠されている」という物語のほうが、事実を上回る説得力を持って広がってしまうことがあります。とくに、「隠された真実を暴く」といったスクープ報道が評価されやすい商業主義的なメディアの報道姿勢も、こうした傾向に拍車をかけています。科学的な検証よりも、「誰かが意図的に隠している」「巨大企業が真実を操作している」といった疑念の物語が、人々の不安や不信と結びつくことで、より強く信じられてしまうのです。

陰謀論的思考にはこのような要素があるそうです。

(項目1:極秘の事案)一般の人には決して知らされない、とても重大なことが世界で数多く起きている 。(項目2:隠された動機)政治家はふつう、自分たちの意思決定の本当の動機を教えてはくれない 。(項目3:厳重な監視)政府当局が、すべての市民を厳重に監視している 。(項目4:秘密活動)一見無関係に見える出来事が、実は何者かによる裏工作の結果だと思う 。(項目5:秘密組織)政治的な決定に強い影響力を与える秘密の組織が存在する。

陰謀論の背景

陰謀論の多くは、科学技術そのものを問題視しているのではなく、「誰がその技術を使うのか」「誰が利益を得るのか」といった構造に対する不信に根ざしています。特に次のような要素が重なると、陰謀論は急速に拡散しやすくなります。

科学リテラシーの不足

科学リテラシーの不足は、GMOやワクチン、ゲノム編集といった現代の技術をめぐる誤解や不信感の土壌になっています。そもそも、これらの技術の仕組みや安全性を理解するためには、遺伝学、分子生物学、生化学、免疫学、統計的なリスク評価といった体系的な基礎知識が必要であり、聞きかじりの断片的な知識では身につけることはできません。そうした知識が社会全体で十分に共有されているとは言えないのです。

あやしい権威の存在

さらに問題なのは、自らを「専門家」「エキスパート」「元大臣」と称しながら、断片的な知識や誤解に基づいて発信を行う人々の存在です。こうした情報が信頼性をもって受け取られてしまうことで、社会的な混乱を招くことも少なくありません。その上、このような情報を掲載するメディアや、書籍として出版する出版社が存在することにも注意が必要です。誤った情報があたかも「権威ありげに見える形」で流通してしまうことで、科学的理解の基盤がさらに揺らいでしまうのです。

たとえば、GMOの安全性については、「アメリカ環境医学アカデミー(AAEM、日本では米国環境医学学会などと呼ぶ人もいます)」という組織の根拠のない主張が典型的な誤情報です。この組織は、医療情報の批判的チェックサイトQuackwatchから疑問視され、米国専門医資格認定機構にも認定されていません。名称からあたかも権威のある団体の見解と誤認してしまう人も多いです。

また、このような権威を拠り所にして、自らの立場を強めようとする傾向も見られます。たとえば、自然農法の実践者がゲノム編集作物に反対する構図はその一例です。自らの「感情」に対して都合の良い情報だけを語る「専門家」を無条件で信じてしまう一部の消費者団体などの姿勢は、ある意味で宗教的なカルト性さえ感じられる場合があります。

GMOやゲノム編集食品に関して、「多くの科学者が懸念を示している」といった表現が使われることがあります。しかし、これはあたかも科学者の大多数が懸念しているかのような印象を与えるものであり、事実とは異なります。実際には、そのような主張はごく一部の意見を過度に一般化し、権威を利用して自らの立場を強調しようとするものにすぎません。

巨大企業や政府への猜疑心

モンサントやビル・ゲイツといった固有名詞が象徴として機能し、「自分たちは搾取されている」という感情と結びつきやすくなります。ファウチ博士、世界経済フォーラム(WEF)、ファイザー、WHO、DARPAなども、陰謀論的な語りの中でしばしば言及される存在です。SNSの普及により、こうした象徴的人物や企業に関する情報が、断片的に、かつ時に誤った形で拡散されることも、猜疑心をさらに増幅させています。特定の映像や画像、切り取られた発言が「証拠」として出回ることで、陰謀論的な物語が事実のように流通してしまうのです。

興味深いのは、政府の施策に批判的な野党支持者に、このような傾向が特に現れやすい点です。

「自然=善」「技術・人工的=悪」という思想

人工的に見えるものや、見慣れない技術は、それだけで「不気味なもの」として排除されがちです。GMOやゲノム編集、合成生物学といった最先端の技術は、いかに実用的で安全性が確認されていたとしても、「人工的で不自然なもの」として拒否されることがあります。しかもその拒否は、必ずしも具体的なリスク評価に基づいているわけではなく、「なんとなく怖い」「いじってはいけないものに手を出している気がする」といった単純かつ直感的な感情によって支えられています。

SNSによる断片的な情報拡散

SNSを中心に、一見もっともらしい画像や動画、引用などが、あたかも真実であるかのように広がってしまう社会になっています。さらに、似た意見ばかりが集まり強化されるエコーチャンバーや、自分に都合のよい情報だけが届くフィルターバブルといった現象が重なることで、誤情報が修正されにくくなり、状況をいっそう深刻にしています。

食と身体にまつわる感情的な反応

とくに食べることや健康に関わる話題は、個人的な感覚と結びつくため、科学的な説明が通じにくい場合があります。食や健康をめぐる情報は、他人の意見よりも「自分の体験」や「家族の話」のほうが信頼されやすい傾向があります。実際、「○○を食べて体調がよくなった」「△△をやめたら健康になった」といった個人的な語りは、エビデンスに基づいた集団データよりも、はるかに強い説得力を持つことがあります(心理学でいう「アネクドータル・エビデンス(逸話的証拠))。テレビショッピングや健康番組などではこの手法が多用され、人々の科学的リテラシーを損なう要因の一つとなっています。

地方議員など科学リテラシーが低いインフルエンサーの存在

地方議会の議員など、科学リテラシーの低いオピニオンリーダーの存在にも注意が必要です。現役の国会議員の中にも陰謀論に基づく発言が見られることはありますが、国家レベルであれば専門家からの批判を受け、訂正や是正が図られる場合が少なくありません。これに対して、市議会議員など地方の議員による言説は、十分なチェック機構が働かないままに野放しになっており、地方自治体の議会としての決議にまで至るケースがあります。その結果、誤った情報が公的に承認されたかのような印象を与え、市民の認識や判断にも影響を及ぼしてしまうのです。

陰謀論やデマへの対処

では、こうした陰謀論にどう対処すればよいのでしょうか? 一つには、信頼できる情報源(科学アカデミー、大学、公共機関など)による継続的な情報発信が不可欠です。しかしそれだけでは十分ではありません。

大切なのは、個々人が「陰謀論の背景」にある不安や社会的要因を理解し、科学的な思考力と判断力を養うことです。知識だけでなく、どう考えるかが問われているのです。

とはいえ、人々が科学に不安や疑念を抱くのは、単に「理解できないから」ではありません。むしろ「自分がそこに関与できていない」と感じることが、疎外感や不信感を生む原因になっているのです。科学や技術の問題は専門家に任せておけばよい、という発想では、共通の基盤は築けません。

陰謀論を容易に信じてしまう人がいる一方で、あらゆる主張を「陰謀論だ」と切り捨て、耳を貸そうとしない人もいます。もちろん、根拠のない主張を無批判に受け入れる態度には問題があります。しかし同時に、陰謀論を一括して否定する姿勢にも、情報を取捨選択する際のバイアスが潜んでいる可能性があります。

また、ゲノム編集の応用に対して否定的な見方がある一方で、逆に「デザイナーベビー」など、倫理的に多くの課題を含む概念に対して、過度に肯定的な期待が寄せられることもあります。こうした期待が、陰謀論や技術信仰と結びつくケースも見られます。このように、倫理の視点が欠如したまま技術を過剰に礼賛する方向の思想に対しても適切な対策が求められます。

たとえば、ゲノム編集の倫理的・社会的側面について、市民が議論に参加する場を作ること。学校教育の中で、技術と社会の関係について考える習慣を育てること。情報提供と対話を同時に進めることで、科学と社会の間にある不透明な壁は少しずつ解けていくのかもしれません。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら