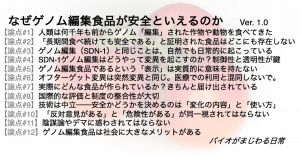

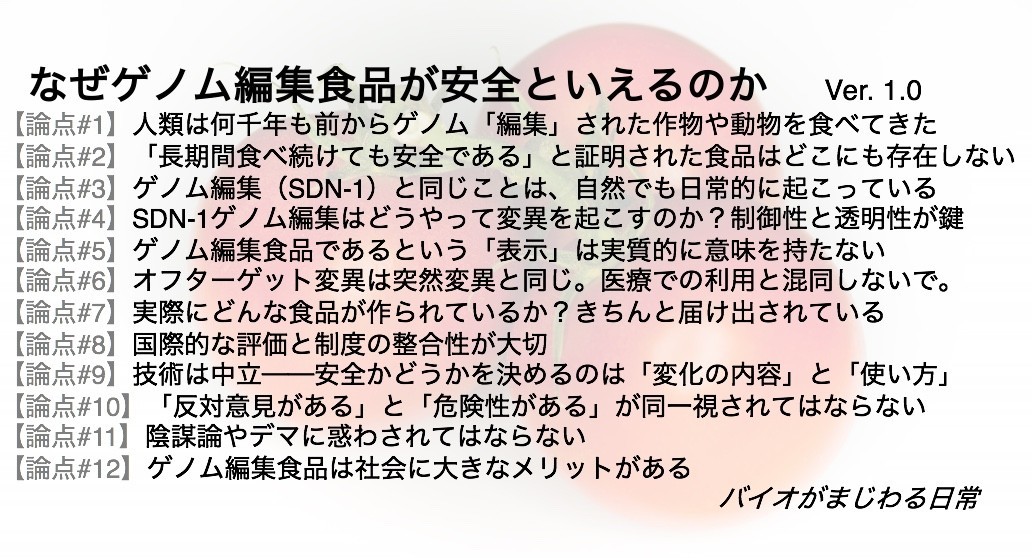

【詳しいまとめ】ゲノム編集食品をめぐる12の論点✉️31✉️

ゲノム編集食品が社会に理解されるためは、「遺伝子がどのように変わるのか」といったCRISPR-Cas9の技術的な仕組みを説明したり、「科学的に安全」とする公的機関の見解を伝えたりするだけでは十分ではありません。

大切なのは、消費者がこの技術をどのような背景や価値観のもとで理解しているのかを知り、説明と対話を重ねていくことと私は考えます。

今回の12の論点はVersion 1.0としての整理ですが、今後、さまざまな方々の率直な意見を取り入れ、改訂を重ねていく予定です。ゲノム編集食品にポジティブな方もネガティブな方も、コメント欄に率直な意見をご投稿ください。

⭕12の論点を手短に知りたい方は、下の【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。今回は、これまでの内容を詳しくまとめたものです。更に詳しくはそれぞれのリンクをご覧ください。

一般的に、ゲノム編集について専門的な知識を持つ人ほど、その利点を理解し、積極的に受け入れる傾向があります。一方で、慎重な立場を取る人の中には、正確ではない情報や、従来の遺伝子組換え技術との混同などに基づく不安を抱く人も少なくありません。また、ほとんど知識がないままに、「ゲノム編集」を危険な技術とみなし、拒否反応を示す人も多く見られます。

こうした状況で求められるのは、ゲノム編集の科学を一方的に伝えることではなく、「生命とは何か」「遺伝子をどう捉えるか」といった根本的な問いを、社会全体で共有していくことです。

したがって、今回の「なぜゲノム編集食品が安全といえるのか」という12の論点は、CRISPR-Cas9の技術解説にとどまらず、人々が持つ「生命観」や社会の構造そのものに焦点を当てようとする試みです。

たとえば、「遺伝子は自然の中で人が触れてはならないものだ」「変えてよい遺伝子などあるはずがない」と主張する人がいます。しかし、生物学の視点から見れば、遺伝子とはもともと変化し続ける存在です。生き物の体の中では日常的に小さな変異が起こり、それが進化や多様性を生み出してきました。生命とは固定された設計図ではなく、遺伝子の変化を前提とした柔軟なシステムなのです。したがって、ひとつの遺伝子を改変したからといって、生命の本質そのものが書き換えられるわけではありません。遺伝子は環境や細胞内ネットワーク、進化の過程などと複雑に関わり合いながら働いています。

このように、生物を「変異を前提とする見方」「複雑でさまざまな要素が絡み合って、堅固なシステムを作っている」という生物観の共有が大切です。ゲノム編集を理解するうえで本当に重要なのは、科学的な知識だけでなく、「生命をどう考えるか」という生命観も含めて理解を深めることなのです。

私たちが日常的に口にする作物や家畜は、何千年もの間、人間による選抜と偶然の変異の積み重ねによって形づくられてきました。トマトやジャガイモ、米や小麦も、野生種から甘味や大きさなど望ましい性質を選び続けた結果、現在の姿になったのです。ゲノム編集はこの長い歴史の延長線上にあり、より正確かつ短期間で特定の性質を得るための手段にすぎません。

重要なのは、自然食品であれゲノム編集食品であれ、「長期間食べ続けても完全に安全」と科学的に証明された食品は存在しないという点です。ゲノム編集食品は別に特別なものではありません。安全性とはリスクの絶対的なゼロではなく、社会的に受け入れられるほど十分に小さいリスクを意味します。

食品に用いられるSDN-1技術は、CRISPR-Cas9などを使って特定の遺伝子に微細な変化を導入する手法で、自然界で日常的に起こる突然変異と本質的に同じ性質を持ちます。従来の放射線や化学物質による育種に比べ、制御性と透明性が高く、オフターゲット変異の頻度も自然変異と同程度に低いとされています。しかし、DNA配列だけでは自然変異との区別がつかないため、「ゲノム編集食品」という表示をすることは科学的安全性を示すものではなく、むしろゲノム編集を正しく理解していない消費者の感情や印象に影響を与えるシンボル的な意味合いを持ちます。表示することでむしろ弊害があるという視点を持つ必要があります。

日本では高GABAトマトや筋肉量増加マダイなどが届け出制度のもとで流通しており、米国やEU、中国でも実用化が進んでいます。ただし、普及を妨げているのは技術的な安全性の問題ではなく、流通体制や消費者理解の不足です。

ゲノム編集はしばしば陰謀論の標的となり、誤情報を広める自称専門家や消費者団体、メディア、SNSの存在、「人工は悪、自然は善」という価値観や、科学リテラシーの格差が議論を複雑にしています。反対意見そのものを否定するのではなく、危険性の主張と価値判断を明確に区別し、再現可能な科学的事実に基づいた議論を進めることが不可欠です。

ゲノム編集食品は、農薬の使用削減、栄養価の改善、環境耐性作物の開発、食料安全保障の強化など、社会的なメリットを多く持ちます。技術そのものは中立であり、その価値は使い方と結果によって決まります。科学的根拠に基づく冷静な議論と、透明性の高い情報提供を積み重ねることが、社会全体でこの技術の恩恵を共有するための鍵となるでしょう。

①人類は何千年も前からゲノム「編集」された作物や動物を食べてきた

②「長期間食べ続けても安全である」と証明された食品はどこにも存在しない

③ゲノム編集(SDN-1)と同じことは、自然でも日常的に起こっている

④SDN-1ゲノム編集はどうやって変異を起こすのか?

⑤ゲノム編集食品であるという「表示」は実質的に意味を持たない

⑥オフターゲット変異は突然変異と同じ。医療での利用と混同しないで。

⑦実際にどんな食品が作られているか?きちんと届け出がされている

⑧国際的な評価と制度の整合性が大切

⑨技術は中立──安全かどうかを決めるのは「変化の内容」と「使い方」

⑩「反対意見がある」と「危険性がある」が同一視されてはならない

⑪陰謀論やデマに惑わされてはならない

⑫ゲノム編集食品は社会に大きなメリットがある

【論点#1】人類は何千年も前からゲノム「編集」された作物や動物を食べてきた

ゲノム編集食品に対して、「危険」「怖い」といった感情的な反応を示す人は少なくありません。しかし、私たちが食べている作物や家畜のほとんどは、自然のままの姿ではなく、人間の手によって長い時間をかけて「選抜」され、遺伝子レベルで変化してきた存在です。言い換えれば、ゲノム編集とは、これまで人間が行ってきた品種改良を、より正確に、短時間で実現できる技術にすぎません。

トマトやジャガイモ、米、小麦、トウモロコシといった主要作物の歴史を見ても、その進化は偶然の変異と人間の選択の積み重ねでした。野生のトマトは酸味が強く食用に向かない小さな実でしたが、人々が甘く大きな実をもつ株を選び続けた結果、現在のトマトが生まれました。ジャガイモも同様に、毒の少ない株が選抜され、数千年をかけて安全で栄養価の高い作物へと変化しました。

米の品種改良では、脱粒しにくい性質をもつ個体が選ばれたことで収穫効率が向上し、地域の気候や嗜好に応じて多様な品種が生まれました。こうした変化の背後には、sh4やWaxyなど特定の遺伝子変異が関わっています。小麦やトウモロコシもまた、自然界には存在しない複雑な交雑と倍数化を経て誕生した「人類の発明」とも言える存在です。

キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーといったアブラナ科野菜は、実は同じ原種から派生しています。人間が食用にしたい部位を重点的に大きくするよう選抜した結果、外見も味も異なる多様な作物が生まれました。ニンジンのオレンジ色やバナナの無種子化も、偶然の遺伝的変化を人間が選び取った結果です。リンゴやブドウにおいても、甘味や酸味、果皮の色、香りといった特徴は、長い交雑と遺伝子変化の積み重ねによって形づくられてきました。

さらに、牛や豚、鶏といった家畜も、野生種からの遺伝的改変の結果です。乳量や肉質、産卵能力などに関わる遺伝子の変異が人為的に選ばれ、現代の家畜が誕生しました。日本において「サーモン」の名前で流通し、寿司ネタにされるものは、ノルウェー産などの完全養殖のタイセイヨウサケですが、これは成長速度が速く、病気に強く、脂の乗りが良い個体が選ばれ、世代を重ねるごとにその性質が強化されたものです。

このように、私たちが口にする多くの動植物は、自然と人間が共同でつくりあげた「自然のゲノム編集」の成果です。ゲノム編集は、その長い歴史の延長線上にある最新の技術であり、より精密に望む形質を得る手段にすぎません。したがって、「ゲノム編集=不自然で危険」という印象は、科学的事実とは異なります。むしろ、これまでの偶然に頼った改良よりも、より確実で安全に目的の性質を得るための方法として位置づけることができるのです。

【論点#2】「長期間食べ続けても安全である」と証明された食品はどこにも存在しない

私たちが日常的に口にしているトマトやじゃがいも、米やパンといった食品は、長い歴史の中で食べ続けられてきたため、「安全である」と信じられています。しかし、科学的に「長期間食べ続けても安全」と証明された食品は、実はひとつも存在しません。食品の安全性を長期的に証明するには、数十年から百年単位で人々を追跡する必要がありますが、生活習慣や環境要因を完全に統制することは不可能だからです。したがって、私たちがもつ「昔から食べられてきた=安全」という感覚は、科学的証拠というよりも経験的な信頼に基づいています。

自然食品にもリスクは潜んでいます。じゃがいもの芽や緑化部分に含まれるソラニンやチャコニンは中毒を引き起こすことがあり、ワラビには発がん性物質が含まれます。焼いたパンや肉から生成されるアクリルアミドやヘテロサイクリックアミンも、動物実験では発がん性が示されています。つまり、自然由来であっても「量」や「条件」によっては健康被害をもたらす可能性があるのです。

昨年問題となった「紅麹サプリメント」も、発酵中に青カビが混入して有害物質が生じた例でした。むしろ、厳密に管理された人工的な製造プロセスのほうが、安全性が高いのです。人工添加物も、長期的な安全性試験を経て使用が認められており、正しく使えば健康リスクは低いことがわかっています。

また、安全性は生物種ごとに異なります。ヒトにとって安全なチョコレートやタマネギが、犬や猫には中毒を起こすことがあります。したがって、動物実験の結果がそのままヒトに当てはまるわけではありません。安全とは「リスクがゼロ」である状態ではなく、「リスクが極めて小さい」と社会的に受け入れられる水準のことを意味します。

この「受容されたリスク」という考え方は、食品に限らず、交通、医療、嗜好品など社会のあらゆる分野に通じています。飛行機も車も、タバコもアルコールも、リスクを承知のうえで制度や技術によって安全性を高め、利便性とのバランスを取って利用されています。食品の安全性も同様に、「どの程度のリスクを許容できるか」を社会が合意することで成り立っているのです。

しかし、「ゼロリスク神話」が広がると、合理的な議論が難しくなります。遺伝子組換え作物やゲノム編集食品に対して「長期安全性が証明されていないから危険」とする声がありますが、その基準を厳密に当てはめれば、私たちが食べているすべての食品が「危険」ということになります。科学的評価は確率的で相対的なものです。ゼロリスクを求めるのではなく、科学的知見に基づいてリスクを最小化し、社会として受け入れられる水準を見極めることこそ現実的なアプローチです。

「長期間食べても安全と証明された食品はない」という事実は、私たちが完全な安全を求めるのではなく、科学的知識と社会的合意を通じて、いかに安全で豊かな食生活を築くかという、人類の知恵の出発点なのです。

【論点#3】ゲノム編集(SDN-1)と同じことは、自然でも日常的に起こっている

ゲノム編集に関して「遺伝子を破壊する」という表現を聞くと、生物の設計図をめちゃくちゃにするイメージを抱く人も多いでしょう。しかし、実際にはこれは無秩序な破壊ではなく、非常に精密で限定的な操作を指します。具体的には、特定の遺伝子の一部に小さな変化を加え、タンパク質の合成が止まったり、機能を失ったタンパク質ができたりすることです。この操作は、標的遺伝子の働きを意図的に抑える手段であり、研究者の間では「disrupt」や「knock-out」と呼ばれています。

興味深いことに、このような変異は人工的なものに限らず、自然界でも日常的に起こっています。紫外線や放射線、化学物質などによってDNAが損傷し、修復の過程でごくまれに変異が固定されます。ヒトでは世代ごとに平均30〜45個の新しい変異が生じ、ウイルスはさらに高頻度で変異します。植物でも自然変異が積み重なり、人間による選抜や栽培の工夫を経て現在の作物が形作られました。つまり、私たちは自然の「ゲノム編集」を長年利用してきたと言えます。

変異自体は危険ではありません。ヒトのゲノムではタンパク質をコードする領域は全体のわずか2%で、残りの多くは非コードDNAです。変異の多くは生命活動に影響を与えず、仮にタンパク質領域に起こっても、常染色体なら片方が正常に機能するため問題になることは少ないのです。SDN-1によるゲノム編集は、この自然変異と同じタイプの変化を、特定の遺伝子に焦点を当てて速く正確に起こす技術であり、従来の育種より効率的に望ましい性質を持つ作物を作ることが可能です。

食品の安全性の評価は、医薬品のように直接人体で試すのではなく、従来の食品と比べて本質的に違いがないかを確認する方法で行われます。栄養成分やアレルゲン、代謝経路などを調べ、従来食品と同等であれば安全とみなされます。これを「実質的同等性(substantial equivalence)」と呼び、国際的にも新しい品種の食品を評価する基本的な枠組みです。新しい食品技術――培養肉、昆虫食、合成生物学によるタンパク質など――も同じ視点で考える必要があります。

まとめると、ゲノム編集でいう「遺伝子の破壊」は自然界で日常的に起こる変異の延長線上にある限定的操作であり、食べ物は消化器官で分解されるため、DNAやタンパク質がそのまま体に組み込まれることはありません。重要なのは、変異そのものではなく、それをどのように管理・評価し活用するかです。SDN-1は、自然の変異過程を加速・制御して狙った効果を得るための道具にすぎず、適切に管理されれば安全に利用できる技術なのです。

【論点#4】SDN-1ゲノム編集はどうやって変異を起こすのか?

「ゲノム編集」と聞くと、多くの人は「遺伝子を自在に書き換える最先端技術」というイメージを抱きがちですが、実際には自然界で起こる現象と連続性のある、より多様で精密な技術です。その中でも、ゲノム編集食品に使われている「SDN-1」は、特定の遺伝子にごく微細な変化を導入する手法で、自然な変異に最も近いとされています。代表的なツールはCRISPR-Cas9で、ガイドRNAが標的DNAを特定し、Cas9酵素が二本鎖DNAを切断します。切断後、細胞の修復機構のうち非相同末端結合(NHEJ)が働き、数塩基の欠失や挿入が起こることがあります。この変化を「インデル」と呼び、遺伝子の読み枠がずれるフレームシフト変異を引き起こすこともあります。文章に例えると、文章中の一文字や単語が消えたり追加されたりして、意味が部分的に変わるような現象です。

SDN-1の特徴は、どの遺伝子のどの位置を編集するかを正確に指定できることです。これにより、作物の苦味成分を減らしたり、病害抵抗性を高めたりと、農業や食品品質の改善に直結します。また、編集後のDNA配列は1塩基単位で解析でき、導入した変異の内容や位置を透明に把握できます。従来の放射線や化学物質による突然変異育種では、何万もの変異の中から偶然に望ましい個体を選んでいたため、変化の内容はブラックボックスでした。

さらに、SDN-1では外来遺伝子や人工DNA配列を導入せず、生物が元々持つ遺伝子配列の変化のみを利用するため、自然界の突然変異と区別がつきません。一方で、SDN-2は特定の塩基を置き換える手法、SDN-3は新しい遺伝子配列を挿入する手法であり、SDN-3は遺伝子組換え(GMO)として扱われます。SDN-1とSDN-3では導入内容や規制上の扱いが異なるため、同じ「ゲノム編集」といっても区別が必要です。この区別は今後重要になってくるでしょう。

従来の突然変異育種は偶然に頼るため安全性の評価が難しかったのに対し、SDN-1は目的性・精密性・追跡可能性のいずれも高く、編集後の配列を正確に確認できるため、科学的安全性の根拠が明確です。つまり、SDN-1というゲノム編集は自然の変異プロセスを模倣しつつ制御可能にした技術であり、計画的で安全な手法として優れているのです。

【論点#5】ゲノム編集食品であるという「表示」は実質的に意味を持たない

ゲノム編集食品の表示をめぐる議論では、「消費者のために表示すべきだ」という意見がよく聞かれます。しかし、科学的観点から見ると、この表示が本当に消費者に有益な情報を提供するかは疑わしいといえます。その理由は明確で、SDN-1のようなゲノム編集による変異と、自然に生じた変異は、DNA配列だけでは区別できないからです。例えるなら、浜辺に残った足跡が観光客のものか漁師のものか、形や大きさだけで判断できないのと同じです。DNAの情報からは由来を特定できず、確実に示すには研究者や企業の申告や流通経路のトレーサビリティに依存するしかありません(配列の情報が提供されればトレーサビリティの確保は可能です)。

その結果、「ゲノム編集食品」と表示されても、科学的な意味で消費者に安全性やリスクの判断を提供するものではなく、感情や印象に作用する情報にとどまります。表示があるだけで「避けるべきもの」と受け止められ、不必要な不安や誤解、差別につながる可能性があります。これは、放射線汚染後の農産物表示でも見られた現象と類似しています。さらに、ゲノム編集の科学的理解が消費者の間で十分でない現状では、表示は心理的印象の喚起に過ぎず、科学的知識の補完になりません。

食品表示と比較すると、卵や乳、小麦などのアレルギー表示は命に直結する情報であり必要不可欠ですが、ゲノム編集表示は安全性に直接関わるものではありません。そのため、価値観や好みによる「知りたい情報」に近く、リスク回避情報としての位置づけとは異なります。また、表示義務化は社会的・経済的影響も伴います。消費者の誤解によって科学的に安全な品種が市場で不利になれば、企業の開発コスト回収を妨げ、技術普及を阻害しかねません。国際的にも、米国やカナダではSDN-1品種はGMO規制外として通常の新品種と同様に流通しており、表示義務化が国ごとに異なる場合は非関税障壁になるリスクもあります。

結論として、SDN-1ゲノム編集食品の表示は、科学的根拠に基づく情報提供とは言えず、消費者に誤解や不安を与える可能性があります。重要なのは表示の義務化ではなく、科学的理解の普及と教育、透明性の高い情報提供を通じて、誤解や偏見を減らすことです。科学的根拠に基づく議論と教育こそが、ゲノム編集食品の社会的受容を実現する鍵となります。

【論点#6】オフターゲット変異は突然変異と同じ。医療での利用と混同しないで。

ゲノム編集技術における「オフターゲット変異」は、本来狙った遺伝子とは異なる場所に予期せぬ変化が起こる現象を指します。一般には「計画外の変異=危険」と捉えられがちで、SNSや書籍では専門的な言葉が不安を煽る材料として使われることもあります。しかし、重要なのは、こうした変異は本質的に自然界で日常的に発生する突然変異と同じ性質を持つという点です。私たちが普段食べる野菜や果物、穀物には、自然変異や従来の育種で得られた変異が無数に含まれていますが、健康被害が発生しているわけではありません。SDN-1によるゲノム編集で生じる変異も、自然発生的な変異と本質的に同じであり、制御性が高く、オフターゲット変異の頻度は自然の突然変異より少ないのです。多くの場合、こうした変異はタンパク質をコードしない非コードDNA領域で発生するため、生命活動に影響を及ぼす可能性はほとんどありません。

ここで非常に大切なのは、食品分野と医療分野ではゲノム編集に対するリスクの意味が大きく異なることです。医療では患者の体内で直接遺伝子を操作するため、オフターゲット変異は副作用や病気リスクにつながる可能性があり、極めて慎重な評価が求められます。一方、食品分野では変異が導入された細胞を摂取するだけであり、DNAは消化過程で分解され、体内で新たに機能することはありません。したがって、オフターゲット変異が健康リスクにつながることは科学的にはほとんどないのです。

従来育種と比較すると、放射線や化学物質で無数の変異をランダムに起こし選抜する従来育種に対し、ゲノム編集は狙った部位に計画的に変異を導入し、塩基レベルで確認できるため、制御性と検証性が高く、より安全性が確保されています。社会的には、医療応用との混同や専門用語の誤解によって不安が広がりやすい状況がありますが、正しい科学的理解と情報提供によって、消費者は不要な不安を抱くことなく食品を選択できるのです。

結論として、オフターゲット変異を理由にゲノム編集食品を特別視する必要はなく、自然界の変異や従来育種と本質的に同じ性質であることを理解し、科学的根拠に基づいた判断が求められます

【論点#7】実際にどんな食品が作られているか?きちんと届け出がされている

日本では、SDN-1型ゲノム編集によって開発された食品が、少しずつ市場に登場しています。SDN-1とは、外来遺伝子を導入せず、DNAの一部をピンポイントで変化させる技術で、自然界でも起こりうる変異と同程度の改変です。そのため、従来の遺伝子組換え(GMO)とは区別され、科学的にも高い安全性が認められています。

代表的な例が、サナテックシード社の「高GABAトマト」です。血圧を下げたり、リラックス効果をもたらしたりするとされるGABAという成分を多く含むよう設計されています。このトマトでは、GABAを分解する酵素の遺伝子をSDN-1で変異させ、その働きを抑えることで、果実中のGABA量を通常のトマトの4〜5倍に高めています。

もう一つの注目例が、リージョナルフィッシュ社が開発した「筋肉量を増やしたマダイ」です。筋肉の成長を抑えるミオスタチン遺伝子を働かなくすることで、同じ餌でもより大きく育ちます。これは生産効率を高めると同時に、持続可能な水産業の確立にも寄与する取り組みです。これらの製品は、厚生労働省や農林水産省のガイドラインに基づき届け出られ、情報が公開されています。

海外では、SDN-1型ゲノム編集食品の商業化が日本より早く進みました。米国では、2018年に農務省(USDA)が「外来DNAを含まない改変は従来の育種と同等」と認め、追加規制を免除しました。これにより、多くの企業がゲノム編集食品を市場に投入しています。代表例はCalyxt社の「高オレイン酸大豆油」ですが、消費者の認知が進まず販売は伸び悩み、同社は2023年にCibus社と合併しました。EUは長らくGMOと同様に規制してきましたが、2023年に「外来遺伝子を含まない小規模変異」をGMO規制から外す方向で議論が進んでいます。英国ではEU離脱後、規制緩和を進め、ビタミンDを強化したゲノム編集トマトの栽培実験が行われています。カナダも2022年にSDN-1作物を基本的に規制対象外としました。さらに中国では2024年、コメや小麦など主要5作物の商業栽培が初めて認可され、バイオ技術を食料安全保障に直結させる政策を進めています。

現在、世界で商業化されたゲノム編集食品には、米国の「変色しないアボカド」や「辛味の少ないカラシナ」などがあり、日本の「高GABAトマト」「ゲノム編集マダイ」「ゲノム編集トラフグ」もリストに含まれます。これらはいずれも科学的根拠に基づき、透明な届け出制度のもとで市場に流通しています。

この届け出制度の目的は、安全性の確認だけではありません。新技術の利用によって自然環境や生態系に悪影響を与えないようにすることも大切な視点です。仮に急速に繁殖するような特性を持つ品種が生まれれば、生態系の均衡を崩すおそれがあるため、適切な管理と情報共有が不可欠です。また、消費者はこうした科学的データに基づき、製品の特性を理解して選択することが求められます。

それでもゲノム編集食品がなかなか普及しないのは、食品そのものの安全性や品質に問題があるからではありません。実際の課題は、流通とマーケティングの面にあります。たとえばハワイで普及している遺伝子組換えパパイヤは、日本でも輸入が認められていますが、流通業者が取り扱わないため店頭には並びません。ゲノム編集食品も同様で、消費者が購入を望んでも実際には出回っていないケースが多いのです。流通業者が一部の消費者の反発を恐れて取扱いを避けることで、「買いたい人がいても買えない」状況が生まれています。

米国では、高オレイン酸大豆油のようなゲノム編集食品は、安全で高品質であっても、GMO作物を利用したオイルなど既存製品との差が消費者に伝わりにくいため、販売が伸び悩んでいます。結局のところ、ゲノム編集食品の普及には「科学的安全性の理解」と「流通の確保」、そして「消費者が納得できる付加価値の提示」が不可欠なのです。技術はすでに実用段階にありますが、社会がそれをどう受け入れ、どのように伝えるかが、次の課題となっています。

【論点#8】国際的な評価と制度の整合性が大切

ゲノム編集食品の中でも、SDN-1型の品種は、自然界で起こる突然変異と同程度の微細な変化しか加えない技術であり、外来遺伝子を含まない点で従来の遺伝子組換え作物(GMO)とは区別されます。国際的にも多くの専門家が、この技術による作物を新たなリスクとして特別に規制する必要はないと評価しています。日本では2019年に制度が整備され、SDN-1で開発された食品は安全性審査の対象外としつつ、事業者に事前の「届け出」を義務づける仕組みが導入されました。届け出内容は農林水産省と厚生労働省によって公開され、社会的信頼を確保しながら透明性を担保する制度となっています。

海外でもSDN-1型食品の実用化は進展しています。米国では2018年に農務省が「外来DNAを含まない改変は従来の品種改良と同等」との方針を打ち出し、多くのゲノム編集食品が審査なしで流通可能になりました。FDAは2025年にリスクベースの新ガイダンスを導入し、動物製品の評価を明確化しています。EUでは当初、ゲノム編集をGMOと同様に扱っていましたが、2023年以降は「自然発生的変異と同等なもの」を規制対象外とする方向に転換しました。英国はEU離脱後、この緩和をさらに進め、ビタミンDを強化したゲノム編集トマトの栽培実験を実施。カナダやオーストラリアでも規制緩和が進み、中国では2024年にコメや小麦など5作物の商業栽培が正式に認可されました。こうした動きは、世界的にゲノム編集技術が実際の農業・食品生産に組み込まれつつあることを示しています。

しかし、各国の制度や評価基準が異なれば、農産物の国際流通に支障が生じ、企業の開発コストや貿易障壁が増大するおそれがあります。そのため、制度の国際的整合性が極めて重要です。日本の届け出制度は、透明性を確保しつつ国際的信頼を高める枠組みとして設計されています。ゲノム編集技術は科学的に安全と認められている一方で、社会的受容を高めるには、情報公開と国際協調の両立が欠かせません。SDN-1型食品は従来の育種と本質的に変わらず、今後は科学的根拠に基づいた制度調和が、食料安全保障と持続可能な農業の鍵となるのです。

【論点#9】技術は中立──安全かどうかを決めるのは「変化の内容」と「使い方」

ゲノム編集技術をめぐる議論では、「人工的だから危険だ」「自然ではないから不安」といった感情的な反応がしばしば見られます。しかし、ゲノム編集はナイフや人工知能と同じく、中立的な道具にすぎません。善悪を決めるのは技術そのものではなく、その使い方と結果です。DNAを切るハサミにたとえられるゲノム編集も、評価すべきは「どの遺伝子をどう変え、その結果が科学的に評価可能か」という点にあります。「人間が手を加えたから危険」という判断は、科学的根拠のない感情論にすぎません。

代表的な手法であるSDN-1は、DNAの特定部位にごく小さな変異を導入する技術で、変化の範囲は自然界で起こる突然変異と変わりません。しかも、その変化は分子レベルで追跡でき、第三者による検証も容易です。つまり、偶然に頼る従来の育種よりも、むしろ安全性を確認しやすいのです。私たちが日常的に食べている作物も、長い歴史の中で突然変異や人為的改良を重ねてきた結果です。ゲノム編集はその延長線上にある技術であり、「自然か人工か」という二元的な分類ではなく、「変化がどのように起こり、どう評価されるか」を見るべきです。

ゲノム編集は農業だけでなく医療や環境分野にも応用が広がっています。重要なのは技術の性質ではなく、「どの遺伝子をどう変え、どんな影響をもたらすか」という点です。食品としての利用ではDNAが体内に取り込まれることはなく、科学的リスクはきわめて低いとされています。したがって、社会が行うべきは「技術の善悪」を問うことではなく、「科学的にどう評価し、どう使うか」を議論することです。

技術が中立である以上、価値とリスクを決めるのは私たちの理解と選択です。感情や印象ではなく、科学的根拠に基づいて判断することこそが、ゲノム編集の恩恵を安全かつ公正に活かす道だと言えるでしょう。

【論点#10】「反対意見がある」と「危険性がある」が同一視されてはならない

ゲノム編集技術、とくにSDN-1型は、特定の遺伝子に微細な変異を導入する手法であり、その変化は自然界の突然変異や従来の交配育種による変化と本質的に同じ性質を持っています。科学的にはその操作は制御可能で追跡可能であり、安全性も高く評価されています。しかし、社会には「危険ではないか」「不安だ」といった感情的懸念が根強く存在しており、ここで重要なのは「反対意見があること」と「危険であること」を同一視してはいけないという点です。

一般的に、ゲノム編集食品に対して専門知識や科学的理解が深い人ほど受容度が高く、リスクより利点を重視する傾向があります。一方で否定的な立場を取る人の中には、科学的に正確でない理解や、従来の遺伝子組換え技術との混同に基づく主張が多く見られます。こうした分断は、意識調査の設計によっても結果が変わるため、科学的に定量化するのは容易ではありません。さらに、消費者がゲノム編集食品を購入したくても、流通業者や小売業者の懸念から店頭に並ばない場合もあり、市場に出回っていても目に触れない状況が生じています。

受容の違いは、単なる知識量の差にとどまらず、「生命や遺伝子をどう捉えるか」という理解の差に根ざしています。否定的な人の中には、「変異を起こしてよい遺伝子など存在しない」と考える人がいますが、生物学的には問題のない遺伝子は多数存在します。生命は固定された設計図ではなく、変異を前提としたシステムであり、自然界でも個体差は遺伝子配列のわずかな違いに由来しています。ヒトや植物、微生物のゲノムには無数の変異や動く遺伝子(転移因子)が存在し、それらが日常的に生じたり変化することは自然の現象です。遺伝子は生命現象を構成する一要素にすぎず、環境や細胞内ネットワーク、進化的歴史との相互作用の中で機能しています。そのため、単一の遺伝子操作が生命そのものを変えることは非常に少ないのです。

科学的判断のポイントは、感情や反対意見ではなく、再現可能で検証可能な事実に基づくリスク評価です。過去のGMO食品の例でも、安全性は国際的な権威機関によって確認されていますが、誤報により「未知のリスクがあるのではないか」という感情的懸念だけが残っています。SDN-1はGMOよりもさらに限定的な操作であり、外来DNAを導入せず、変異は微細で追跡可能なため、科学的にはより予測可能で安全な手法です。しかし、社会的懸念には科学リテラシーの不足だけでなく、倫理観や自然観、企業や農業への不信感など文化的・心理的要因も関与しています。

したがって、重要なのは「反対意見の存在」と「危険性」を混同せず、科学的事実に基づく評価と社会的受容を区別することです。技術の導入や議論では、消費者、企業、行政、研究者が透明性をもって情報を共有し、科学的根拠に基づき冷静に判断することが求められます。SDN-1型ゲノム編集食品は現時点で安全性が確認されており、今後の食の未来を築くには、科学的事実と社会的懸念の両方を正しく理解し、混同せずに議論することが不可欠です。

【論点#11】陰謀論やデマに惑わされてはならない

私たちの暮らしの背後には、日々進化する科学技術が深く関わっています。なかでもゲノム編集技術は、医療や農業、食品産業など多様な分野で革新の可能性を秘めています。培養肉やゲノム編集作物、遺伝子組換え食品(GMO)といった技術は、人々の生活を便利にするだけでなく、気候変動への対応や食料安全保障といった世界的課題の解決にも寄与することが期待されています。しかし、その注目が常に好意的に受け止められるわけではなく、陰謀論やデマの標的になりやすい現実もあります。

陰謀論やデマの背景には、単なる迷信ではなく、技術や制度への不信感が深く関わっています。「自然は善、人工は悪」といった価値観、政府や企業への猜疑心、そして科学技術そのものへの理解不足が複雑に絡み合い、人々の感情に入り込みます。たとえば、CRISPR-Cas9のようなゲノム編集技術は、現実に多くの恩恵をもたらしているにもかかわらず、「遺伝子を書き換えて人口を操作している」「ゲノム編集作物を食べると人間の遺伝子も書き換えられる」といった極端で科学的根拠のない主張がSNSや動画で拡散されてきました。また、「日本だけが人体実験をしている」といった政治・行政への不信につながる物語も存在し、科学的事実よりも感情的反応を増幅させる力を持っています。

陰謀論的思考には共通する要素があります。一般には知らされない極秘事案や、政治家の隠された動機、政府による厳重な監視、一見無関係な出来事の裏工作、秘密組織の存在などがそれです。これらは、科学技術自体の危険性ではなく、「誰が技術を使い、誰が利益を得るのか」といった構造への不信に根ざしています。

特に科学リテラシーの不足は、GMOやワクチン、ゲノム編集技術に対する誤解や不安の温床です。これらの技術の安全性や仕組みを理解するには、遺伝学や分子生物学、リスク評価など体系的な知識が必要であり、断片的な情報だけでは判断できません。そこに、「専門家」「政治家」といった肩書きを利用し、断片的な知識や誤解に基づいて発信する人物やメディアが絡むことで、社会的混乱が生まれます。たとえば、GMOの安全性に関する「米国環境医学アカデミー(AAEM)」の主張は科学的根拠が乏しく、権威ある見解と誤認されやすい典型例です。

さらに、巨大企業や国際機関への猜疑心も陰謀論を広めます。モンサントやビル・ゲイツ、WHOやDARPAなどが象徴として使われ、SNSを通じて断片的な情報が拡散されることで、「証拠」として受け取られてしまうことがあります。また、自然農法を推進する人々や消費者団体が、自らの立場を正当化するために断片的な情報を信じる場合もあります。このような状況では、個々の消費者が科学的判断よりも感情や逸話的証拠に依存しやすくなります。

技術への拒否感には、「人工的で不自然なものは避けるべき」という直感的な感情も関与します。科学的なリスク評価が明確に示されていても、GMOやゲノム編集作物は「なんとなく怖い」といった感覚で拒絶されることがあります。SNSやメディアによる断片的情報の拡散、エコーチャンバーやフィルターバブルも誤情報を補強し、修正を難しくしています。さらに、地方議会議員のように科学リテラシーが低いオピニオンリーダーが誤情報を発信することで、市民の判断にも影響を与えやすくなります。

では、陰謀論やデマにどう対処すべきでしょうか。まずは、大学や科学アカデミー、公共機関などの信頼できる情報源からの継続的な発信が重要です。しかしそれだけでは不十分です。個々人が陰謀論の背景にある不安や社会的要因を理解し、科学的思考力や判断力を養うことが必要です。科学技術への不信感は、「理解できないから」ではなく、「自分が意思決定に関われていない」という疎外感から生まれることも多いため、情報提供と市民参加の場を同時に整えることが有効です。学校教育で技術と社会の関係を考える習慣を育て、市民がゲノム編集の倫理的・社会的側面について議論できる環境を作ることで、科学と社会の間にある不透明な壁は徐々に解消されていくでしょう。

【論点#12】ゲノム編集食品は社会に大きなメリットがある

ゲノム編集技術は、安全性やリスクの議論だけで語られるものではありません。もちろん、科学的な安全性評価は不可欠ですが、それと同時に、この技術が社会にもたらす多面的なメリットに注目することが重要です。現代社会が抱える食料不足、栄養問題、環境破壊、気候変動への対応といった課題に対し、ゲノム編集は具体的な解決策を提供する可能性を秘めています。

農業分野では、従来の作物育種や農薬使用に伴う問題を軽減する手段として期待されています。従来の農業では害虫や病気対策のために大量の農薬が使用され、土壌や水質の汚染、生態系への影響、作物残留による人体リスクが指摘されてきました。ゲノム編集により作物自体の耐病性や害虫抵抗性を高めることができれば、農薬に頼らず安定した収量を確保でき、環境負荷の軽減や生態系保護、農家の経済的負担軽減にもつながります。また、耐乾性や耐塩性などの耐環境性作物の開発により、気候変動や異常気象による収量不安定のリスクも低減可能です。

栄養価の向上も大きな利点です。ゲノム編集で特定の栄養素を強化した作物を短期間で作り出すことができ、ビタミンやミネラル不足による健康リスクを減らせます。これにより、学校給食や発展途上国での栄養改善、医療負担の軽減といった社会的効果も期待できます。さらに、食品の安全性向上やアレルゲン除去、耐病性作物による食中毒リスクの低減、味や食感の改善による食文化の維持・多様性拡張、食品ロス削減など、消費者や社会全体への利益も大きいです。

有機農業との関係では、収量の制約がある現状をゲノム編集で補う可能性があります。耐病性や水利用効率の高い作物を作ることで、従来の有機農業の理念を維持しつつ、収量や安定性を向上させることが可能です。ただし、EUでは依然として有機農業でのゲノム編集使用は認められておらず、制度面での調整が課題となっています。

国際的視点でも、世界人口増加や食料需要の拡大に対して、ゲノム編集は食料安全保障や栄養改善、貧困対策に有効です。耐環境性や高栄養価作物の導入は、持続可能な農業の推進、環境負荷の低減、地域社会や国全体の食料安定化に貢献します。

もちろん倫理的・社会的課題も存在しますが、安全性確認や規制整備、市民参加の促進などに適切に対応すれば、社会全体が技術の恩恵を享受できます。ゲノム編集食品は、農薬削減、栄養改善、耐環境性作物の開発、食料安全保障の強化、環境負荷低減といった多面的な価値を提供する、未来の持続可能な社会を支える戦略的技術といえるでしょう。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら