【論点#3】ゲノム編集(SDN-1)と同じことは、自然でも日常的に起こっている✉️10✉️

ゲノム編集を話題にするメディアで「遺伝子を破壊する」という言葉を耳にします。この言葉に対して、多くの人は生物の設計図そのものをめちゃくちゃにするような印象を持つかもしれません。

しかし実際のところ、この「破壊」という表現が指す意味は、私たちが想像するような無秩序な破壊とはまったく異なります。ゲノム編集の「遺伝子を破壊する」は、むしろ極めて限定的かつ精密な操作を指しているのです。

では、具体的に何が行われているのでしょうか。

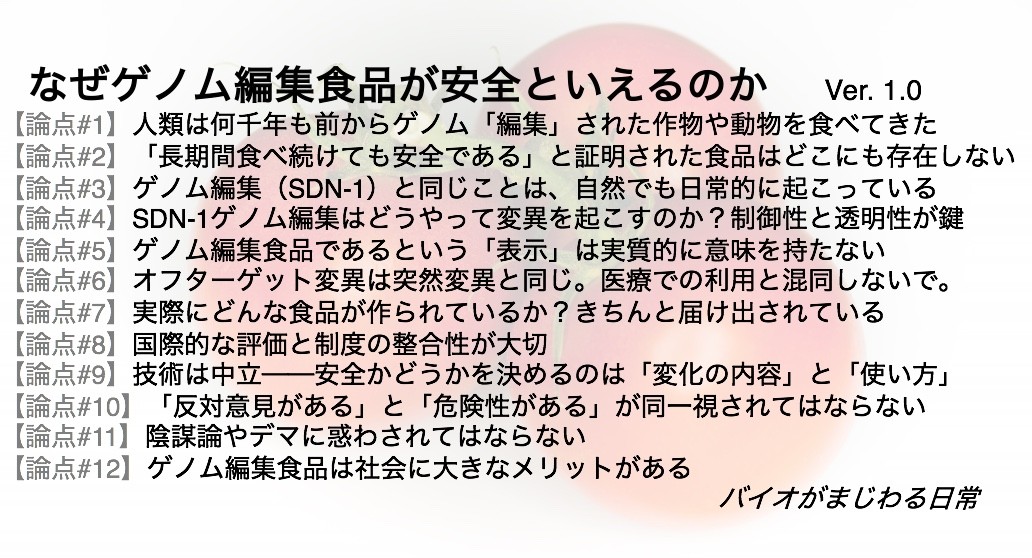

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

「破壊」という言葉の印象

ここでいう「破壊」とは、多くの場合、遺伝子の一部――とくにタンパク質をコードするDNA配列に、ごく小さな変化を加えることを指します。たとえば、遺伝子の冒頭に数塩基の欠失や挿入を導入すると、翻訳が途中で止まるストップ信号が生じます。その結果、本来のタンパク質は合成されなくなるか、機能を失ったタンパク質が作られることになります。

このようにDNA配列に変化を加える操作は、標的遺伝子の働きを意図的に抑えるための、きわめて限定的な方法です。これが、現在、ゲノム編集作物や動物を作るのに利用されているCRISPR-Cas9によるSDN-1(標的DNAの二本鎖切断による小規模変異導入)で、次回のニュースレター【論点#4】で詳しく解説します。

なお、このような形で遺伝子の機能を失わせることを、研究者の間でも「disrupt」「knock-out」という言葉で科学論文上で表現します。したがって、メディアなどが「破壊」という言葉を使うこと自体は必ずしも不適切ではないと思います。

日常的に起こっている遺伝子の変異

しかし、SDN-1で生じるような遺伝子の変異は、決して人工的なものに限られるわけではありません。実は、自然界でも日常的に変異は発生しています。

私たち人間の体を含むすべての生物の細胞内では、紫外線、放射線、あるいは化学変異物質などによって、DNAの損傷と修復が日々繰り返されているのです。そして、ごくまれに修復ミスが起こることもあります。その修復ミスが変異(DNA配列の変化)として固定されるのです。こうした自然に起こる変異の中には、本来のタンパク質とは異なる配列を持つものが生まれる場合もあります。そして、それが人間にとって新たなアレルゲンとなる可能性も、理論上は否定できません。

また、自然に起こる突然変異の頻度は、生物の種類によって大きく異なります。ヒトのゲノムはおよそ30億の塩基配列から成り立っています。世代ごとの突然変異率が「1.0〜1.5 × 10^-8」と推定されていることは、親から子へとDNAが受け継がれる過程で平均して30〜45個ほどの新しい変異が生じることを意味します。ウイルスはそれよりはるかに高い頻度で変異します。とくにインフルエンザのようなRNAウイルスは変異速度が速いため、毎年のように新しいワクチンを準備しなければならないのです。

体細胞に生じる変異の身近な例としては「がん」があります。がんは、体内の細胞に偶然生じた「運の悪い」遺伝子変異によって、細胞が異常に増殖してしまう病気です。これは誰にでも起こり得る現象であり、体細胞変異の極端な表れといえます。変異には、一つの塩基が入れ替わったり欠失したりする小さなものから、遺伝子の組み換えのように大きな構造変化を伴うものまで、さまざまなタイプがあります。

そして、同じことは植物でも起こっています。植物の体細胞でも日常的に遺伝子変異が生じ、場合によっては細胞分裂や組織形成に影響を及ぼすことがあるのです。

【論点#1】で説明したように、私たちが日常的に口にしている作物も、こうした自然に生じる変異が長い年月をかけて積み重なり、人間による選抜や栽培技術の工夫を経て、現在の姿へと形づくられてきました。言い換えれば、自然変異とは生物が進化することそのものであり、人類は自然のなかで「ゲノム編集」されてきた作物を選び取り、利用してきたのです。

しかし、私たちは自然に発生した変異を一つひとつ確認してから食べているわけではありません。それぞれの植物の枝や根の一部に変異をもつ細胞があるかもしれません。もし「どんな変異があるかわからないから怖い」と考えるなら、私たちはすべてのトマトやジャガイモを、一粒、一個ずつ毒味して安全を確認する必要があるでしょう。けれども現実には、そんなことをする人はいません。それは、自然な作物における細胞や個体レベルの変異の多くが、食べても害を及ぼさないことを、長い経験から知っているからです。

中学校でも学ぶように、食べ物は体に直接取り込まれるのではなく、胃や腸で細かく分解されます。つまり、DNAやタンパク質がそのまま体に組み込まれることはなく、薬のように特定の成分が直接働くわけでもありません。だからこそ、自然に生じる変異を含む作物を食べても心配する必要はないのです。

変異そのものは危険ではない

さて、自然に起こる変異の大部分は、タンパク質をつくる遺伝子以外の領域で生じます。ヒトのゲノムにおいて、タンパク質をコードするDNAは全体のわずか2%程度にすぎず、残りの98%は「非コードDNA」と呼ばれます。この非コード領域の一部には遺伝子の発現を調節するなど意味を持つ部分もありますが、多くの変異は生命活動にほとんど影響を及ぼしません。

まれにタンパク質をコードする領域や、その発現に関わる部分で変異が起こることもあります。しかしその場合でも、多くは細胞に重大な影響を与えません。なぜなら、常染色体の場合、細胞には通常2つの遺伝子コピーが存在するため、一方が変異してももう一方が正常に機能できるからです。植物では、さらに複数のコピーをもつことが多く、その仕組みはより複雑です。さらに、遺伝子ノックアウトマウスを作成する研究からも明らかになってきたように、両方の遺伝子を失っても、見かけ上ほとんど異常が見られないケースも少なくありません。

つまり、自然に起こる変異のほとんどは、生命活動には何の影響もなく、気づかれずに過ぎていくのです。がんのような疾患につながるのは、極めて不運な場合に限られます。

SDN-1によるゲノム編集は、この自然変異と本質的には同じタイプの変化を、より速く、より正確に狙った場所に起こす手段です。自然界では変異がランダムに起こるのに対し、ゲノム編集では特定の遺伝子に焦点を当て、望ましい変化を導入できます。そのため、従来の育種よりも効率的に、目的に沿った性質を持つ作物を作り出すことが可能です。言い換えれば、SDN-1は「自然界でも日常的に起こる現象を、人間が計画的に再現する技術」と言えます。

もちろん、遺伝子の一部を変化させることで、本来のタンパク質が失われたり、新しい配列を持ったタンパク質ができたりするため、食用に用いる場合には、念の為、安全性の評価が欠かせません。

従来の育種や化学物質・放射線による育種も、偶発的な変異の積み重ねによって作物が改良されてきましたが、本来のタンパク質が失われたり、新しい配列を持ったタンパク質ができたりするため、同様に安全性の確認は重要です。

つまり、SDN-1でも自然変異でも、「変異そのものが危険なのではなく、どのように管理・評価して利用するか」が鍵である、ということです。

実質的同等性:食品の管理と評価

ゲノム編集食品を含めて食品の安全性は、医薬品のようにヒトに投与して効果や副作用を直接調べるのではなく、「従来の食品と比べて本質的に違うところがあるかどうか」を確認するという方法で評価されます。

実際の評価では、以下のような点が詳しく調べられます。

-

栄養成分:糖分やタンパク質、ビタミン、ミネラルなどの量が、従来の食品(品種)と比べて極端に違っていないか。

-

アレルゲンや毒素:新しいアレルギー物質や毒性を持つ物質が作られていないか。

-

代謝経路:生物の中で物質が作られる仕組みに、大きな変化が起きていないか。

こうした確認を通じて、ゲノム編集食品が従来の食品と本質的に違わない、つまり「成分の安全性や体への影響が既存の食品と同じ範囲にある」と判断されれば、安全とみなされます。

この考え方は、国際的にも「実質的同等性(substantial equivalence)」や「比較安全性(comparative safety)」と呼ばれており、新しい品種の食品が世界で受け入れられる際の基本的な枠組みとなっています。

まとめ

ゲノム編集に対する誤解の一つは、メディアがしばしば使う「破壊」という言葉からくる恐怖かもしれません。しかし、正確には「特定の遺伝子の働きを意図的に変える」という限定的な操作であり、自然界で常に起こっている現象の延長線上にあります。

食べ物は体内にそのまま吸収されるのではなく、胃や腸といった消化器官で分解されます。そのため、食べ物に含まれるDNAやタンパク質が、そのまま私たちの体に組み込まれることはありません。

こうした技術を理解するためには、まず「変異は日常的に起こる」「食べ物は消化器官で分解される」という基本的な生物学の事実を踏まえる必要があります。そして、それをどのように制御し、どの程度評価して活用するかという点が、技術の安全性と有用性を決めるのです。

まとめると、SDN-1による「遺伝子の破壊」とは、ランダムな破壊行為ではなく、自然界でも日常的に発生している変異を、科学的に制御して再現する手段です。自然な作物が偶発的変異の蓄積によって形作られてきたのと同様、ゲノム編集はそのプロセスを加速し、狙った効果を得るための道具にすぎません。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら