【やさしいまとめ】ゲノム編集食品を理解するために必要なこと✉️32✉️

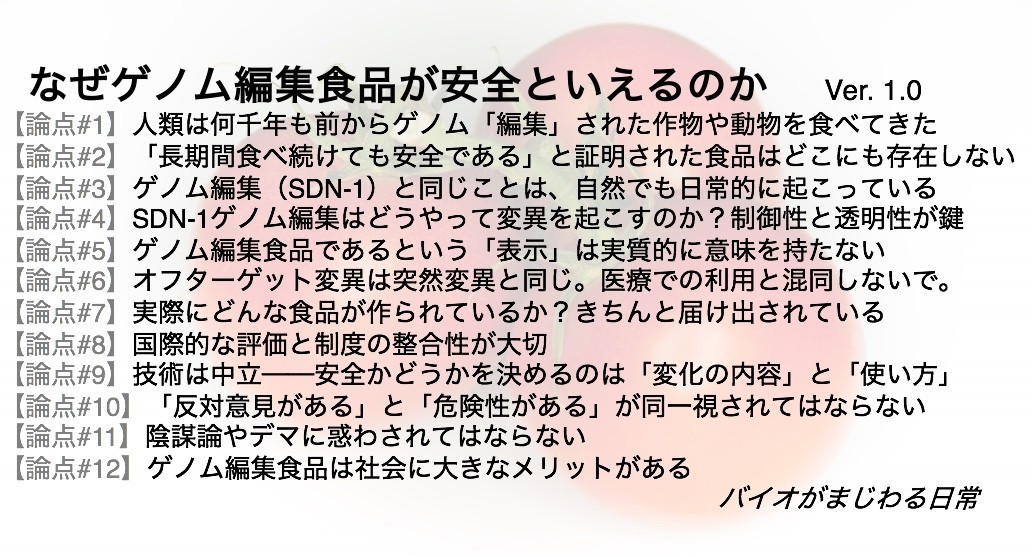

⭕「なぜゲノム編集食品が安全といえるのか」という12の論点について、もっと詳しい議論の内容を知りたいという方は、是非、以下の詳しいまとめ(ゲノム編集食品をめぐる12の論点✉️31✉️)から、それぞれの論点のリンクをクリックしてご覧ください。

⭕全体の論点の概要は、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)でも説明しています。

私たちの食卓には、トマト、ジャガイモ、米、小麦、肉、野菜、果物と、数えきれないほど多くの「生命」が並んでいます。そのどれもが、自然のままではなく、人間が長い年月をかけて改良してきた結果、生まれたものです。

しかし、「ゲノム編集食品」という言葉を耳にしたとき、多くの人が「遺伝子をいじるなんて怖い」「本当に安全なの?」と感じるのも事実です。こうした反応は自然なことです。

けれども、社会がこの新しい技術を正しく理解するためには、科学的な説明をするだけでは足りません。

「どういう技術なのか」を伝えるだけではなく、「人はなぜ遺伝子に手を加えることを怖いと感じるのか」「生命をどう見るのか」といった、もっと深い問いを共有することが大切なのです。

ゲノム編集とは何か?──生命の中の“言葉”を一文字書き換える技術

「ゲノム編集って難しそうで、なんだか危なそう」と感じる人もいるようです。たしかに「ゲノム編集」という言葉は少しむずかしく聞こえますが、実は中学生の理科の教科書にも出てくる身近な言葉です。かんたんに言えば、DNAの中の特定の部分に小さな“修正”を加える技術のことです。

DNAは、生き物の体の設計図のようなものです。その中にある遺伝子の一部を、精密に狙って書き換えることができます。最も有名な方法が「CRISPR-Cas9(クリスパー・キャスナイン)」と呼ばれる技術です。

CRISPRは「分子のハサミ」とも呼ばれ、まるでワープロのように、DNAの中の特定の部分を切って修正できます。従来の品種改良では、何千もの種を植えて「たまたま」良い性質を持ったものを選び出していましたが、ゲノム編集では、ねらった遺伝子を短期間で正確に変えることができます。

つまり、ゲノム編集は「突然変異を人の手で再現する」ようなものであり、決して生命をゼロから作る魔法ではありません。自然界でも、遺伝子は常に変化しています。生き物が進化し、多様な形や色を持つようになったのも、この小さな変化の積み重ねの結果です。

実は、私たちは昔から「ゲノムをいじった」作物を食べている

「遺伝子を変えるなんて、人間の傲慢(ごうまん)だ」「人間にそんな資格があるのか」と言う人もいます。けれども、人類の歴史を振り返ると、私たちは何千年も前から、自然の遺伝子を選び取り、形を変えてきました。

たとえば、トマトの祖先は、小さくて酸っぱい実をつける植物でした。それを「甘くて大きいもの」を繰り返し選ぶうちに、今のトマトが生まれました。

ジャガイモは毒を持つ品種が多かったのですが、人々は毒の少ない株を選んで植え続けました。

米や小麦も、人が脱粒しにくい(粒が落ちにくい)品種を選んできたことで、効率よく収穫できるようになりました。

ブロッコリー、キャベツ、カリフラワーも、実は同じ野生種から派生しています。人が「葉を大きく」「花を肥大化」など、目的に応じて選んだ結果、それぞれ異なる野菜になったのです。

つまり、私たちが食べているほとんどの作物は、すでに「人の手で選ばれた遺伝子の産物」なのです。その意味で、ゲノム編集は自然に起きてきたことを、少しだけ早く、正確に行う技術です。

「自然のまま」と「人工的な改変」という線引きは、実はそれほどはっきりしていません。

「長期間食べても安全」と証明された食品は存在しない

ゲノム編集食品を語るとき、「長期間食べても安全と証明されていない」という批判があります。

けれども、実は「長期間食べても安全」と科学的に証明された食品は、どこにもありません。

なぜなら、食べ物の安全性を100年単位で調べることは不可能だからです。人の生活習慣や環境、体質は一人ひとり違うため、「食べ物だけの影響」を完璧に切り分けて証明することはできません。

私たちは「昔から食べてきたから安全」と思い込んでいますが、それは科学的な証明ではなく、経験と信頼の積み重ねによるものなのです。

実際、自然の食べ物にもリスクはあります。ジャガイモの芽には毒がありますし、ワラビには発がん性物質が含まれています。パンや肉を焦がすと、アクリルアミドという有害物質が発生します。それでも私たちは、量や調理法を工夫することで、それらを安全に食べています。

また、生物によって安全な食品は異なります。タマネギやチョコレートも、犬や猫には中毒の原因になります。つまり、安全性は種ごとの体の仕組みによって決まり、絶対的なものではありません。そのため、動物実験の結果がそのままヒトに当てはまるとは限らないのです。

安全とは「リスクがゼロ」という意味ではありません。

「社会的に受け入れられるほどリスクが小さい」という状態を指します。飛行機や自動車の事故が完全にゼロでなくても使われるのと同じように、食の安全も「どの程度のリスクなら受け入れられるか」という合意によって成り立っているのです。

自然の中でも、遺伝子は日常的に変化している

「ゲノムを編集するなんて、自然の摂理に反している」という意見もあります。

しかし、自然の中では遺伝子の変化(突然変異)は毎日のように起こっています。

太陽の紫外線や細胞分裂のミスなどによって、DNAは常に微細な変化を受けています。ほとんどは修復されますが、ごく一部は残り、それが進化や多様性のもとになります。

ゲノム編集の中でも食品に使われる「SDN-1」という手法は、この自然変異とほとんど同じ仕組みです。CRISPR-Cas9などを使って、遺伝子の一部に小さな欠損や置換を起こすもので、外部の遺伝子を入れるわけではありません。

つまり、「自然でも起こりうる変化を、人が再現している」にすぎないのです。

放射線や化学物質を使って突然変異を誘発する従来の育種法に比べれば、ゲノム編集の方がはるかに正確で制御が効き、予期せぬ副作用(オフターゲット変異)も少ないことが分かっています。

とくに、非常に大切なのは、食品分野と医療分野ではゲノム編集に対するリスクの意味が大きく異なることです。

また、「自然の力を利用した品種改良は安全だが、ゲノム編集は人工的で危険だ」という意見もあります。しかし、どんなに便利なハサミでも、使い方を誤れば危険になるように、技術や道具そのものに善悪はありません。本当に考えるべきなのは、ゲノム編集によってどんな結果が生まれるのか、そしてそれをどのように使うのかという点です。

「表示」がもつ意味──科学的根拠ではなく、誤解をもたらす社会的シンボル

日本では、「高GABAトマト」や「筋肉量増加マダイ」など、いくつかのゲノム編集食品がすでに販売されています。これらは国の届け出制度のもとで安全性が確認され、流通しています。アメリカや中国などでも同様に実用化が進んでいます。

そこで、よくあるのが「ゲノム編集食品だと表示してほしい」という意見です。

「ゲノム編集食品」というラベルをつけるかどうかは、科学的安全性とは別の問題です。DNAの変化が自然の突然変異と区別できない以上、「ゲノム編集」と表示すること自体に科学的意味はありません。むしろ、「人工的=危険」という印象を強めてしまうおそれがあります。

表示のあり方をめぐる議論は、技術ではなく社会の“感情”や“価値観”の問題なのです。

ゲノム編集のことを正しく知っている人がまだ少ないため、ラベルの意味がうまく伝わらず、「ゲノム編集食品」と表示されることで、かえっていろいろな誤解や問題が起きてしまうことが大きな課題なのです。

ここで注意したいのは、ゲノム編集食品に対する否定的な意見や誤った情報の存在が、こうした表示によってもたらせる弊害の可能性を一層大きくしていることです。重要なのは、科学的に正しい情報をもとに理解を深め、それを社会全体で共有していくことなのです。

「反対意見がある」=「危険」ではない

SNSでは、「ゲノム編集食品は危ない」「大企業や政府の陰謀だ」「日本だけで行っている人体実験」といった情報が拡散されることがあります。

そうした反対意見の中には、陰謀論や誤った情報に基づくものも少なくありません。その違いを見分ける力を持つことが大切です。大切なのは、反対の声があることと、実際に危険であることは別のことということです。

科学的な議論では、「誰が言ったか」ではなく、「再現できるか」「データがあるか」が大切です。

科学は100%の確実性を求めるものではなく、可能な限り誤りを減らすための方法です。間違いを修正しながら進むものだからこそ、信頼されるのです。

意見が分かれることは悪いことではありません。大事なのは、異なる立場の人々が冷静に対話し、共通の理解を広げていくことです。とくに、科学的な根拠を十分に正しく理解しないまま、ゲノム編集食品は危ないという結論ありきで誤った情報を広めてしまう一部の論者や団体、メディアの姿勢には、注意するべきです。

科学的事実と価値判断を混同せず、誤情報やデマを見抜く力──つまり「科学リテラシー」が求められます。

技術は中立──使い方次第で、社会を良くも悪くもする

ゲノム編集技術そのものは、善でも悪でもありません。それをどう使うか、どんな社会を目指すかによって、その意味が変わります。

たとえば、乾燥に強い作物を作れば、気候変動による食糧不足を緩和できます。栄養価を高めたトマトや米は、発展途上国の栄養問題の解決にもつながるかもしれません。農薬を減らせる作物が増えれば、環境への負荷も減らせます。

つまり、ゲノム編集は「生命を変える技術」であると同時に、「社会を変える技術」でもあるのです。

社会的・倫理的な問題意識

ゲノム編集食品への反対意見の中には、陰謀論や誤った情報に基づくものも少なくありません。しかし一方で、科学的根拠を否定するのではなく、社会的な観点から慎重な立場を取る人々もいます。

第一に挙げられるのは、「自然の改変は取り返しがつかないのではないか」という懸念です。遺伝子を改変した作物が一度環境中に広がれば、他の植物や生態系にどのような影響が及ぶのか、現時点では完全には予測できません。自然界のシステムを完全に制御することは難しく、「一度始めたら止められないのでは」という不安が残ります。

しかし、人類の歴史を振り返れば、私たちはすでに自然を改変しながら生きてきました。農耕の始まりも、品種改良も、人の手による自然改変の積み重ねです。その結果として農業は発展し、多くの人々を飢えから救ってきました。もちろん、生態系への影響については科学的に慎重な検討が欠かせませんが、「リスクがあるから何もしない」という極端な姿勢だけでは、気候変動のようなより大きな脅威に立ち向かうこともできません。自然を守ることと、人間社会の持続可能性をどう両立させるか――そのバランスを探る議論こそが重要なのです。

第二に、「企業による独占」への不信感があります。ゲノム編集技術は特許や知的財産と結びつきやすく、特定の大企業が種子や技術を支配することで、農家の自立や地域の多様な農業が損なわれるのではないかと危惧されています。こうした構造的な問題は、過去の遺伝子組換え作物でも指摘されてきたことです。

確かに、「誰がゲノム編集の恩恵を受けるのか」「その利益はどこに還元されるのか」という問いは、避けて通れません。技術が社会全体にとって公正なかたちで活用されるためには、透明性の高いルールづくりと、公共の利益を重視した仕組みが欠かせないのです。

第三に、「議論の不足」も大きな課題です。国や企業が十分な説明をしないまま実用化を進めているのではないか、という不満が一部にあります。安全性の問題に加え、「誰が決めるのか」「どんな社会を目指すのか」といった民主的な意思決定のプロセスそのものが問われているのです。

技術が社会に受け入れられるためには、科学的な説明だけでなく、市民が納得できる形での対話と合意形成が必要です。こうした「信頼」と「価値観」に基づく懸念は、単なる拒絶反応ではありません。むしろ、社会が成熟していくための重要な問いかけです。意見の違いを対立としてではなく、理解を深めるための出発点として捉え、丁寧に議論を積み重ねていくことこそが、持続可能な技術社会への第一歩となるでしょう。

終わりに──「生命観」を共有する社会へ

ゲノム編集食品の理解は、「技術の話」だけでは終わりません。本当に問われているのは、「私たちは生命をどう見るのか」ということです。

生命を“変えてはいけない神聖なもの”と見るか、“変化し続ける柔軟なシステム”と見るか。その見方の違いが、技術への賛否を生み出しています。

生命とは、変化を前提とした存在です。遺伝子は環境や進化の中で常に変わり続け、私たち自身もその流れの中にいます。だからこそ、ゲノム編集を理解するために必要なのは、「変化をどう受け止めるか」という姿勢なのです。

科学的な知識を深めること、誤情報に流されないこと、そしてお互いの価値観を尊重しながら対話を重ねること。それが、ゲノム編集食品をめぐる「信頼」を築く第一歩になるでしょう。

すでに登録済みの方は こちら