牛のゲノム編集の現状を知る✉️27✉️

ウシはブタやニワトリと並んで人類にとって欠かせない家畜であり、その改良の歴史は私たちの食文化や農業の発展と深く結びついてきました。これまでの畜産は、交配や選抜を重ねて望ましい特徴を持つ個体を生み出すという、長い時間を必要とする試みでした。

しかし今、科学の進歩によって、その歩みは劇的に加速しようとしています。ゲノム編集技術は、牛の健康や生産性を遺伝子レベルで直接改善することを可能にし、畜産業の未来を大きく変えつつあります。

マルチ遺伝子編集

ゲノム編集技術の中核を担うCRISPR/Cas9システムは、その低コスト性と高い精度により畜産業界に革命をもたらしました。この技術は牛のDNAの特定箇所を正確に切断し、望ましい遺伝子変異を導入することを可能にしました。従来の品種改良が長い年月をかけて自然な交配を重ねることで改良を進めていたのに対し、ゲノム編集は数年という短期間で目標とする形質を実現できるのです。

しかし、初期のゲノム編集技術には限界がありました。牛の生産性を左右する乳量や肉質、病気への抵抗性といった重要な形質は、単一の遺伝子ではなく複数の遺伝子が複雑に相互作用することで決まるケースが多く、一つの遺伝子を編集するだけでは十分な改良効果を得ることが困難だったのです。

この課題を克服するために開発されたのが、複数の遺伝子を同時に編集するマルチ遺伝子編集技術です。複数のシングルガイドRNA(sgRNA)を同時に導入することで、Cas9タンパク質が複数の標的部位を同時に認識し、編集することを可能にします。このアプローチにより、異なる形質間の遺伝的拮抗作用を克服し、複数の特性を相乗的に改善することが現実のものとなりました。

例えば、従来の育種では乳量を増やすと乳脂肪率が下がる、筋肉量を増やすと肉質が硬くなるといったトレードオフの関係がありました。しかし、マルチ遺伝子編集により、これらの相反する形質を同時に最適化することが可能になったのです。この技術は育種の効率と精度を飛躍的に向上させ、畜産業に新たな可能性を切り拓いています。

乳用牛育種の革新 - 品質と持続可能性の両立

乳用牛の品種改良において、ゲノム編集技術は特に大きな成果を上げています。高品質な乳用牛を育成するためには、乳量、乳成分、繁殖能力、健康状態に影響を与える遺伝子を深く理解し、その発現を精密に制御する必要があります。

Diacylglycerol O-acyltransferase-1をコードするDGAT1遺伝子は乳脂肪の合成において中心的な役割を担っており、この遺伝子の特定の変異は乳脂肪や乳タンパク質の含有量を大幅に増加させることが確認されています。さらに注目すべきは、この遺伝子が免疫調節機能も持ち、乳房炎のリスク低減にも貢献することです。これは単に乳の生産量を向上させるだけでなく、牛の健康維持と医療コスト削減という複合的な効果をもたらします。

成長ホルモン受容体をコードするGHR遺伝子も重要な標的です。この遺伝子の操作により、乳生産の効率を高め、飼料効率の良い牛を育成することが期待されています。また、成長ホルモンを通じて骨や筋肉の成長を促進し、若い牛の全体的な発達を支援する効果もあります。

プロラクチンをコードするPRL遺伝子は、乳腺の発達と乳の生産に不可欠な役割を果たします。この遺伝子の多型が乳房炎への抵抗性と関連していることが判明しており、健康で生産性の高い牛を育成する上で重要な編集対象となっています。

特殊用途の乳製品開発への挑戦

ゲノム編集技術の応用により、特殊な用途に特化した乳製品の開発も進んでいます。乳アレルギーの原因となるβ-ラクトグロブリン遺伝子(BLG遺伝子)をノックアウトすることで、アレルギー反応を引き起こしにくい牛乳を生産する技術が確立されつつあります。これは世界中の乳アレルギー患者にとって画期的な解決策となる可能性があります。

また、Stearoyl-CoA Desaturase-1をコードするSCD1遺伝子を編集することで、低脂肪牛乳を自然に生産する牛を育成することも可能になりました。健康志向の消費者のニーズに応える製品開発が、遺伝子レベルで実現されているのです。

さらに、κ-カゼイン(CSN3遺伝子)の特定のリン酸化部位を塩基編集の技術で精密に制御し、乳製品の加工特性を向上させる研究も行われており、チーズやヨーグルトなどの発酵乳製品の品質改善への応用が期待されています。

肉用牛育種の最前線 - 成長と肉質の最適化

肉用牛の品種改良において、ゲノム編集技術は成長率、筋肉量、肉質の向上という三つの重要な目標を同時に達成する可能性を示しています。

最も注目されているのは、ミオスタチンをコードするMSTN遺伝子の編集です。この遺伝子は筋肉の成長を抑制する役割を担っており、自然界でも稀に発生する変異により「ダブルマッスル」と呼ばれる筋肉量の極めて多い牛が生まれることがあります。MSTN遺伝子を意図的にノックアウトすることで、肉の歩留まりと成長率を大幅に向上させることが実現されています。

インスリン様成長因子2をコードするIGF2遺伝子の編集も重要な研究の対象です。この遺伝子は筋肉の成長と脂肪の沈着を精密に調節する機能を持ち、編集により筋肉量の増加と霜降り(マーブリング)のバランスを最適化することができます。これにより、量と質の両面で優れた牛肉を生産することが可能になります。

さらに先進的な研究では、PPARG遺伝子(PPARgammaは、核内受容体で脂肪酸の蓄積とグルコース代謝の調節に関わる)とMSTN遺伝子を同時に編集することで、筋肉の発達と脂肪の沈着を同時に制御し、肉の量と質のバランスを最適化する技術が開発されています。これにより、霜降りが豊富で柔らかくジューシーな肉質を実現しながら、同時に高い肉の歩留まりを確保することが可能になります。

角なし牛

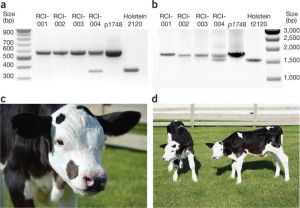

角なし牛は、生まれつき角が生えないように改良された牛で、第1染色体上のPOLLEDと呼ばれる領域のゲノム重複がこの無角形質を引き起こすことが科学的に明らかになっています。この遺伝子は優性遺伝し、特に雄牛がホモ接合型であれば、その子牛はすべて角なしになります。角なし牛を用いれば、子牛の除角作業が不要となり、動物と飼育者の安全性が高まり、コスト削減にもつながります。除角作業は動物に痛みを与え、費用もかかるため、近年は動物福祉の観点からも社会的な批判が高まっています。

米国では毎年、乳用子牛の約80%(約480万頭)と肉用牛の約25%(約875万頭)が角を切られています。肉牛ではポールド(polled)と呼ばれる角なしの性質が広く定着していますが、乳牛ではホルスタイン種などでその頻度が非常に低く、市販されているポールド種雄牛の精液もわずか6%にとどまるため、乳牛では依然として角切りが一般的に行われています。

2019年には、米スタートアップ「リコンビネティクス」がゲノム編集で作り出した「角のない」牛の遺伝子に、細菌由来のDNAが挿入していることが、米国食品医薬品局(FDA)の調査で判明しました。発見されたDNAが動物に影響を与える可能性は低いものの、停滞した状態になっています。

熱ストレス耐性牛とPRLR-SLICK牛

熱ストレス耐性牛は、高温多湿の環境下でもストレスを受けにくいように改良された牛です。気候変動により夏季の高温が常態化する中、この技術は特定の気候条件下での牛の生産性維持に重要な役割を果たすことが期待されています。

特に、乳牛は泌乳能力が高いほど飼料摂取量が多く、それに伴って体温が上昇しやすいため、暑さに弱いとされています。熱ストレスは食欲不振、乳量減少、繁殖成績の低下などを引き起こし、酪農経営に大きな影響を与えます。

その代表的な例が、PRLR-SLICK牛です。「SLICK(スリック)」とは、「滑らかな」という意味を持つ英語で、この遺伝子を持つ牛は、短く滑らかな被毛(スリックヘアー)が特徴です。この短毛は、体からの熱放散を効率的に促進し、体温調節能力を高めることで、牛の暑さに対する耐性を向上させます。

このSLICK遺伝子は、もともとカリブ海や中南米の熱帯地域に適応した在来牛(セネポル種など)が持っていた形質の遺伝子です。この遺伝子の正体は、プロラクチン受容体(PRLR)をコードする遺伝子座にある特定の遺伝子変異です。そのため、この牛はPRLR-SLICK牛と呼ばれます。プロラクチンは、乳腺の発達や泌乳に関わる重要なホルモンであり、その受容体の機能変化が、体温調節機能にも影響を与えていると考えられています。

現在、このSLICK遺伝子をゲノム編集や交配といったバイオテクノロジーを用いて、乳量が多いホルスタイン種などの主要な乳牛品種に導入する研究が進められています。これにより、高い泌乳能力を維持しつつ、暑さに強い新たな品種の作出が期待されています。

PRLR-SLICK牛以外にも、熱ストレス耐性を向上させる研究は進んでいます。例えば、熱産生とミトコンドリア生合成に関わるPPARGC1A遺伝子を編集することで、体内で熱が作られるプロセスを調節し、牛の熱ストレス耐性を向上させる試みも行われています。このような多角的なアプローチにより、気候変動下でも持続可能な酪農を実現するための技術開発が進められています。

病気

結核や肺炎は、牛の健康と畜産業に深刻な影響を与える病気です。

ウシ結核は慢性的な感染症で、多くの哺乳類に感染し、ヒトにも及ぶ人獣共通感染症です。その原因菌であるMycobacterium bovisに対して、ゲノム編集技術を応用した耐性牛の開発が進められています。2015年にはSP110遺伝子を導入した牛が作られ、菌の増殖を抑制できることが示されました。さらに2017年にはCas9ニッカーゼ(SDN-3型の技術)を利用し、自然抵抗性関連マクロファージタンパク質NRAMP1を導入した牛が誕生し、結核に対する抵抗性が大きく高まりました。

また、牛産業に大きな経済的損失を与える肺炎もゲノム編集の対象です。2016年にはMannheimia haemolyticaによる肺炎に注目し、ZFNsを用いてCD18遺伝子に変異を導入した牛胎仔が作られました。この変異により白血球が毒素による細胞死に抵抗性を持ち、ゲノム編集による肺炎耐性牛の可能性が実証されました。

一方、プリオン病は致死性の神経変性疾患で、牛海綿状脳症(BSE、狂牛病として知られる)やスクレイピー、さらにヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病などが知られています。プリオンは核酸を持たない感染性タンパク質で、細胞内で異常な折りたたみを起こし、蓄積して細胞死を引き起こします。現在、有効な治療法はなく、感染牛や羊の淘汰や動物由来飼料の禁止といった予防策が中心です。興味深いことに、プリオンタンパク質は病気発症には必須ですが、正常な成長や繁殖には不要であることが知られています。実際、自然にプリオン遺伝子(PRNP遺伝子)が失われたヤギや、遺伝子改変によりプリオン欠損となったウシは健康に生育し、脳組織もプリオン増殖を支持しません。従来の遺伝子ターゲティングは時間とコストがかかりますが、最新のゲノム編集技術を使えば効率的にプリオン欠損家畜を作出できると期待されています。現時点で成功例はありませんが、こうした家畜は食の安全向上や研究モデルとして大きな可能性を持つと考えられます。

この記事は無料で続きを読めます

- ゲノム編集と他の先端技術の統合

- 技術的課題と解決への取り組み

- 倫理と社会受容性への配慮

- 持続可能な畜産業への道筋

すでに登録された方はこちら