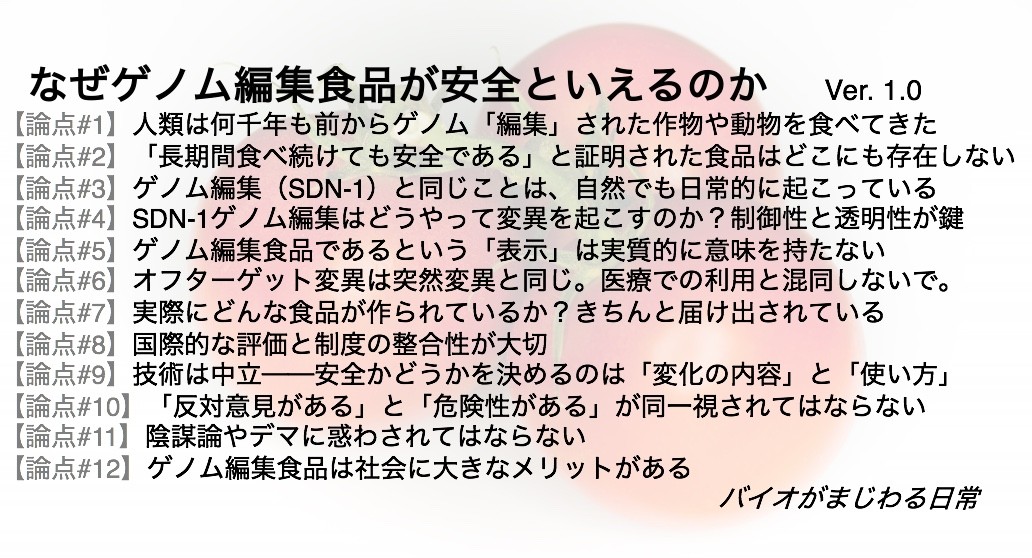

【論点#1】人類は何千年も前からゲノム「編集」された作物や動物を食べてきた ✉️5✉️

ゲノム編集食品があちこちで話題になっています。しかし、「ゲノム編集」「遺伝子編集」とは何かを正しく知らず、ただ言葉の響きが怖そうだからという理由で、「危険だ」「絶対に嫌だ」「恐ろしい」と感じてしまう人が少なくありません。

そこで本シリーズでは、「なぜゲノム編集食品が安全といえるのか」をテーマに、【論点#1】から【論点#12】までの12の論点を順に解説していきます。

⭕全体の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

まず、このニュースレターを読み進める前に、ぜひ下のアンケートにご参加ください。

私たちが日常的に口にする作物や家畜は、自然が与えた姿そのままの存在ではありません。 色鮮やかな野菜、甘く香る果物、肉付きの良い家畜、寿司ネタとなる養殖サーモン──それらはすべて、長い歴史の中で人間と自然が交わり、互いに影響し合いながら生み出された「共同作品」です。

その過程では、偶然の変異や交雑と、人間の選択が繰り返されました。そして気づけば、私たちは何千年も前から、自然のなかでゲノム「編集」された生物を食べてきたのです。

トマトとジャガイモから始まる物語

南米アンデスの高地に自生していた野生トマトは、直径1〜2センチほどの小さな果実で、酸味とえぐみが強く、そのままでは食用に向きませんでした。

しかし、メソアメリカ文明の人々は、より大きく甘い実をつける個体を選び、その種をまき続けました。世代を重ねるごとに形質は安定し、やがて中南米全域に広がり、大航海時代を経てヨーロッパへ、さらに日本へと渡りました。今日ではサラダからケチャップまで、多彩な形と味のトマトが人々の食生活を彩っています。

ジャガイモの進化はさらに複雑です。最新のゲノム解析によれば、ジャガイモはおよそ1,300万年前にトマトと共通祖先から分岐した後、約900万年前に南米原産のEtuberosum属植物とトマトの祖先系統が交雑することで誕生したとされます。

さらに人類がアンデスで出会った野生ジャガイモは、ソラニンなどの有毒成分を多く含んでいましたが、先住民は苦味が少なく毒性の低い株を選抜し、数千年かけて食用品種へと育て上げました。

植物の進化の観点から見ると、見た目が異なるジャガイモとトマトですが、祖先は同じで、ジャガイモができるまでに、ゲノムレベルでは大規模な再編成が起きていたことが明らかになりました。

米:地域と文化が形づくった品種

アジアの広大な地域で栽培される米は、その祖先である野生のイネから長い時間をかけて変化してきました。野生イネは脱粒性が高く、成熟すると自然に種が落ちてしまいます。これは自然界では有利ですが、人間が収穫するには不便です。そこで古代の農民たちは、脱粒しにくく、粒が大きく、味の良い個体を選び続けました。

さらに、栽培地の気候や水の条件に応じて、品種は多様化しました(写真)。インディカ米は熱帯・亜熱帯で長粒、ジャポニカ米は温帯で短粒かつ粘りが強いという特徴を持ちます。もち米のようにデンプンの性質が異なる品種も、人間の嗜好と用途に合わせた改良の産物です。世界中で愛される米料理の多様性は、この長い選抜の歴史の上に成り立っています。

分子遺伝学的な研究によれば、こうした形質の変化には特定の遺伝子の変異が深く関わっています。たとえば、脱粒性を失わせたのはsh4やqSH1といった遺伝子の変化であり、もち米に特徴的な粘りはデンプン合成に関わるWaxy遺伝子(アミロースの合成に必要な酵素を作る遺伝子)の欠損変異によって生じます。また、粒形や収量にはGW2やGS3など複数の量的形質遺伝子座(QTL)が寄与していることが知られています。

つまり、イネの進化と品種改良の歴史は、人間による選抜が特定の遺伝子多型を蓄積させ、その結果として現在の多様な稲作文化を生み出したプロセスとして理解することができます。

小麦:文明を支えた巨大な編集

私たちがパンや麺で口にする小麦も、驚くほど複雑な歴史を持ちます。現代のパン小麦(Triticum aestivum)は、3つの祖先2倍種から2回の交雑とその後の倍数化を通じてできた「異質六倍体植物」です。野生では存在しなかった組み合わせが、偶然と人間の農耕によって定着しました。

その後も、粒の大きさや収量の多さ、風味や栽培しやすさを求めて選抜され続けられました。特に「脱粒しにくさ」、すなわち収穫時に穂から種が自然に落ちない性質をもつ品種が選ばれたことは、農業にとって画期的でした。こうして小麦は農業文明を支える柱となり、メソポタミアからヨーロッパ、アジアへと広がり、食文化の根幹を形づくることになりました。

小麦のもう一つの重要な特徴は、「グルテン」と呼ばれるタンパク質です。水を加えてこねるとグルテンは網目状の構造をつくり、パンが膨らむ弾力性や麺のコシを生み出します。グルテンは、農耕社会において小麦を単なる主食にとどめず、多様な加工食品へと展開させる鍵でした。その一方で、グルテンは一部の人々にとって消化・吸収の障害を引き起こす要因にもなり、近年では「グルテンフリー食品」が健康志向の市場を形成しています。

分子レベルの研究によれば、小麦の進化には特定の遺伝子の変化が大きな役割を果たしています。たとえば、脱粒性を抑えるQ遺伝子や、矮化によって倒伏を防ぎ「緑の革命」をもたらしたRht遺伝子は、小麦栽培の拡大に決定的でした。また、パンの膨らみに関わるグルテンの主成分であるグリアジンやグルテニンは、多数の遺伝子ファミリーによってコードされており、それらの組み合わせの多様性が小麦製品の食感や品質を左右します。

つまり小麦は、栽培史と食文化の背後に遺伝子レベルの改変と選抜の積み重ねを秘めているのです。

トウモロコシ:野生種からの劇的な変貌

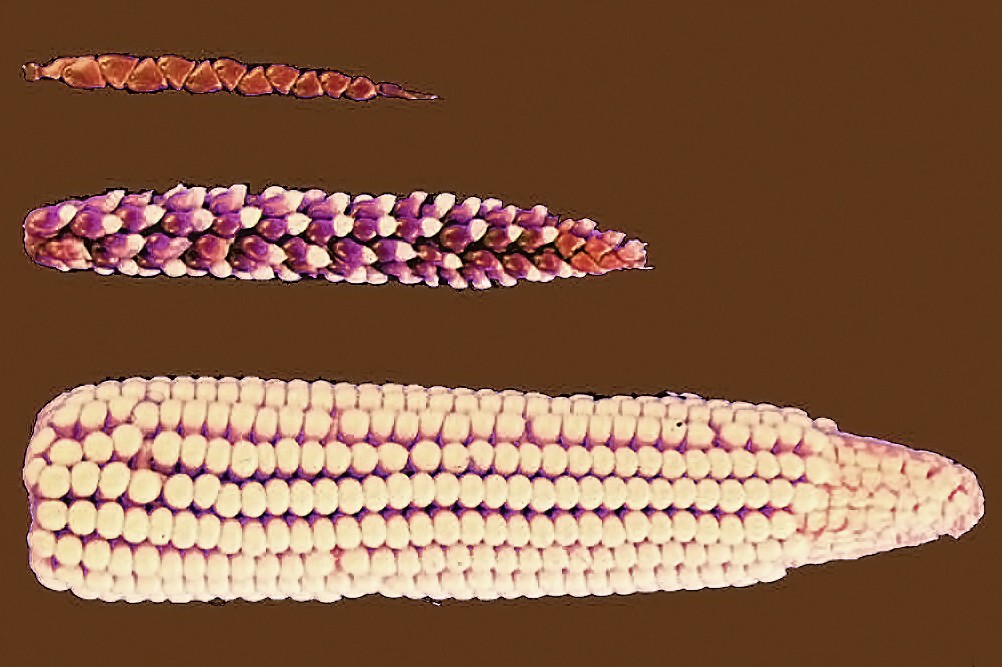

中南米で主食とされてきたトウモロコシも、驚くほどの形質変化を遂げています。祖先は「テオシント」(写真:一番上)と呼ばれる草で、細長い穂に硬い殻に覆われた実を少しだけつける植物でした。古代の農耕民は、粒が多く柔らかい穂をつける個体を選び、栽培を重ねました。

その結果、現代のトウモロコシはテオシントとは見分けがつかないほど形を変え、大量の可食部を持つ穀物へと進化しました。

分子遺伝学的研究では、この劇的な変化の背景に特定の遺伝子の変化があることが分かっています。とくに、花序の形態を制御するteosinte branched1(tb1)遺伝子は、側枝の成長を抑えることで、野生型のテオシントに比べて中心の太い穂を形成させました。また、種子を包む硬い殻を失わせたのはteosinte glume architecture1(tga1)遺伝子の変異であり、これにより人間が直接食べられる裸の粒が得られるようになりました。さらに、デンプン合成や粒の大きさに関わる複数の遺伝子の選抜が加わり、トウモロコシは農耕に理想的な作物へと形質を変えてきたのです。

キャベツ:一つの種から広がる驚異のバリエーション

キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ケール、紫キャベツ。。

キャベツの祖先は、地中海沿岸に自生する野生のアブラナ科植物です。驚くべきことに、この一つの原種から、葉を密集させた結球キャベツ、茎を太らせたコールラビ、花蕾を食べるカリフラワーやブロッコリー、さらには芽を食べる芽キャベツまでもが誕生しました。

これは人間が特定の部位を重点的に大きくするよう、何世代もかけて選抜を繰り返した結果です。もともと一つの植物だったものが、形、食感、色もまるで異なる作物群に変化したのは、人間による選択の力を示す鮮烈な例と言えます。

近年のゲノム研究によれば、この多様な形態の違いには花や葉、茎の発達を制御するMADS-box遺伝子群や、花成を調節するFLC(FLOWERING LOCUS C)などの遺伝子の変化が関わっています。ブロッコリーやカリフラワーの形成には、CAULIFLOWER(CAL)やAPETALA1(AP1)を含む複数の遺伝子が関与する複雑な制御ネットワークが働いており、その結果、未成熟な花蕾が肥大して食用とする部分になりました。

つまり、アブラナ科野菜の劇的な多様化は、人類による長期的な選抜と、それに応じた遺伝子制御ネットワークの変化が織りなした進化の成果なのです。

ニンジン:いろいろな色のニンジン

元々は紫や白、黄色など多様な色のニンジンがありました。日本国内ではあまり見かけませんが、欧米のマーケットに行くと、さまざまな色のニンジンを見かけます。

オレンジ色のニンジンは、見た目が鮮やかで、17世紀になるとオランダを中心にヨーロッパで急速に普及しました。

近年の分子遺伝学的研究によれば、ニンジンの色の違いにはカロテノイドの合成や分解を制御する遺伝子の変化が関与しています。特に、βカロテンの蓄積量は、carotenoid isomerase(CRTISO)やlycopene β-cyclase(LCYB)といった酵素遺伝子、さらにはREC、Or、Y2といった遺伝子の発現によって左右されます。また、紫ニンジンに見られるアントシアニンの蓄積も、転写因子MYB遺伝子群の制御によって決まります。

つまり、私たちが日常的に目にするニンジンの鮮やかな色彩は、人間の選抜とカロテノイド代謝を司る遺伝子などの変化が重なり合って生まれた産物なのです。

バナナ:種を失った果物

バナナの現代品種は、野生種とは大きく異なります。野生のバナナ(下の写真)には硬い種子がぎっしり詰まっており、生で食べるには適しません。ところが、ある時、種子がほとんどできない変異株が現れました。人間はこの株を栄養繁殖で増やし、甘く食べやすい果物として普及させました。

バナナの栄養繁殖は、地下茎(吸芽)から新しい株を育てることにより行われます。この方法により、遺伝的に同一のクローンが世界中で栽培され、キャベンディッシュ品種が現在の主要な商業バナナ(世界のバナナ貿易の約50%以上)となっています。

近年の研究では、この無種子化には染色体異常や特定の遺伝子変化が関与していることが明らかになっています。現代の栽培バナナの多くは三倍体(3n)で、受精が起きにくく種子がほとんど形成されません。また、果実の甘さや柔らかさ、保存性に関わる遺伝子も選抜されており、例えば糖代謝や細胞壁分解に関与する遺伝子の発現パターンの変化が、食味や食感の向上に寄与しています。

つまり、私たちが食べるバナナは、自然に起きた遺伝的変化と人間の選抜の結果、繁殖能力をほとんど失った果実なのです。

リンゴ:甘味と酸味の絶妙なバランス

野生のリンゴは小さく酸味が強く、甘さは控えめでした。中央アジアの山岳地帯で育ったリンゴの祖先種は、シルクロードを通じて西へ東へと運ばれ、各地で別の品種と交雑しました。

中世ヨーロッパでは甘味が増すように、近代以降の日本では酸味と甘味のバランスや外観の美しさを求めて改良が進められました。今日のリンゴは、そうした地理的・文化的な選択の積み重ねによるものです。

分子遺伝学の研究によれば、リンゴの果実特性には特定の遺伝子が関与しています。糖度や酸味の調節にはMdSUT1やMdAAT1などの糖輸送や有機酸代謝に関わる遺伝子が影響し、果皮の赤色や黄色はアントシアニンやカロテノイドの合成を制御するMYB遺伝子群やカロテノイド開裂ジオキシゲナーゼ(CCD)遺伝子によって決まります。また、果実のサイズや形状にはFW2.2様遺伝子の働きが関わることが知られています。

こうして、私たちが日常的に食べるリンゴは、人間の選抜と遺伝子レベルでの変化が重なった結果として形作られた作物なのです。

ブドウ:ワイン文化と共に歩んだ品種改良

ブドウは果実そのものとして食べられるだけでなく、発酵によってワインへと変わります。古代から、果粒の大きさや皮の厚み、糖度の高さが選抜の対象となりました。ワイン文化が広がるにつれ、醸造に適した品種や風味の違いを持つ系統が作り出されました。

こうして、私たちが「シャルドネ」や「カベルネ・ソーヴィニヨン」といった名前で知る品種は、人間の嗜好と技術に合わせて選び抜かれた存在なのです。

分子遺伝学的研究によれば、ブドウの果粒サイズや糖度、色彩には特定の遺伝子が深く関与しています。果粒の発達にはVvFW2.2やVvGRF4といった成長調節遺伝子が、糖の蓄積にはVvSUCやVvHTファミリーの糖輸送遺伝子が関わります。また、果皮の色はアントシアニン合成経路を制御するMYB遺伝子群によって決まります。

ワインの風味やブドウの食味は、遺伝子(品種特性)と環境(テロワール)、そして人間の選抜や醸造技術の相互作用によって形成されます。例えば、シャルドネはバターやオークの風味を、カベルネ・ソーヴィニヨンはカシスやタンニンの強い味わいを生み出す遺伝的背景を持ち、これが醸造過程でさらに強調されます。

こうして、私たちが味わうワインの特徴やブドウの食味は、人間の選抜と遺伝子レベルでの変化が組み合わさった成果として形成されているのです。

家畜もまた「編集」されてきた

植物だけではありません。牛、豚、鶏、羊、馬──私たちが飼育する家畜も、野生の姿とはかけ離れています。

牛はもともと、アジアや中東に生息していた野生のオーロックスが祖先です。人間は性格が穏やかで乳や肉の生産性が高い個体を選び、数千年かけて家畜化しました。オーロックスは、ラスコー洞窟(フランス南部)の壁画に描かれています(下の写真)。

豚はイノシシを祖先に持ちますが、野生の豚よりも脂肪が多く、体格も丸みを帯びています。

鶏は東南アジアにいた野生のヤケイから、卵を一年中産む能力を高めるように改良されました。

これらもまた、遺伝的には人間が積極的に形質を選び抜いた結果、現代の姿となった「編集された生命」なのです。

分子遺伝学の研究により、こうした家畜化の過程には特定の遺伝子が深く関わっていることが分かっています。たとえば、牛の乳生産量にはDGAT1やGHRといった乳脂肪合成や成長に関わる遺伝子の多型が寄与しています。豚の体脂肪や筋肉量はIGF2やMC4Rの変異で調節され、鶏の産卵周期や羽毛の形質にはVIPやTSHRなどの遺伝子が関与します。

こうして、家畜の形質は人間の選択圧と遺伝子レベルの変化が重なって生まれたものであり、家畜化はまさにゲノム「編集」の積み重ねとも言えるのです。

コイ:観賞魚と食用の二つの道

淡水魚のコイは、もともとユーラシア大陸に広く分布していた野生種が祖先です。中国では食用として改良され、日本では江戸時代から観賞用としての選抜が進み、錦鯉が誕生しました。色彩や模様、体形までもが人間の美的感覚によって選び抜かれた結果です。

つまり、同じ種であっても、人間の目的によって全く異なる形へと編集されることがあるのです。

分子遺伝学の研究によれば、コイの色彩や模様、体形には特定の遺伝子が深く関わっています。色素細胞(メラノサイトやエリトロサイト、キサントサイト)の発生や分布はmitf、csf1r、kitなどの遺伝子によって制御されており、模様のパターン形成にもこれらの遺伝子の発現タイミングや強さの変化が影響します。また、体形やサイズは成長ホルモンやインスリン様成長因子に関わるGHやIGF1の変異が寄与しており、人間による選抜がこれらの遺伝子多型の蓄積を促した結果として、観賞価値の高い錦鯉が生まれたのです。

コイが人間にとって美しい色彩を持つ鑑賞される魚になったことは、コイたちにどんな意味があったと思いますか?

サーモン:水産養殖が生んだ形質

北半球の冷たい海で育つサーモンも、近代以降の養殖技術によって大きく姿を変えました。

成長速度が速く、病気に強く、脂の乗りが良い個体が選ばれ、世代を重ねるごとにその性質が強化されました。野生のサーモンとは異なる遺伝的特徴を持つ「養殖サーモン」は、現代の食文化に深く根付いています。

その世界生産は天然が約2割、養殖が約8割です。日本において「サーモン」の名前で流通し、寿司ネタにされるものは、ノルウェー産などの完全養殖のタイセイヨウサケが使われています。

分子遺伝学の研究では、養殖サーモンの形質改良には特定の遺伝子が関与していることが分かっています。成長速度にはGH(成長ホルモン)やIGF1(インスリン様成長因子1)の発現量の違いが影響し、脂質代謝や筋肉の肉質にはFASN(脂肪酸合成酵素)やPPARγなどの脂肪関連遺伝子が関わります。また、疾病耐性には免疫応答を制御するTLR(Toll様受容体)やMHC(主要組織適合複合体)の遺伝的多型が寄与します。

こうして、養殖サーモンは人間の選抜圧と遺伝子レベルでの変化が組み合わさった結果として、安定した品質と成長特性を持つ個体群として形成されたのです。

酵母

人類にとって最も身近な微生物のひとつである酵母も、長い歴史の中で大きく姿を変えてきました。 古代からパンやビール、ワインの発酵に利用されてきた酵母は、人々が風味や発酵速度の違いに気づき、より扱いやすく、美味しい結果を生み出す株を選び続けてきました。その過程で、糖を効率的に分解する力やアルコール耐性などの性質が強化され、野生の酵母とは異なる特徴を持つ「醸造酵母」へと変化していったのです。

一方で、産業規模の生産では、再現性や安定性を重視した「工業酵母」が広く使われています。これらは世代を重ねて選抜されるだけでなく、近年では合成生物学の技術によって改良され、アルコール濃度の高い発酵や特殊な香気成分の生成、さらには医薬品やバイオ燃料の原料生産にも応用されています。

分子レベルで見ると、酵母の形質変化は特定の遺伝子の変化や調節によって支えられています。糖の分解能力にはHXK1、PGI1、PFK1などの代謝酵素遺伝子の発現や変異が関わり、アルコール耐性やストレス耐性にはADH、HSP遺伝子群や膜輸送体の変異が寄与します。さらに、香気成分の生成や副産物制御も、ARO、ATFファミリーの酵素遺伝子によって制御されており、人間による長期的な選抜や現代の遺伝子工学が、酵母の多様な産業用途を可能にしているのです。

自然の変化と人間の選択圧

トマト、ジャガイモ、米、小麦、トウモロコシ、キャベツ、ニンジン、バナナ、リンゴ、ブドウ、ウシ、ブタ、ニワトリ、コイ、サーモン、酵母。。

これらに共通して重要なのは、人間が「一から作り出した」のではないという点です。自然界では、突然変異のような小さな変化から、遺伝子の組換えや全ゲノム重複といった大きな変化まで、常に多様な変動が起こっています。この変動こそが、自然のなかで行われてきたゲノム「編集」なのです。その中から、人間が有用だと感じる性質を持つ個体を選び、増やしてきただけなのです。

言い換えれば、人間は自然の変化に選択圧をかけ、その結果を積み上げてきた存在です。数千年単位の時間をかけて繰り返されるその営みは、私たちの文明と食文化を形づくってきました。

「昔からあるから自然」は本当か

私たちはしばしば、「昔から食べているから自然で安全」という感覚を持ちます。しかし、その「昔からある」作物や家畜も、実は長い年月をかけて姿を変えてきたものです。トマトもジャガイモも、米も小麦もバナナも、そして鶏も豚も、元の姿とは大きく異なります。

つまり、「自然な食べ物」と「人の手で選ばれた食べ物」の間に、明確な境界は存在しないのです。

普遍的な事実としてのゲノムの「編集」

こうして見てくると、現代のゲノム編集技術が出現する以前に、人類はずっと遺伝的に形質の変わった、つまりゲノムが変化した生物を食べてきたことがわかります。しかもその変化の多くは、偶然の変異と人間の選択の組み合わせによって生まれました。

この視点を持つことで、「自然か人工か」という単純な二分法を超え、生命の多様性と人間の営みをより広い歴史的スケールで捉えることができます。

実は、人類は、何千年も前からゲノム「編集」されてきた食品を食べてきたのです。

食べ物の歴史と生物の進化、そしてゲノムの変化を理解すること。それがバイオを理解する第一歩となるでしょう。

今回の内容の概要を対談形式で紹介するYouTube動画(約15分)も用意しました。こちらでご利用ください。

すでに登録済みの方は こちら