【論点#10】「反対意見がある」と「危険性がある」が同一視されてはならない✉️24✉️

科学的には、SDN-1で導入される変異は微細で制御可能であり、従来の育種や自然変異と本質的に同じ性質を持つことが確認されています。にもかかわらず、社会の中には「危険ではないか」「不安だ」という感情的な懸念が根強く存在するのです。

ここで大切なのは、「反対意見がある」と「危険性がある」が同一視されてはならないということです。

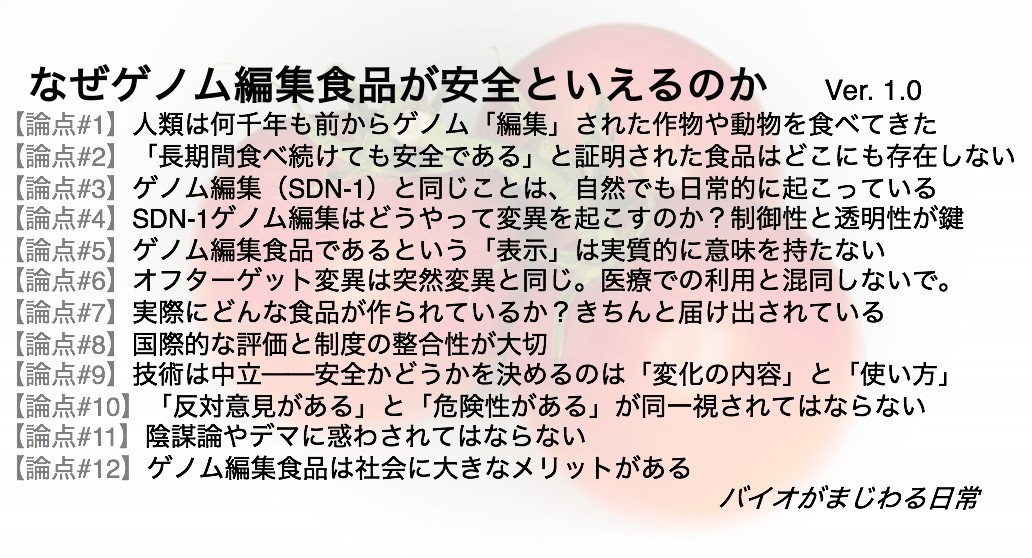

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

知識がない人ほど不安を感じる?

私が感じることとして、ゲノム編集食品については、専門的な知識を持っていたり、科学的な思考や科学への理解が深い層ほど、受容度が高い傾向があるように思います。これは、技術の仕組みやリスクの評価に関する情報を自ら科学的に判断できるため、不安よりも利点を重視しやすいからではないかと考えます。

一方で、ゲノム編集食品に否定的な立場を取る人々の意見を聞くと、しばしば専門知識を持つ研究者がふつう使わない表現を耳にしたり、科学的に正確ではない理解に基づく主張ばかりです。たとえば、科学論文の内容を正確に理解していなかったり、従来の遺伝子組換え技術とゲノム編集の違いが混同されているというようなことがあります。

このような認識の分断や態度の違いを、きちんと調査して定量的に示すことは容易ではありません。消費者の意識調査はしばしば質問の仕方や前提条件によって結果が変わり、科学的な理解度や価値観の違いを正確に測るのは難しいからです。それでも、一般論としては、科学への理解やリテラシーが高い層ほどゲノム編集食品を受け入れやすい、という傾向があるのではないかと考えています。

さらに、受容の問題は消費者の意識だけにとどまりません。一定の消費者は、ゲノム編集食品を積極的に購入したいと考えていても、実際には店頭で手に取る機会がない場合があります。これは、流通業者や小売業者が消費者の反発を懸念し、あるいはリスク回避のために、ゲノム編集食品を取り扱わないのが理由と考えられます。その結果、市場には存在しているにもかかわらず、消費者の目に届かないという状況が生じているのです。

遺伝子の歴史観、生命現象の理解の壁

また、ゲノム編集食品に拒否感を示す人たちと、専門的な知識をもって受容する人たちの大きな違いは、「生物をどう捉えるか」という生命や遺伝子の進化についての歴史観や、「生命現象とは何か」という科学的な理解にあるように感じます。そこに大きな壁が横たわっているのです。

ゲノム編集食品に否定的な人のなかには、「変異を起こしてよい遺伝子など存在しない」と考える人がいます。生物学の研究に携わる者としては、むしろその逆で、「変異を起こしても問題のない遺伝子が圧倒的に多い」という感覚を持つため、このような意見に出会うと驚かされます。

この考え方の背後には、生命をどのように捉えているかという世界観の違いがあるように思います。生命を精密機械のようなものだと見なせば、ひとつの部品が壊れるだけで全体が作動しなくなると想像してしまうでしょう。また、法律の条文や宗教書のように一字一句が欠けてはならない体系だと考えれば、遺伝子もまた不変でなければならないと思い込んでしまうかもしれません。さらに、生命は変化せず普遍であるべきだという宗教的信念が背景にある場合もあります。エンジニアや法律家(弁護士、議員)、宗教家といった職業や文化的背景をもつ人々のあいだに、そうした見方が生まれやすいのかもしれません。

しかし、現代の生物学が示しているのは、生命は本質的に「変異を前提としたシステム」であるという事実です。自然界の個体差はほとんどが遺伝子配列のわずかな変異に由来し、進化はその変異が世代を通じて選択されていく過程にほかなりません。むしろ、生命は機械のように固定された設計図ではなく、変化し続けることで環境に適応してきた存在です。たとえばヒトのゲノムも、個体間でSNPsなど数百万か所におよぶ塩基置換や挿入・欠失があり、そのほとんどは生存にまったく影響を与えません。植物や微生物に至っては、ゲノムの大部分が転移因子やウイルス由来の配列で占められており、「変異」は例外ではなく日常です。

もう一つの鍵は、「生命現象の理解」です。多くの人は「遺伝子を操作する」という言葉に対して、生命の本質そのものを変えてしまうような印象を抱きがちです。しかし、現代の分子生物学の視点では、遺伝子は生命現象を構成する一要素にすぎません。生命現象は、DNAだけでなく、細胞内の代謝ネットワーク、環境との相互作用、さらには進化的な歴史の上に成り立つ総合的なプロセスとして理解されています。そのことは、たとえば私たちが食物を摂取した際に、消化器官で栄養素がどのように分解され、核酸やタンパク質が体内に取り込まれていくかという仕組みにも表れています。単一の遺伝子だけで生命が成り立っているのではなく、多様な要素が有機的に関わり合う中で生命は成り立っているのです。

おそらく、生物学を学び、多くの具体的な遺伝子や分子の働き、さまざまな生命現象を知ることで、このような総体としての生命に対する見方や感覚が徐々に熟していくのだと思います。

「反対意見=危険」ではない

こういう状況のなかで大切なのは、「反対意見がある」ということと、「科学的に危険である」という判断を同一視してはいけないという点です。簡単に言えば、誰かが反対しているから、自分も危険だと考える態度は、科学的な判断とは言えません。

ここでは、遺伝子組換え技術、いわゆるGMO(Genetically Modified Organism)について振り返ってみましょう。GMOは1980年代以降、世界中で研究・流通が進められてきました。30年以上にわたる膨大なデータの蓄積により、WHO(世界保健機関)、EFSA(欧州食品安全機関)、FDA(米国食品医薬品局)といった国際的な権威ある機関は、一貫して「安全性に問題はない」と結論づけています。実際に、GMO食品で健康被害が発生したという、科学的に信頼できる報告は一件も存在していません。

にもかかわらず、世の中には「安全性に問題ある」という反対意見が存在します。そのような反対意見は根拠がないものです。有名なのは、2012年に発表された「セラリーニ論文(Gilles Eric Seralini教授らがFood and Chemical Toxicology誌に論文を発表)」で、遺伝子組換えトウモロコシを与えたラットに腫瘍ができたとする実験結果が一斉に拡散されました。のちに科学的な妥当性を問われて撤回されましたが、「GMO=危険」というイメージだけが残ったのです。

また、「アメリカ環境医学アカデミー(AAEM、日本では米国環境医学学会などと呼ぶ人もいます)」という組織の根拠のない見解をもとにした反対意見も根強く存在します。この組織は、医療情報の批判的チェックサイトQuackwatchから疑問視され、米国専門医資格認定機構にも認定されていません。

SDN-1型のゲノム編集は、このGMOよりもさらに限定的な操作です。SDN-1では、外来DNAを導入することはなく、特定の遺伝子の一部に微細な変化を加えるだけです。そのため、変化の内容は自然界の突然変異や従来の育種による変化と同等であり、リスクはさらに低いと評価されています。言い換えれば、科学的な観点から見れば、すでに安全性が確認されているGMOよりもSDN-1はより予測可能で安全な手法であると言えるのです。

しかし、科学的に安全だと評価されているにもかかわらず、「未知のリスクがあるのではないか」という声が社会から消えないのも現実です。こうした懸念の背景には、単なる科学リテラシーの不足だけでなく、食品への倫理観や自然観、さらに企業活動や大規模農業への不信感といった文化的・心理的要因が深く関わっています。とりわけ、ゲノム編集技術を推進する側が見落としがちな点は、「生物をどのように捉えるか」という進化や生命観の歴史的背景、そして「生命現象とは何か」という科学的理解そのものへの説明です。

このため、人々が抱く不安は、数値や実験データだけでは容易に解消されません。こうした懸念に応えるには、社会的な対話と信頼の構築が不可欠です。ゲノム編集という技術の仕組みを説明し、科学が事実を示すだけでは、感情や価値観に根ざした疑念を完全に払拭することはできません。むしろ、科学的に「生物とは何か」という根本的な問いに立ち返り、その理解を社会と共有することこそが重要なのです。

また、ここで重要なのは、技術評価の方法論です。科学は事実を明らかにし、実験や観察を通して再現可能な証拠に基づきリスクを判断します。一方、社会の価値観や信念は、意思決定や政策形成において尊重されるべきですが、科学的根拠そのものではありません。つまり、ある技術に反対する意見が存在するからといって、その技術が危険であると断定することは科学的には成立しないのです。

反対意見が存在すること自体は、技術の安全性や有効性に関する科学的判断とは無関係です。反対意見があるからといって危険性があるとするのは、科学的に誤った結論です。科学の役割は、感情や信念ではなく、再現可能で検証可能な事実に基づきリスクを評価することにあります。

このことは、食の未来を考えるうえで極めて重要です。ゲノム編集や新しい食品技術の導入は、科学的事実と社会的懸念を峻別した上で議論されるべきです。消費者、企業、行政、研究者が、それぞれの立場から科学的根拠に基づいた情報を共有し、透明性ある議論を進めることが大切です。反対意見は議論の出発点としては尊重されるべきですが、それ自体を危険の証拠とみなすことは、科学的判断のゆがみです。

結論として、SDN-1型のゲノム編集食品は、現時点で科学的に見て安全性が確認されている技術です。その安全性に対する反対意見や不安の存在は、科学的な評価とは別の次元にあります。食の未来を健全に築くためには、技術の科学的根拠と社会的受容の両方を正しく理解し、混同せずに議論することが不可欠です。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら