【論点#7】実際にどんな食品が作られているか?きちんと届け出がされている✉️18✉️

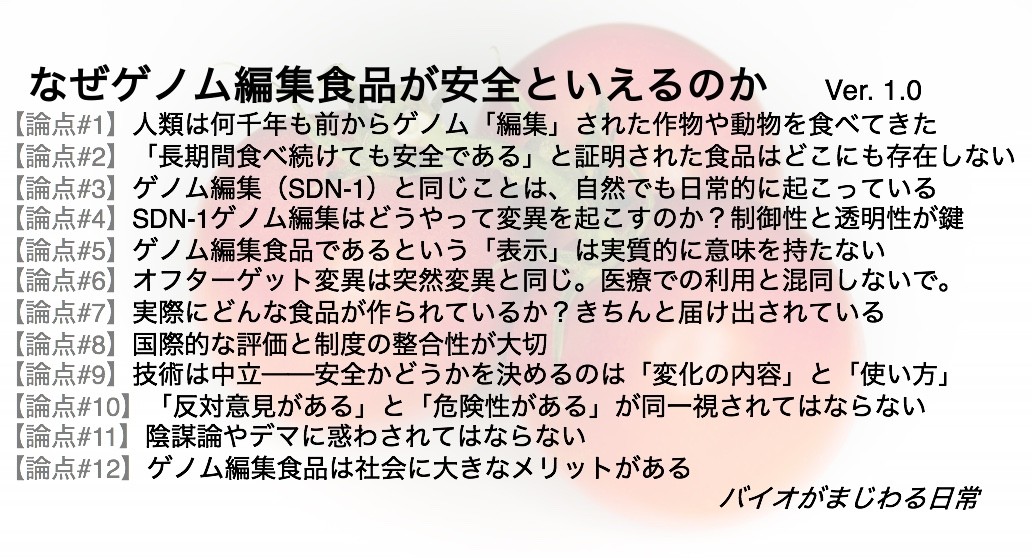

今回は、SDN-1型ゲノム編集によって開発された食品の具体例を取り上げ、国内外での実用化状況を整理しながら、その科学的背景や届け出の仕組み、さらにゲノム編集食品が普及しにくい理由についても解説します。

⭕全体の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

日本で販売が始まった代表的なゲノム編集食品の一つが「高GABAトマト」(サナテックシード社)です。このトマトは、GABA(γ-アミノ酪酸)というアミノ酸の一種を多く含むように設計されています。GABAは血圧低下やリラックス効果があるとされ、健康志向の人々から注目されています。

高GABAトマトでは、GABAを分解する酵素の遺伝子がSDN-1で変異させられ、その機能が抑えられています。これにより、GABAが分解されずに果実中に多く残るようになっているのです。変異箇所はほんの数塩基で、導入されたのは自然にも起こり得るレベルの微細な変化です。

もう一例が、養殖魚である「筋肉量を増やしたマダイ」です(リージョナルフィッシュ社)。ここでは、筋肉の成長を抑えるミオスタチン遺伝子が標的となっており、その働きをSDN-1で停止させることで、同じ餌でもより大きく育つ魚が得られます。生育効率の向上により、持続可能な水産資源の確保にも貢献することが期待されています。同社のゲノム編集トラフグもよく知られています。

これらは、厚労省「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」、農水省「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続」に基づき届け出が行われ、公開されています。

●厚生労働省関係

●農林水産省関係

海外の状況

SDN-1型ゲノム編集食品は海外でも実用化が進んでいます。その規制の状況についての詳細は、次回の【論点#8】で説明します。

米国は商業化が早く、農務省(USDA)が2018年に外来DNAを含まない改変を従来の品種改良と同等と認め、多くの場合で追加規制を免除しました。これにより企業や大学の開発品が迅速に市場投入されました。

代表例はCalyxt社のゲノム編集大豆を用いた高オレイン酸大豆油ですが、期待ほど売れず、2023年にCibus社と合併しました。背景には、既にGMO由来の植物油が普及しており、消費者に差別化の価値が伝わらなかったことがあります。動物ではFDAが2025年1月にリスク基準を明確化したガイダンスを導入し、ジーナス社のゲノム編集ブタが承認されました。

EUは2018年にゲノム編集をGMOと同様に規制しましたが、2023年7月に新遺伝子技術(NGT)をカテゴリー1と2に分け、外来遺伝子が残らない小規模変異はGMO規制から外す提案を公表しました。これにより、気候変動や害虫、病気への耐性を高めたり、肥料の使用を減らせる作物の研究が加速すると期待され、科学者や農業関係者から歓迎されています。現在、この提案はEU議会と加盟国で審議中ですが、慎重な姿勢を示す国々の反対があり、最終合意には至っていません。

一方、英国はEU離脱後に規制緩和を進め、2022年5月に「遺伝子工学(精密育種)法案」(Genetic Technology (Precision Breeding) Act)を制定し、研究開発段階の規制を緩和しました。すでにビタミンDを強化したゲノム編集トマトが野外栽培実験を開始しています。

カナダは2022年にガイドラインを改訂し、SDN-1型作物を基本的に規制対象外としました。オーストラリアは環境安全性を審査しつつも食品規制の最終方針は未定です。

中国は2024年にコメ、小麦、大豆、トウモロコシなど5品種の商業栽培を初めて認可し、食料安全保障を強化する政策を打ち出しました。中国はこれを機に、バイオテクノロジーの積極的な活用を進める姿勢をさらに鮮明にしており、GMOの商業栽培についても本格化させています。研究論文の増加からも、今後、同国が農業分野の中核拠点となる可能性が高いとみられます。

2023年4月、英国の農業バイオテクノロジー企業Tropicが開発した褐変を抑えたゲノム編集バナナが、フィリピン農務省植物産業局によって非GMOと認定されました。 このバナナは、フィリピンでゲノム編集に関する規制プロセスを初めて正式に通過したものです。

これらの動向から、ゲノム編集は研究室の技術にとどまらず、世界の食卓に届く段階に入ったことがわかります。日本での市販も、バイオ分野の先進的取り組みを示しています。

商業化済みのリスト

以下は商業化済みのリストです。以下のウェッブサイトを参考にしています。リストには開発中の作物も掲載されています。

-

変色しないアボカド(2023年, 米国) – GreenVenus社がCRISPRで果肉の褐変を防止。

-

辛味の少ないカラシナ(2023年, 米国) – Pairwise社「Conscious Greens」として販売。

-

変色しないロメインレタス(2023年, 米国) – GreenVenus社、鮮度保持最大2週間。

-

抗酸化成分の多い紫トマト(2023年, 米国) – Norfolk Healthy Produce社、アントシアニン増加。

-

低脂肪大豆油(2019年, 米国) – Calyxt社、飽和脂肪酸を最大20%減。

-

Calyno™ 高オレイン酸大豆油(2019年, 米国) – Calyxt社、USDAとFDAの審査を通過した米国初の商業化ゲノム編集食品。

-

トランス脂肪ゼロ大豆油(2016年, 米国) – Calyxt社、商業化第1号のゲノム編集作物。

-

変色しないリンゴ(2015年, 米国) – Okanagan Specialty Fruits社、Fuji・Granny・Golden品種販売中。

-

ゲノム編集マダイ(2021年, 日本) – Regional Fish社、筋肉成長抑制タンパク質をノックアウトし、可食部1.2~1.6倍に増加。

-

高GABAトマト「シシリアンルージュ ハイGABA」(2021年, 日本) – サナテックシード社とパイオニアエコサイエンス社が販売、GABAを4~5倍に増加。

-

ゲノム編集トラフグ(2021年, 日本) – Regional Fish社、成長速度を向上。

このように、ゲノム編集食品は科学的根拠に基づき、日本国内では届け出制度を通じて透明性を確保しながら、着実に市場投入されていることがわかります。

届け出制度の目的

届け出制度の目的としては、「人が食べるうえでの安全を確保する」ことだけに関心を持たれがちです。しかし、技術の利用によって自然環境や農業生態系に望ましくない影響が及ばないようにするという視点も重要です。

たとえば、可能性は非常に低いものの、ゲノム編集によって在来種をはるかに上回る速度で増殖する品種が生み出された場合、その生態系への影響は甚大となり得ます。そのような場合には、自然環境に放出されないようにする厳密な管理が不可欠であり、品種の存在や特性に関する情報は社会全体で共有されるべきです。

そして消費者にとって重要なのは、届け出情報や研究成果に基づき、実際の製品の性質や利点を正しく理解し利用することです。ゲノム編集は、自然界で日常的に起こる変異を模倣しながらも、より制御可能で予測可能な形で食品に応用できる技術です。そのため、従来の育種手法と比べても科学的に高い安全性を担保できる点が大きな特徴なのです。

ゲノム編集食品が普及しにくい理由を正しく理解する

もちろん、食品がリストに掲載されていても、ゲノム編集食品の普及が進みにくい現状があるのは事実です。しかし、これは食品自体に問題があるからではなく、流通や商品としてのアピールの課題が大きい、という点を理解することも大切です。

たとえば、ゲノム編集食品ではありませんが、ハワイではパパイヤリングスポットウイルスに耐性をもつ「遺伝子組換えパパイヤ」が広く普及しています。日本からの観光客も普通に食べているはずです。日本でもこうしたパパイヤを安価に購入したいと考える消費者は少なくないと想定されますが、2011年に輸入が認められたにもかかわらず、流通業者が取り扱わないため市場に出回っていません。

同様の状況は、ゲノム編集食品にもあると考えられます。消費者がGMOやゲノム編集食品を積極的に購入したいと考えていても、店頭で手に取ることができないのです。これは、流通業者や小売業者が一部の消費者の反発を懸念したり、リスク回避のために取り扱いを控えたりすることがあるためです。その結果、市場に存在していながら消費者の目に届かないというギャップが生じています。つまり、買いたい人がいても店頭に並ばないという状況です。リストに掲載されている食品が流通しないからといって、その食品自体に問題があるわけではありません。こうした流通上の障壁は、今後の普及に向けて重要な課題だと考えます。

米国ではCalyxt社のゲノム編集大豆を原料とする高オレイン酸大豆油などが流通しています。しかし期待されたほどの成功は収められていません。2023年にCalyxt社はCibus社と合併し、Cibus Globalとして再編されました。これには、競合製品(従来のGMOや非GMO作物)や市場環境の変化に加えて、消費者認識の問題が大きく影響したと考えられます。

米国ではすでにGMO大豆やGMOトウモロコシ由来の植物油が広く普及しています。そのため、ゲノム編集大豆による「高オレイン酸植物油」というメリットが消費者にとってわかりにくく魅力的でないことが販売の伸び悩みの主因です。つまり、ゲノム編集食品そのものが米国で受け入れられていないという意味ではありません。一般消費者が「高オレイン酸の植物油」と、より安価な通常の植物油のどちらを選ぶかを考えれば明らかなように、ゲノム編集食品の付加価値のわかりやすい提示がなされ、そのメリットが広く理解されなけば、購入意欲は高まらず、普及しないのです。

こうした事例が示すのは、ゲノム編集食品の普及には、まず流通を確保し、次に消費者にとっての利点をわかりやすく示すことが不可欠だということです。

⭕全体の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら