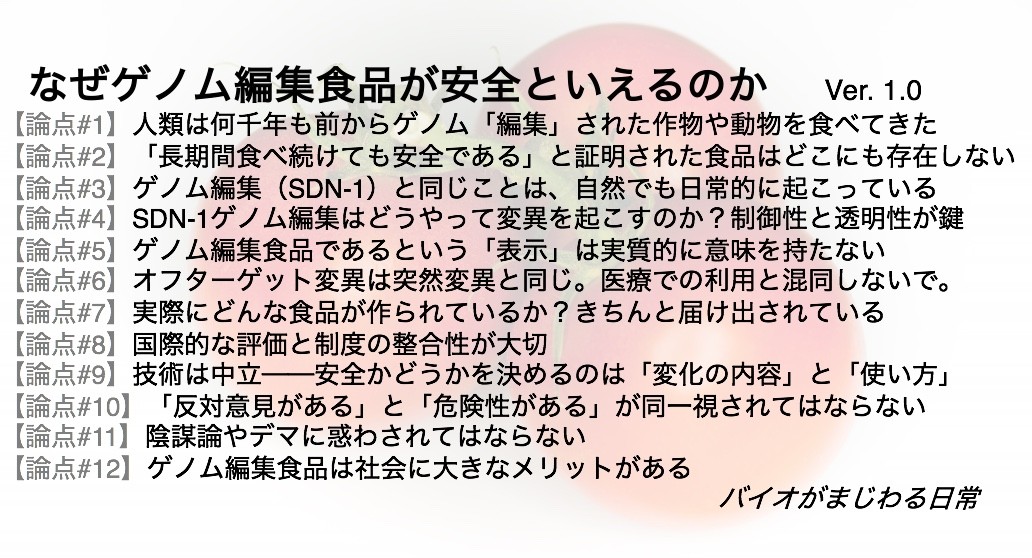

【論点#4】SDN-1ゲノム編集はどうやって変異を起こすのか?✉️12✉️

「ゲノム編集」という言葉を耳にしたとき、多くの人は「最先端のバイオ技術」「遺伝子を好きなように書き換える技術」という漠然としたイメージを抱くかもしれません。しかし、その実態はもっと多様で、そして自然界にすでに存在する現象と地続きの技術です。

その中でも、現在、ゲノム編集食品を作るのに使われている「SDN-1」と呼ばれる手法は、ゲノム編集の中でも最も自然に近いアプローチとして位置づけられています。今回は、まずこのSDN-1をしっかり説明したいと思います。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

SDN-1編集で起こる「インデル」とは

SDN-1とは、「Site-Directed Nuclease-1」の略称で、特定の遺伝子配列にごく微細な変化を導入する技術です。これを行う代表的なツールがCRISPR-Cas9です。構成要素はシンプルで、「DNAを切断する酵素(ヌクレアーゼ)」と、その切断位置を指定する「ガイドRNA」から成り立っています。ガイドRNAが標的DNA配列をピンポイントで見つけ、その位置にCas9酵素が作用して二本鎖DNAを切断します。

DNAが切断されると、細胞はすぐに「損傷を修復しなければ」という警報を鳴らし、備わっている修復機構を作動させます。SDN-1では、この修復プロセスのうち「非相同末端結合(NHEJ)」と呼ばれる仕組みを利用します。NHEJは修復スピードが非常に速い一方で、つなぎ直しの際に数塩基〜数十塩基の欠失、あるいは時に挿入が生じることがあります。この現象を「インデル(挿入・欠失変異)」といいます。この小さな変化が、遺伝子の読み枠をずらしたり、途中で翻訳を打ち切らせたりし、結果として特定のタンパク質が作られなくなるのです。

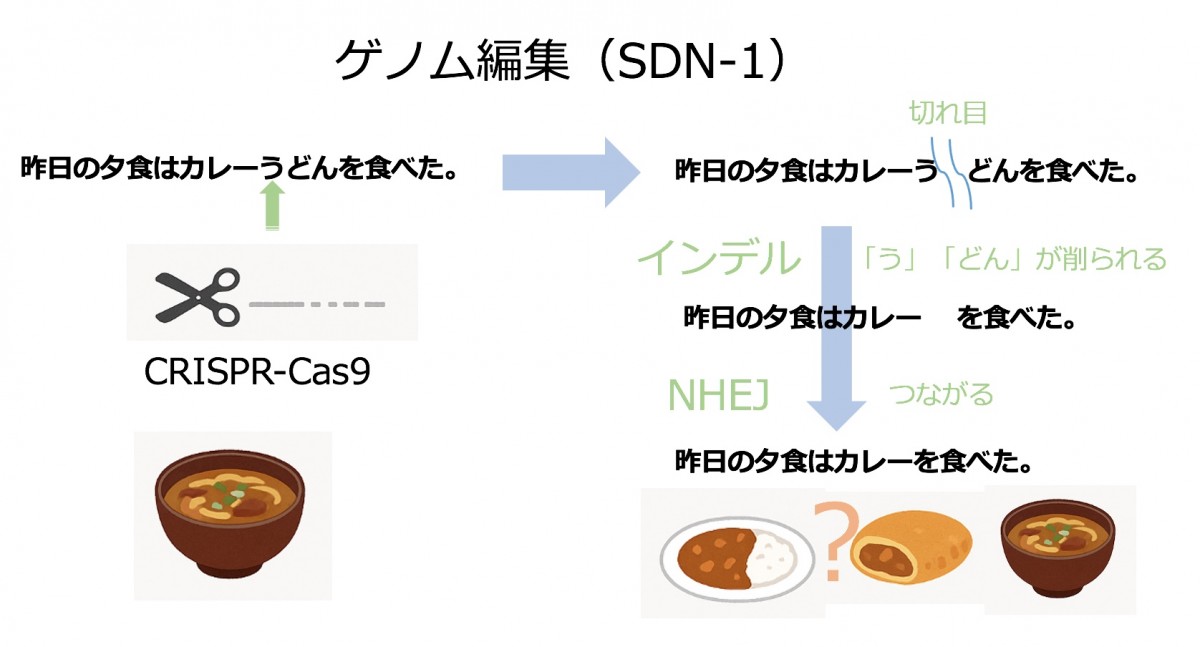

SDN-1によるゲノム編集を、文章の編集にたとえてみましょう。

たとえば、「昨日の夕食はカレーうどんを食べた。」という文章(タンパク質のアミノ酸配列)があるとします(下図)。ここでSDN-1は「うどん」の「う」の位置に相当するDNA配列を正確に見つけ、その直後を「DNAのはさみ」で切断します。その後、細胞が自ら行う修復の過程で、しばしば文字が消えたり追加されたりします。これが「インデル」という変異です。

インデルが起きると、たとえば「う」と「どん」がまとめて消えてしまい、「昨日の夕食はカレーを食べた。」という文章(タンパク質のアミノ酸配列)に変わります。意味は伝わりますが、具体性が失われて「カレーライスなのか、カレーパンなのか、あるいはカレーそばなのか」と解釈がぶれてしまいます。これは、生物学的にはタンパク質の機能が部分的または完全に失われる状況に対応します。

ここで注目したいのは、削除されるDNAの塩基数が「3の倍数であるかどうか」です。DNAは3塩基ごとに1つのアミノ酸に翻訳されるため、3塩基(またはその倍数)の削除であれば、文章の文法は崩れません。「昨日の夕食はカレーを食べた。」のように、情報は多少削られても全体の意味は保たれることもあります。タンパク質の場合も同様で、削除されたアミノ酸の場所や役割によって、機能が保たれる場合もあれば失われる場合もあり、影響はケースごとに異なります。

もし1塩基、2塩基、4塩基、5塩基といった「3の倍数ではない」数が欠けると、読み枠がずれてしまいます。この現象を「フレームシフト変異」と呼びます。文章のたとえで言えば、「昨日の夕食はカレー走る。」のように、以降が意味不明になってしまうのです。文末の「。」は終止コドンという3文字に相当し、このような配列はランダムに存在するので、そこで読み枠が止まってしまいます。こういう変異では作られるタンパク質が機能を失う可能性が極めて高くなります。

SDN-1編集の正確さと透明性

大切なのは、「DNAのはさみ」であるSDN-1が「うどん」の「う」というように、「どの遺伝子のどの場所を編集するか」を事前に正確に指定していることです。そこに自然な修復プロセスを介入させ、あえて小さな変化を起こさせます。これにより、例えば植物の酵素を不活性化し、苦味成分を減らしたり、病害抵抗性を高めたりすることが可能です。結果として、農業生産性や食品の品質向上に直結します。

もちろん、変異でフレームがずれると新しいアミノ酸配列ができてしまい(「昨日の夕食はカレー走る。」の「走る」の部分)、それがアレルゲンとなる可能性は存在します。これは、SDN-1でも自然に生じる変異でも同じことが起こる可能性があります。

しかし、SDN-1の強みは編集するDNA配列の特異性、つまりどこを切るのか、正確に制御できることです。既知のアレルゲン遺伝子を標的にし、それを除去することも、そもそもアレルゲンとなるタンパク質を生成しないように設計することもできます。つまり、アレルギー低減食品の開発にも応用できるのです。

実用化の段階では、導入した変異の場所と内容をDNA配列解析で詳細に確認します。どの塩基がどのように変化したかを1塩基単位で調べます。つまり、「昨日の夕食はカレーを食べた。」という文章が、どのような文章になったのか、わかるわけです。

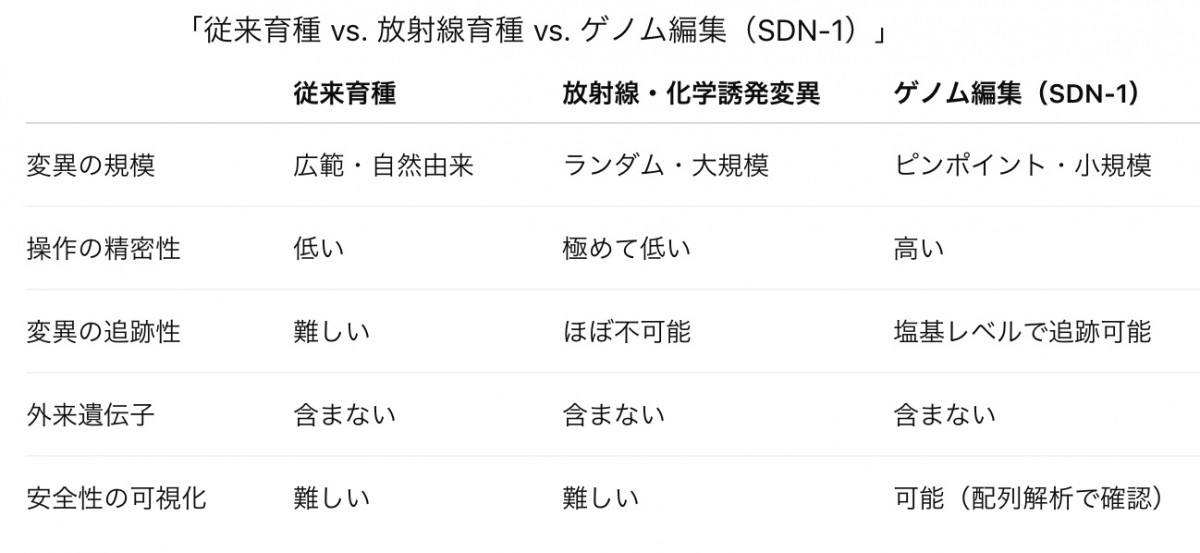

これは、従来の突然変異育種にはなかった透明性です。かつては放射線や化学物質を使ってランダムに変異を起こし、望ましい形質を持つ個体だけを選抜していました。しかし、実際にどの遺伝子がどのように変化したのかは「ブラックボックス」のままでした。最近になって技術の進歩により、品種が成立する過程でどんな変化が起きたのかを比較的容易に調べられるようになりましたが、以前は変化の内容が不明なまま、そのまま品種として食用にされていたのです。

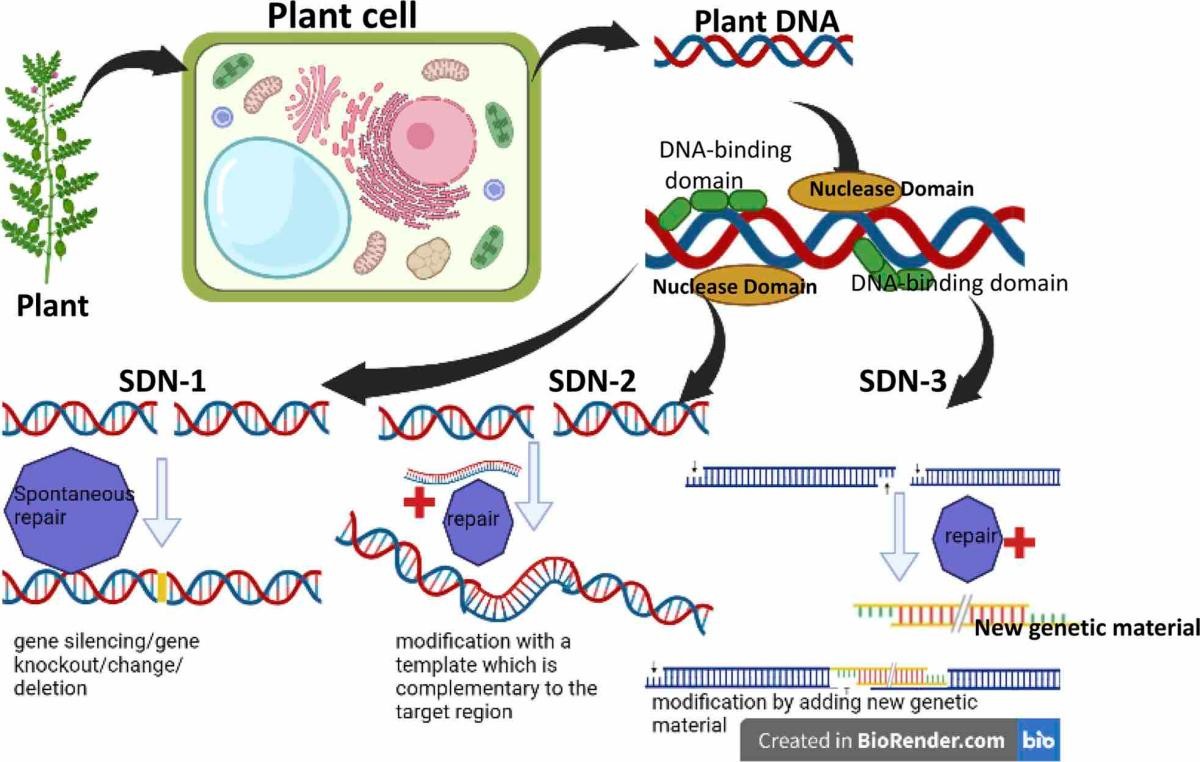

外来遺伝子や人工DNA配列を一切導入しないSDN-1ゲノム編集:SDN-2やSDN-3と何が違う?

もう一つ、ここで強調したいのは、SDN-1では外来遺伝子や人工DNA配列を一切導入しない点です。生物が元々持っている遺伝子配列の一部を変化させるだけで、結果として得られるDNA配列は自然界の突然変異と区別できません。科学的にも、この違いを識別することは不可能です。

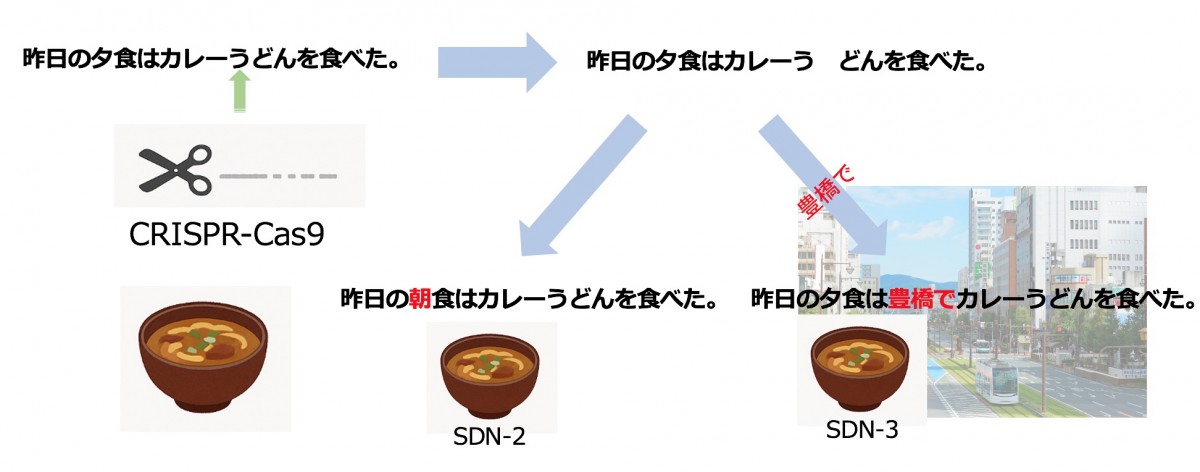

一方で、SDN-2やSDN-3は、SDN-1とは異なります。SDN-2は「文字の置き換え」に相当し、SDN-3は「新しい語句や文章の挿入」にあたります。

文章「昨日の夕食はカレーうどんを食べた。」を例にとると、SDN-2では「昨日の朝食はカレーうどんを食べた。」「昨日の夕食はカレーライスを食べた。」のように、一部の文字や単語を置き換えるイメージです。

SDN-3では「昨日の夕食は豊橋でカレーうどんを食べた。」「昨日の夕食は北海道の夕張でメロンとカレーそばを食べた。」のように、全く新しい言葉や長い情報を挿入するイメージになります。

現時点では、ゲノム編集食品の安全性といった場合、SDN-1のみが話題になっていますが、SDN-2やSDN-3を用いたゲノム編集食品も登場してくる可能性があります。

もちろん、SDN-3で作られた食品は外来遺伝子や新しい配列を導入するため、遺伝子組換え(GMO)として扱われます。SDN-3は、生物が本来持つ特定の遺伝子の位置に、狙った外来遺伝子を正確に挿入できる技術です。文章でたとえるなら、「昨日の夕食はカレーうどんを食べた。」という文の中に、「豊橋で」という語句を、「昨日の夕食は豊橋でカレーうどんを食べた。」と意味の通る位置にきちんと挿入するようなものです。

これに対して従来のGMOでは、「豊橋で」という語句を、全く関係のない文章の不自然な場所に挿入することしかできなかったのです。たとえば、「ニューヨークでミュージカ豊橋でルを見た。」という意味不明になってしまうのが従来のGMOなのです。方法によっては「ニューヨークでミュージカ豊橋で豊橋で豊橋で豊橋で豊橋でルを見た」といった具合に、同じ語句が繰り返し挿入されることもありました。その結果、元の文章が壊れてしまう場合もあり、遺伝子サイレンシングなどと呼ばれる現象で挿入した遺伝子がうまく機能するかどうかも運任せでした。こうした限界を克服し、狙った場所に正確に遺伝子を挿入できるSDN-3は、従来のGMOより制御性が高い重要な技術なのです。

なお、規制の区分は、国や地域で異なり、EUではSDN-1とSDN-2が「NGT1(new genomic techniques-1)」、SDN-3が「NGT2」と呼ばれています。つまり、文字を書き換えるSDN-2については、GMOなのか、そうでないのか、というのはケース・バイ・ケースでしょう。

つまり、同じ「ゲノム編集」という言葉でも、やり方や内容によって扱いは変わるのです。だからこそ、混乱を避けるためにSDN-1といった難しそうな用語を使って説明する必要があるのです。将来、SDN-3によるゲノム編集食品が出てきた場合、同じ「ゲノム編集食品」という呼び名でも分類が違うため、誤解が生じかねません。したがって、ゲノム編集食品やGMOを論じる際に、こうした点への配慮が欠けている解説は、信頼性に乏しいといえるでしょう。

SDN-1編集と従来育種との違い

以上まとめると、SDN-1によるゲノム編集食品は、従来の突然変異育種よりも、むしろ科学的に高い安全性が担保された手法だと言えるでしょう。

従来の方法では、放射線や化学薬品を使って何万ものランダム変異を起こし、その中から偶然よい性質を持つ個体を探すしかありませんでした。もっと簡単に言うと、昔ながらの突然変異育種は、どんな変化が起きるか分からない、運任せのようなものです。変異の全体像はわからず、どの遺伝子に何が起きたかも長らくブラックボックスでした。

一方、ゲノム編集では、「どこを狙って変えたのか」が計画的で明確であり、変異後のDNA配列を調べることで、その結果を1塩基単位で確認できます。つまり、変化の中身が完全に把握できるのです。現在では、生物ゲノムの全塩基配列を調べることも安価ですので、意図しない場所に変異(オフターゲット変異)が入っていないかも検証でき、科学的な裏付けをもって「この食品はこういう理由で安全です」と説明できます。

まとめ

SDN-1は、偶然に頼る従来の方法よりも、目的性・精密性・追跡可能性のいずれの面においても優れた手法だといえます。このように、SDN-1は「自然の変異プロセスを模倣しながら、それを制御可能にした技術」です。そして、その制御性こそが、科学的安全性の根拠となっています。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら