【論点#8】国際的な評価と制度の整合性が大切✉️20✉️

ゲノム編集食品、とくにSDN-1型の品種について、国内外でどのように評価され、どのような制度の下で運用されているのかは、消費者や企業にとって非常に重要なテーマです。

SDN-1は、特定の遺伝子を狙ってごく微細な変化を導入する技術であり、その変化は自然界で発生する突然変異や従来の交配育種でも起こり得るレベルに収まっています。変異の場所や内容も分子レベルで正確に把握できるため、多くの専門家は、SDN-1による品種を新たなリスクとして特別に扱う必要はないと考えています。この点は、科学的知見に基づく評価として国際的におおむね一致しているといえます。

【論点#7】で説明したように、日本では2019年、SDN-1で作られた品種について、安全性審査の対象外としつつ、事業者が事前に国に届け出る「届け出制」が導入されました。

農林水産省は農業生産や流通に関わる側面を、厚生労働省は食品としての安全性や表示の面をそれぞれ所管しており、届け出内容や評価情報は公表されています。この公表制度により、一般の消費者や関係者が情報にアクセスできる環境が整えられ、透明性が確保されています。つまり、規制緩和を行いながらも、社会的信頼を維持する仕組みが同時に構築されているといえます。

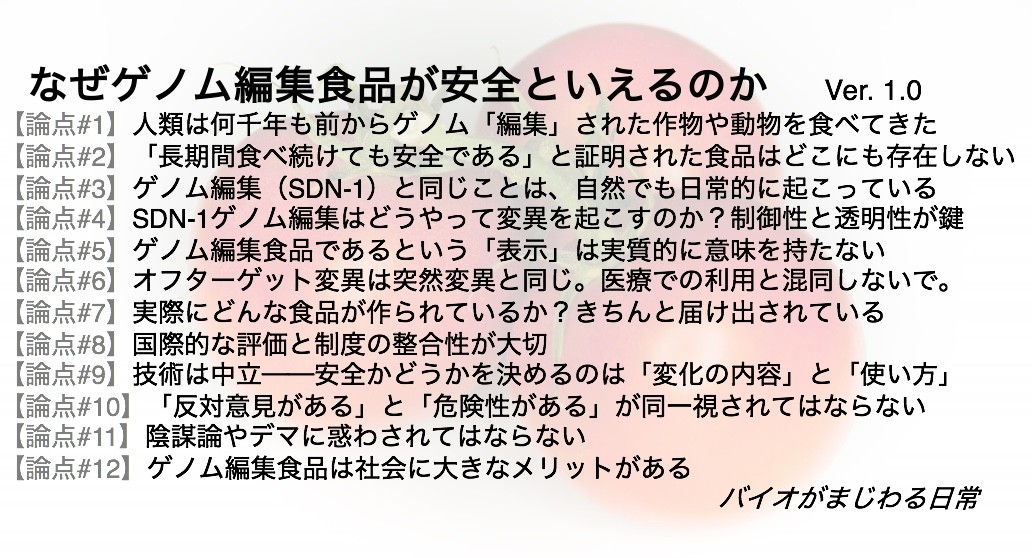

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

海外の状況

海外でもSDN-1型ゲノム編集食品は実用化が着実に進んでいます。

とくに米国はこの分野での商業化が早く、農務省(USDA)は2018年に(SDN-1型のように)外来DNAを含まない改変は、従来の品種改良と本質的に同等との見解を示し、多くの場合で追加の規制や安全性審査を免除する方針を採っています。これにより企業や大学が開発した製品が迅速に市場投入される土壌が整いました。実際に、【論点#7】でも説明したように米国ではCalyxt社のゲノム編集大豆を原料とする高オレイン酸大豆油などが流通しています。

米国ではゲノム編集動物は依然として「新規動物用医薬品」として承認されますが、米国食品医薬品局(FDA)は2025年1月、リスクに基づいた評価プロセスを明確化するガイダンス(GFI #187B)を導入し、承認プロセスをより予測可能なものにしています。ジーナス社のゲノム編集ブタの承認はこの新しい評価に基づいています。

EUでは、2018年7月に欧州司法裁判所がゲノム編集技術を従来の遺伝子組み換え(GMO)と同様に規制すべきだとする判決を下しました。しかし、2023年7月5日には欧州委員会が大きな方針転換を発表し、新遺伝子技術(NGT)をカテゴリー1と2に分類する案を示しました。特に、従来の品種改良でも起こりうる小規模な変異で、外来遺伝子が残らない場合をカテゴリー1とし、GMOのような規制対象から外すことが提案されています。

この転換の背景には、気候変動や害虫・病害への耐性を備え、より少ない肥料で栽培できる作物の研究と利用を加速させたいという科学者や農業関係者の強い要望や英国の動向(下記)などがあります。提案は多くの科学技術者や欧州最大の農業協同組合・農業生産者団体COPA-COGECAから歓迎されました。

現在、この提案はEU議会と加盟国で審議中ですが、ドイツやフランスなど環境や消費者保護を重視する国々が慎重な姿勢を示しており、2025年9月時点では最終合意に至っていません。それでも、この動向は国際的な農産物流通や技術開発だけでなく、EU域内の農業戦略にも大きな影響を及ぼすと考えられます。日本では、EUの規制を引き合いに出してゲノム編集食品に慎重な立場を取る意見が一部に見られます。しかし、こうしたEUの現状を正しく理解すれば、規制の枠組みはむしろ緩和へと明確に向かっていることがわかります。

一方、英国はEU離脱後、ゲノム編集食品の規制緩和に積極的に動いています。2021年にその方針を明確に打ち出し、2022年5月には「遺伝子工学(精密育種)法案」(Genetic Technology (Precision Breeding) Act)を議会に提出しました。この法案により、研究開発段階での規制は大幅に緩和されました。代表的な成果として、John Innes Centreがゲノム編集を用いてビタミンDを豊富に含むトマトを開発し、野外栽培実験を開始しています。

カナダでは、2022年5月に保健省がガイドラインを改訂し、新規食品の定義を見直しました。これにより、SDN-1型のゲノム編集作物は基本的に規制対象外とされ、研究や開発の促進に道が開かれています。

オーストラリアでは、遺伝子技術規制官(GTR)が環境安全性を審査し、食品に関してはオーストラリア・ニュージーランド食品規制庁(FSANZ)が方針を検討中ですが、現時点では明確な規制方針はまだ確定していません。

中国では2024年に歴史的な動きがありました。ゲノム編集技術を用いて開発されたコメ、小麦、大豆、トウモロコシの5品種について、国内での栽培が正式に認可されたのです。これは中国におけるゲノム編集作物の初めての商業化承認であり、食料安全保障を強化するための大きな一歩と位置づけられています。中国はこれを機に、バイオテクノロジーの積極的な活用を進める姿勢をさらに鮮明にしており、GMOの商業栽培についても本格化させています。近年、この分野に関連する中国発の科学論文が数多く発表されていることからも、同国が農業分野でゲノム編集技術を活用する世界的な中心地となるのは間違いないでしょう。

2023年4月、英国の農業バイオテクノロジー企業Tropicが開発した褐変を抑えたゲノム編集バナナが、フィリピン農務省植物産業局によって非GMOと認定されました。 このバナナは、フィリピンでゲノム編集に関する規制プロセスを初めて正式に通過したものです。

こうした海外の事例を見れば、ゲノム編集はもはや研究室だけの技術ではなく、実際に私たちの食卓に届く製品として着実に定着しつつあることがわかります。日本でゲノム編集食品が市販されていることは、日本がバイオ分野で先進的な取り組みを進めるトップランナーであることを示しているのです。

各国の制度や評価基準の整合性が重要

こうした国際的な状況を踏まえると、農産物や食品は国内市場にとどまらず国際的に流通するものであるため、各国の制度や評価基準の整合性が極めて重要です。規制や評価方針が国ごとに大きく異なれば、輸出入における貿易障壁が生じるだけでなく、企業の開発コストの増加や技術導入の遅れといった影響も避けられません。逆に、主要国間で制度の調和が進めば、科学的根拠に基づく安全性評価と国際競争力の確保、さらには消費者の信頼を両立させることが可能になります。

日本において導入されている届け出制は、この国際的な整合性を意識した制度設計といえます。届け出の内容が公開されることで、国内外の関係者が透明性のある情報にアクセスできる点は、貿易や技術協力の面で信頼を得る上でも重要です。さらに、制度の存在そのものが国内の消費者に安心感を与え、科学的評価に基づいた透明性の確保は、理解と社会的受容を促すうえで不可欠です。

とりわけ重要なのは、ゲノム編集に関する政策は一国だけで完結しないという点です。農産物や食品は国境を越えて取引されるため、主要な輸出入先や国際市場での評価を無視することはできません。たとえば、特定の国のみが表示を義務化した場合、それが非関税障壁となるおそれもあります。

SDN-1型ゲノム編集作物の開発や流通を進めるには、国際的な評価や制度との整合性を踏まえつつ、科学的根拠に基づいた規制と情報公開の仕組みを構築することが、今後ますます重要になるでしょう。

結局のところ、SDN-1型ゲノム編集食品は、その科学的性質から従来の品種改良と本質的に変わらないものであり、国際的な評価もおおむね一致しています。しかし、制度設計や評価方法は国ごとに異なるため、国内外での整合性をどのように確保するかが課題です。透明性を維持しつつ、消費者や企業が安心して技術を活用できる環境を整えることは、持続可能な農業や食料安全保障の観点からも欠かせません。

GMO作物と同様に、国際社会における制度の整合性と科学的評価の両立は、ゲノム編集技術が次の段階へ進むための鍵となるのです。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら