【論点#2】「長期間食べ続けても安全である」と証明された食品はどこにも存在しない✉️7✉️

トマト、じゃがいも、米、パン――これらは、世界中の食卓にごく自然に並ぶ食材です。日本の家庭でも、朝食にパンを焼き、昼にパスタを茹で、夜はカレーにじゃがいもを入れるといった日常が当たり前になっています。何世代にもわたって食べられてきた食品であり、多くの人が「長期間食べ続けても安全」と信じています。

しかし、冷静に考えてみましょう。その「安全」という言葉は、科学的に証明されているのでしょうか。

実は、驚くべきことに「長期間食べ続けても安全だ」と厳密な科学的手順で証明された食品は、ひとつとして存在しません。

この事実は、少し意外に感じられるかもしれません。なぜなら、私たちは「昔から食べられてきた食品=安全」という直感を持っているからです。

ChatGPT

科学的に「長期安全性」を証明することの難しさ

そもそも、食品の安全性を「長期的に」証明することは、極めて困難です。例えば、100年間食べ続けた場合の影響を調べるには、100年間の追跡研究が必要になります。しかも、その間に生活習慣、医療環境、環境汚染、他の食品の摂取パターンなど、あらゆる変数をコントロールしなければなりません。現実的に、それは不可能です。

食品安全の科学では、実験動物を使った試験や疫学研究が行われますが、これらもあくまで「推定」や「確率的評価」に基づくもので、未来の全ての条件での安全性を保証するものではありません。ヒトと動物は違うので、動物実験だけでは証明になりません。

たとえば、国際がん研究機関(IARC)は、食品や化学物質に対して発がん性の可能性を分類します。ここには「コーヒー」「加工肉」など、長く食されてきたものも含まれます。「非常に熱い飲み物(65℃以上)」もヒトに対しておそらく発がん性があるとされています。分類されること自体は危険宣告ではなく、「一定の条件下では発がん性の可能性がある」という科学的証拠がある、という意味です。

自然食品に潜む「リスクの種」

「自然だから安全」というイメージは、しばしば誤解を生みます。自然界の食品にも、人体に有害となる成分が含まれることは珍しくありません。

例えば、じゃがいもは象徴的な例です。芽や皮の緑色部分には、ソラニンやチャコニンと呼ばれる天然のアルカロイドが含まれます。これらは苦味の原因でもあり、過剰摂取すると吐き気、下痢、頭痛などを引き起こす可能性があります。日本の食品安全委員会も、保存や調理の際には芽や緑化部分を除くよう注意を呼びかけています。

ワラビにはプタキロサイドという化合物が含まれており、これは動物実験で発がん性が示されています。

保存状態の悪いサバやイワシで生じるヒスタミン中毒、あるいはフグの毒など、魚介類にも自然毒による危険が潜んでいます。さらに、コーヒーやお茶に含まれるカフェインも、過剰になると不眠や不整脈を招き、場合によっては急性中毒に至ることもあります。

私たちが日常的に口にしている食品の中にも、量や摂り方によっては健康被害をもたらす可能性のあるものがたくさん存在します。

こんがりと焼けたパンや肉には、アクリルアミドやヘテロサイクリックアミンといった物質が生成されます。これらは高温加熱の過程で生じ、動物実験では発がん性が報告されています。日常的に楽しむ人の多いアルコールは、摂取量が増えるほど口腔がんや肝臓がんなど複数のがんのリスクを押し上げ、肝疾患や依存症の要因ともなります。

もちろん、通常の食事で摂取される量は少ないため、直ちに健康被害が出るわけではありません。それでも「ゼロ」ではないという点が重要です。

厳密に管理されて作られた食品が安全

昨年、「紅麹(べにこうじ)」という発酵食品を使ったサプリメントを摂取した方々の間で、健康被害が報告された問題を憶えていらっしゃるでしょうか。この問題の原因は、紅麹を培養する過程で青カビが混入し、その結果、プベルル酸という有害な物質が生成されたことにあるとされています。

このように発酵過程では、意図しない微生物が混入し、有害な成分が生じてしまうリスクがあります。「天然」、つまり人の管理が行き届いていない状態では、そのリスクは常に存在するのです。そのため、安全性を確保するには、使用する微生物の種類や発酵の環境を厳密に管理した「人工的な発酵」プロセスが重要になります。このように管理された発酵で作られた食品の方が、健康への悪影響のリスクが少なく、安全性が高いのです。

また、人工的に合成された添加物の多くは、長年にわたる研究と厳格な安全性試験を経て使用が認められたものです。正しく使えば、むしろ非常に安全です。たとえば、食品の腐敗を防ぐために使われる保存料は、食中毒の予防という重要な役割を果たしています。これを「人工的だから」と避けてしまうと、逆に健康リスクが高まってしまうこともあります。

「科学的に管理された食品の方が安全性が高い」という事実は、「自然食品」を好む人にとって重要な警告です。「自然」という言葉は必ずしも安全を意味しません。

極端な例ですが、道端に落ちていた食べ物を洗わずに口にする人はいないでしょう。これは、「自然」の中にさまざまなリスクが潜んでいることを示しています。私たちは日常的に、見た目や衛生状態、調理方法などを基準にして、安全かどうかを判断しています。したがって、自然由来であっても、科学的根拠と適切な管理がなければ「安全」とみなすことはできないのです。

「種」を超える安全性の相対性

さらに興味深いのは、ある生物にとって安全な食品が、別の生物にとっては有害であるという事実です。

私たちヒトにとっては美味しく健康的なタマネギやニンニクも、犬や猫にとっては中毒を引き起こす原因となります。チョコレートに含まれるテオブロミン、アボカドのペルシン、ガムやキャンディに含まれるキシリトールも同様です。これらはヒトにとっては通常量で安全ですが、ペットに与えれば命を脅かすこともあります。

このことは、安全性が「種固有の生理」に依存しており、絶対的なものではないことを示しています。

言い換えれば、動物実験の結果がそのままヒトにおける安全性を保証するものではないのです。

安全は「ゼロリスク」ではなく「リスクが非常に小さい状態」

それでも、私たちは日々これらの食品を食べ続けています。なぜでしょうか。それは、「通常の摂取量では健康への影響は極めて小さい」と判断されているからです。言い換えれば、私たちはゼロリスクを求めているのではなく、「許容できるリスク」の範囲で生活しているのです。

これは食品だけの話ではありません。社会のあらゆる場面で同じことが起きています。

社会に埋め込まれた「受容されたリスク」

タバコの煙には健康被害があることが明確に示されており、交通機関には事故のリスクが伴います。飛行機も墜落の可能性を完全には否定できず、アルコールには肝疾患や依存症といった危険があります。さらに、犬や猫などのペットを飼うことも、人獣共通感染症やアレルギー、さらには噛まれたりするというリスクを含んでいます。

それでも私たちは、それらを一律に排除するのではなく、規制や利用方法を工夫することで社会に取り入れています。リスクが存在するからといって、タバコやお酒、車や列車、飛行機、さらにはペットの飼育がすべて禁止されるわけではないのです。

現代社会は、「リスクと利便性のバランス」を絶えず評価し、その結果として制度や生活のあり方を形づくっています。食品の安全性についても、この考え方はまったく同じです。安全性評価とは、「どこまでリスクを小さくできるか」「どの程度なら社会的に受け入れられるか」を見極める合意形成のプロセスであり、ゼロリスクを証明することではありません。

つまり、安全をめぐる議論の本質は、科学が提示する確率的なリスクを前提に、社会としてどのように折り合いをつけるかにあります。この点を見失うと、合理的なリスク管理の代わりに「ゼロリスク神話」が支配し、結果的に社会の選択肢や利益を狭めてしまうのです。

ゼロリスク神話が生む誤解と対立

この「確率的な安全性」という概念が十分に理解されないまま議論が進むと、「ゼロリスク神話」が生まれます。

たとえば、遺伝子組換え作物(GMO)やゲノム編集食品に対する反発の中には、「長期間食べても安全と証明されていないから危険」という論調があります。しかし、その基準を適用すれば、現存するあらゆる食品が同じ条件で「危険」になってしまいます。

科学的な安全性評価は、相対的・確率的な枠組みで行うしかありません。ゼロリスクを証明することは不可能であり、その不可能を前提にして社会的な判断を下すのが現実的なアプローチです。

ワクチンをめぐる議論は、その典型例です。メディアは副反応や被害事例といった「リスク」だけを強調するために、「危ない=ワクチン反対」という「ゼロリスク」を求める思考が生まれてしまいます。実際にはワクチン接種によって防がれる感染症や重症化リスクの低減という大きなメリットがあります。

未来の食品安全をどう考えるか

食品テクノロジーは急速に進化しています。培養肉、昆虫食、合成生物学で作ったタンパク質――これらは、従来の農業や畜産では供給できない資源を補う可能性を持っています。しかし、新しい技術ほど「長期的な安全性の証明」というハードルは高く見られてしまうのです。

食品をめぐる安全性の議論は、単なる健康の話ではなく、科学リテラシー、リスクコミュニケーション、そして社会の意思決定の在り方を映し出す鏡でもあります。

なお、ゲノム編集食品を含めて食品の安全性は、医薬品のようにヒトに与えて効果や副作用を直接調べるのではなく、「従来の食品と比べて本質的に違うところがあるかどうか」を確認するという方法で評価されます。

こうした確認を通じて、ゲノム編集食品が従来の食品と本質的に違わない、つまり「成分の安全性や体への影響が既存の食品と同じ範囲にある」と判断されれば、安全とみなされます。この考え方は、「実質的同等性(substantial equivalence)」と呼ばれていますが、この点については、次回の【論点#3】で説明したいと思います。

このように考えると、「長期間食べ続けても安全」と証明された食品が存在しないという事実は、決して不安を煽る材料ではありません。むしろ、それは「完全な安全は存在しない」という現実を前提に、どうやって食と生活を豊かにしていくかという、人類の知恵の出発点なのです。

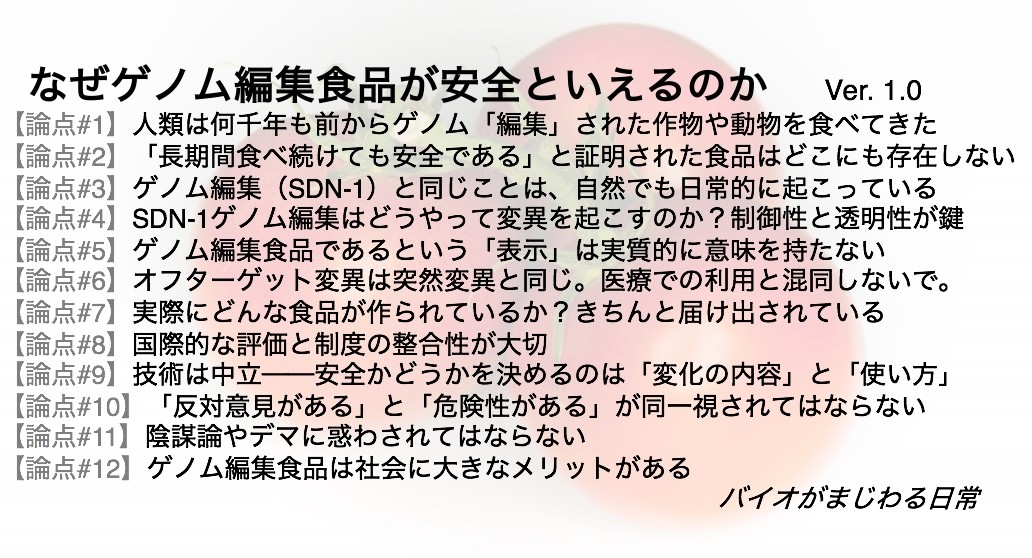

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら