【論点#5】ゲノム編集食品であるという「表示」は実質的に意味を持たない✉️14✉️

ゲノム編集食品の表示をめぐる議論では、しばしば「消費者のために表示すべきだ」という主張が聞かれます。こうした声の背景には、技術そのものへの不安や、知らないうちに新しい方法で作られた食品を口にしたくないという心理があります。しかし、科学的な観点から考えると、その表示が本当に消費者に有益な情報を提供しているのかは極めて疑わしいといえます。

その理由はシンプルで、「その変異が自然に生じたものなのか、SDN-1のようなゲノム編集によって導入されたものなのか」をDNA配列という情報から区別することができないからです。

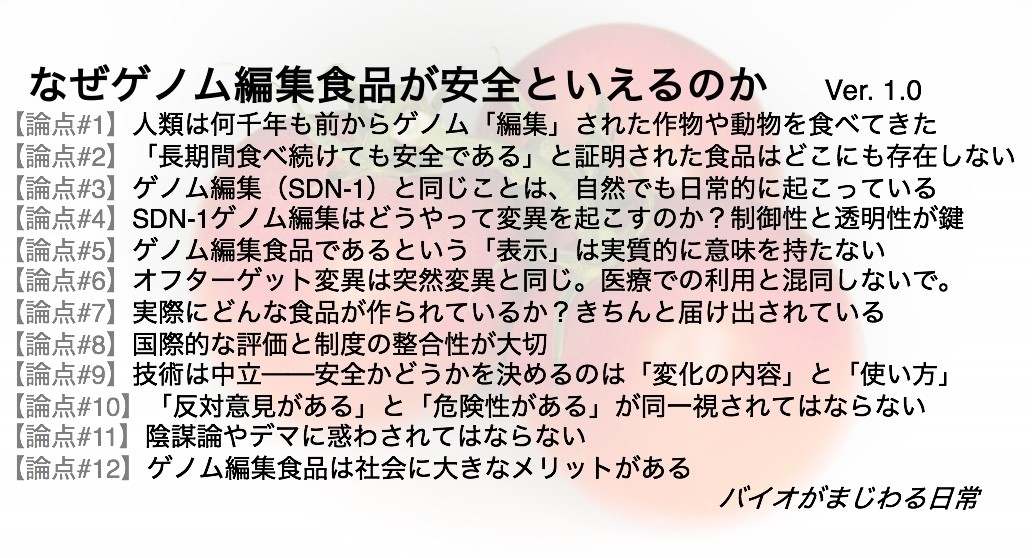

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

また、今回の「【論点#5】ゲノム編集食品であるという「表示」は実質的に意味を持たない」についてのYouTube動画(約15分)もあります。

浜辺の砂浜の足跡は誰のもの?

自然の変異でもゲノム編集による変異でも、たとえば「昨日の夕食はカレーうどんを食べた。」が「昨日の夕食はカレーを食べた。」になるのです。自然変異でできた「昨日の夕食はカレーを食べた。」も、ゲノム編集でできた「昨日の夕食はカレーを食べた。」も、文章としてはまったく同じです。

この状況は、別の例で考えるとさらに理解しやすくなります。たとえば浜辺の砂浜に残った足跡を見たとします。その足跡が観光客によって残されたものなのか、それとも地元の漁師によって残されたものなのかを、足跡の形や大きさだけから判断することはできません。足跡の由来を明らかにするには、現場で本人を目撃するか、あるいは聞き取り調査などで確認するしかないのです。

ゲノム編集食品の場合も同じで、DNA配列そのものから「これはSDN-1による変異です」と断定することはできません。表示だけでその事実を保証することもできません。スーパーマーケットに並ぶ農産物のDNAを調べても、それがゲノム編集によるものなのか、自然に生じた変異なのかを区別することはできないのです。

極端な話、SDN-1で作られた品種を「自然変異によるもの」「ゲノム編集ではありません」として市場に出すことも可能ですし、逆に自然に発生した変異品種を「ゲノム編集で作られた」と表示することも可能です。

つまり、「その変異がどのように生じたか」という経緯は、DNA配列という分子レベルの科学的証拠から直接読み取れるものではありません。それを特定できるのは、研究者や企業による申告や開発過程の記録、さらに流通のトレーサビリティといった、科学以外の社会的な仕組みに依存しているのです。

表示の影響は感情と印象で、誤解や差別を招く

見た目では区別できない観光客の足跡と漁師の足跡。どちらが誰のものかを印で示すには、実際の聞き取りや確認作業が必要です。

同じように、現実に「ゲノム編集食品です」と表示されていても、それだけでは科学的に確かな情報を消費者に伝える手段にはなりません。表示の有無が消費者の選択に影響を与えるのは、科学的な情報ではなく、感情や印象のレベルになってしまうのです。

つまり、「ゲノム編集」というラベルが付くだけで、科学的な安全性と関係なく「避けるべきもの」と受け止められてしまう可能性があります。これが消費者の不安を過剰に煽り、科学的根拠のない誤解や差別につながるリスクをはらんでいるのです。

こうした現象は、かつて放射能汚染があった地域の農産物にも見られました。現在では放射線レベルが科学的に問題ないと確認されていても、地域名が表示されるだけで「買うのをためらう」と感じる消費者は少なくありません。

ゲノム編集食品の表示もまた、客観的な科学的安全性を保証するのではなく、誤解や偏見を助長してしまう可能性があることを意識する必要があります。

科学リテラシーという課題

さらに問題を複雑にしているのは、「ゲノム編集とは何か」を正しく理解している人が少ないことです。多くの消費者は、ゲノム編集を「遺伝子を自由に書き換える危険な技術」と誤解しています。そのため、単に表示があるだけで短絡的に「危険だから表示されているのだ」という印象を抱く人が少なくありません。

つまり、表示を義務化した場合、消費者がそれを正しく理解できなければ意味がないということです。消費者がゲノム編集の科学的背景や育種過程を理解していなければ、表示は心理的印象の喚起に過ぎません。表示が「知識」として機能するためには、科学的理解と教育が欠かせません。しかし現状では、その理解度は極めて低く、ラベルが不安を煽るリスクの方が大きいのです。

たとえば、レストランのメニューに「H₂O」「NaCl」と大きく書かれていたら、多くの人は化学式に馴染みがないため「危険な物質ではないか」と感じてしまうでしょう。しかし実際には、それは単なる水や食塩です。普通に「水」「塩」と書かれていれば不安を抱くことはなかったのに、表記の仕方ひとつで「化学物質=危険」という先入観が働いてしまうのです。

交通標識も同様です。「止まれ」と表示されている標識を、運転者が「徐行」と誤解したら大きな事故につながります。表示が有効に機能するためには、それを正しく理解できることが前提条件なのです。

とりわけ「表示が必要だ」と強く主張する一部の層にこそ、深刻な科学リテラシーの不足が見られます。極端な場合、表示が陰謀論や誤情報と結びつき、特定の商品のネガティブキャンペーンに利用される危険性すら否定できません。

アレルギー表示との比較

食品表示には、卵や乳、小麦といったアレルギーを引き起こす可能性のある原材料が含まれているかどうかが記されています。これは、アレルギーをもつ人にとって命に関わるリスクを避けるために欠かせない情報であり、日常生活の安全に直結しています。

一方で、ゲノム編集に関する表示は性格が異なります。ゲノム編集によって生まれた作物や食品は、科学的に安全性が評価されており、健康に直接的なリスクをもたらすものではありません。そのため、アレルギー表示のように「生命を守るために絶対に必要な情報」とは位置づけられません。

むしろ、ゲノム編集に関する表示は、価値観や考え方の違いによって「知りたい」と思う人がいる一方で、多くの消費者にとっては意味を持たないかもしれません。したがって、リスク回避に直結するアレルギー表示と同列に扱うことはできないのです。

社会的な影響と国際的な視点

表示義務化には別の社会的影響も考慮する必要があります。表示によって消費者が選択を誤ったり、科学的に安全な食品であるのに市場で不利になる可能性があります。その場合、企業側にとって、SDN-1を利用した安全な品種の開発コストが、消費者の誤解によって回収できなくなるリスクがあります。これでは、科学的に価値のある技術の普及を阻害する逆効果になりかねません。

さらに国際的な視点も重要です。米国やカナダでは、外来遺伝子を導入していないSDN-1品種はGMO規制の対象外とされ、通常の新品種と同様に流通しています。EUでは表示義務の解釈や運用は国ごとに異なりますが、一部緩和の動きが進んでいます(【論点#8】で説明します)。もし特定の国だけで表示が義務化されれば、非関税障壁になる可能性もあります。

このように、国際基準が統一されていない状況では、消費者表示の意味や影響は一層複雑になります。とくに日本のように多くの食品を輸入に依存する国では、国際的な調和の視点が欠かせません。

まとめ

以上を整理すると、SDN-1ゲノム編集によるゲノム編集食品の表示は、実質的な意味や信頼性を消費者に提供する手段とはなりません。DNA配列だけでは自然変異と区別できず、表示があるからといって科学的な安全性とは無関係です。逆に、表示によって不必要な不安、誤解、差別が生まれ、消費者心理や市場に悪影響を及ぼす可能性があることが懸念されます。

重要なのは、表示の義務化に頼るのではなく、消費者への科学的理解の普及と教育、透明性の高い情報提供を通じて、誤解や偏見を減らすことです。科学的根拠に基づく議論と教育こそが、ゲノム編集食品の社会的受容を実現する鍵となります。

⭕全体の論点の概要は、【やさしいまとめ】、こちらの動画(約15分)、またはNewsPicksの記事をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら