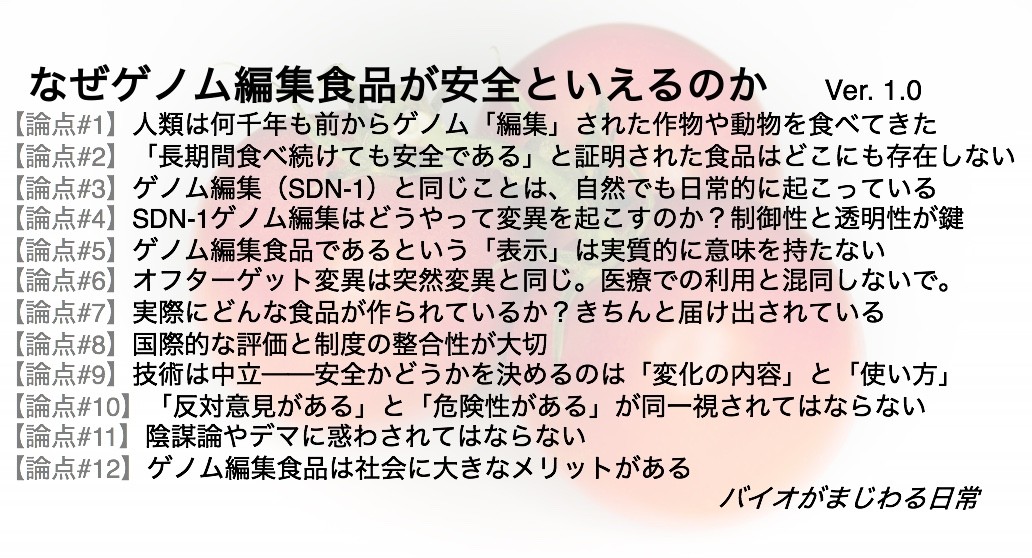

【論点#9】技術は中立──安全かどうかを決めるのは「変化の内容」と「使い方」✉️22✉️

ゲノム編集技術に対する議論の中で、しばしば見受けられるのが「この技術は危険だ」「人工的だから不安」という感情的な反応です。今回の【論点#9】、そして【論点#10】【論点#11】では、このような反応の背景について議論してみたいと思います。

まず、忘れてはならないのは、ゲノム編集は、技術そのものが魔法でも危険な道具でもなく、ナイフや人工知能と同じように、使い方によって有益にも有害にもなるということです。つまり、技術そのものは「中立」であるというとてもシンプルな事実です。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

技術や道具は善でも悪でもない

たとえば、庭に植えた木が伸びすぎて、庭に深い日陰をつくってしまったとします。そのとき、私たちは剪定バサミを手に取り、枝を切りそろえようと考えます。

ここで大切なのは、剪定バサミという道具自体が善いか悪いかではありません。評価されるべきなのは、「どの枝を切るのか」という行為とその結果です。剪定バサミを使うべきか、それとも風で自然に枝が折れたり、葉が散るのを待つべきかといった議論は、本質を外れています。

DNAを切るハサミにたとえられるゲノム編集も、これと同じです。重要なのは、どのような目的で、どの部分を編集し、その結果としてどのような変化がもたらされるのか、という点なのです。

ゲノム編集の道具や手法には善悪の判断は存在せず、評価すべきなのはあくまで「どの遺伝子がどのように変化したか」、そして「その変化が科学的に評価可能かどうか」のみです。

つまり、重要なのは技術そのものではなく、その結果(塩基配列の変化)と使い方(食べるのか、医療に利用するのか、など)です。単に「人間が手を加えた」という理由だけで危険あるいは非倫理的と決めつけるのは根拠に乏しく、感情的な判断に過ぎません。評価されるべきは「ゲノム編集を行ったこと」ではなく、その適用による「結果」なのです。

ゲノム編集の代表的な手法であるSDN-1は、DNAの特定の部位に小さな変異を導入する技術です。この技術の特徴は、変化が生じる位置と内容を正確に制御できる点にあります。導入される変異はわずか数塩基から数十塩基程度の微細なものであり、自然界で起こる突然変異や従来の交配育種で生じる変化の範囲と変わりません。

さらに重要なのは、SDN-1によって生じた変化は分子レベルで追跡可能であり、配列情報に基づいて第三者が容易に検証できるという点です。これは、偶然に頼る従来の育種法と比べ、むしろ安全性の確認や管理の精度が高いことを意味しています。変化の内容や位置を明確に把握できることは、食品安全の観点からもきわめて大きな利点です。

【論点#1】で説明したように、私たちが日常的に口にしている作物も、元をたどれば自然界に存在していた野生種です。トマトやジャガイモ、米、小麦などは、数千年にわたり人間が選択と交配を繰り返すことで改良されてきました。その過程では、自然発生的な突然変異や人為的な品種改良によって、元の野生種とは異なる性質を持つ現代の作物が誕生しています。

つまり、ゲノム編集は育種の長い歴史の延長線上にある技術であり、異質な存在ではありません。違いがあるとすれば、変化が「どこで、どのように」起こるかを精密に制御し、科学的に評価可能である点です。この制御性と透明性は、従来の育種にはなかった大きな強みであり、安全性を科学的に保証する基盤となっています。したがって、議論の焦点は「自然か不自然か」といった印象やラベルではなく、変化の内容と、それが使用目的に対して科学的に評価可能かという点に置かれるべきです。

結果と使い方が価値とリスクを決める

ゲノム編集は、スマートフォンやコンピュータと同じように、使い方次第で社会に大きな利益をもたらす一方、慎重な管理を怠ればリスクにもなり得る技術です。

それは火や自動車、包丁のような道具と同じで、価値を決めるのは道具そのものではなく、どの遺伝子をどのように変え、その結果をどのように評価するかにあります。

ゲノム編集の応用範囲は農業や食品だけにとどまりません。医療や環境分野など、幅広い分野で利用可能です。しかし、ここでも重要なのは技術そのものの性質ではなく、「どの遺伝子を、どのように変化させ、どのような影響をもたらすか」です。医療分野での応用では、オフターゲット変異が重大な影響を及ぼす可能性があるため、精密な検証と高い安全性が求められます。一方、食品の場合は、変異のあるDNAを摂取したとしても消化過程で分解され、人体の遺伝情報に取り込まれることはありません。

これからの食の未来や農業の発展を形づくるのは、技術そのものではなく、社会がどのように理解し、評価し、選択していくかです。消費者、企業、行政、研究者が、それぞれ科学的根拠に基づく情報を共有し、透明性のある議論を行うことが、ゲノム編集を安全かつ有効に活用する鍵になります。技術が中立である以上、私たちが行う評価と意思決定こそが、実際のリスクや利益を決定づけるのです。

繰り返しますが、ゲノム編集における本当の課題は「技術そのものが安全か危険か」ではなく、「変化の内容をどう評価し、どう活用するか」にあります。SDN-1のような精密な手法は、変化の追跡と評価を容易にし、従来の育種に比べて安全性を高めています。その意味で、ゲノム編集技術は人類の選択肢を広げる道具であり、使いこなすための知識と科学的判断が不可欠です。感情や先入観ではなく、事実と科学に基づいて評価することが、技術の恩恵を最大化し、潜在的リスクを最小化する最善の方法だといえるでしょう。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら