ウマの遺伝子:「文明加速」のコードからデザイナーアニマルまで✉️59✉️

2026年は、丙午(ひのえうま)の年。日本の人口動向が気になるところです。さて、人類の歴史を振り返るとき、馬(ウマ)と人の関係ほど文明の加速を象徴する出来事は多くありません。それは単なる動物の飼育を超え、交通手段を与え、農耕を助け、戦争の様相を一変させた壮大なテクノロジー革命でした。もし馬がいなかったなら、文明の世界地図はまったく異なるものになっていたかもしれません。

しかし、この「文明の加速装置」は、長きにわたり一つの根本的な謎を残していました。荒々しい野生馬が、どうして人間に従順で、なおかつその体重を支えられる強靭さを持つ家畜へと、劇的に変貌を遂げたのか。その背景には、どのような遺伝子の仕組みが隠されていたのでしょうか。

これまでの研究で、現代の家畜馬の起源が、およそ4,200年前にウクライナの東側にあたるドン・ヴォルガ地域で出現したことはわかっていました。しかし、「なぜ」この新しい系統が爆発的に広がり、世界を席巻するほど、人に乗られることが可能になったのか、その生物学的な根拠は長らく不明のままだったのです。

遺伝子に刻まれた2段階の「選抜」プロセス

この謎に挑んだのが、フランス・トゥールーズ大学の研究チームでした。彼らの緻密な研究結果は、2025年8月25日付けのScience誌に発表され、家畜化のメカニズムに新たな視点を与えました。

研究チームは、数千年前の古代の馬の遺骸からDNAを抽出し、緻密な全ゲノム解析を行いました。彼らが注目したのは、毛色や体型、歩行、そして最も重要な「行動特性」に関連する266もの遺伝子マーカーです。古代のDNAタイムラインを遡ることで、人類が馬に対して行った「選択(セレクション)」の痕跡を特定しようとしたのです。

その結果、浮かび上がったのは、人類が意図的あるいは無意識に行った2段階の鮮やかな家畜化プロセスでした。

第1段階:おとなしい気質への選択

家畜化の初期段階で重要だったのは、ZFPM1という遺伝子でした。これは馬の気質や行動、特に攻撃性や恐怖心といった情動に関わる遺伝子です。研究者たちの解析は、人類が最初に選んだのが、速さや力強さといった身体能力ではなく、驚くべきことに「おとなしい気質」だったことを示しています。攻撃性の低い、つまり飼い慣らしやすく、人間に順応しやすい馬を選んで飼育すること。これが家畜化の揺るぎない第一歩でした。この選択は、人類が生活を共にする上で最も初期に求められた「安全」と「管理の容易さ」を追求した結果と言えるでしょう。

第2段階:乗りこなせる体への革命

しかし、馬を単なる家畜から「文明を加速させる乗り物」へと昇華させたのは、第2段階で起きた遺伝子の変異でした。決定打となったのが、GSDMCという遺伝子領域です。この領域は、馬の背骨や骨格の強靭さ、そして驚異的な運動能力に深く関わっています。

研究者たちは、このGSDMC遺伝子の機能を裏付けるために、この領域を改変したマウス実験を実施しました。その結果、遺伝子を操作されたマウスは、野生型と比較して、驚くほど強靭な骨格と、飛躍的に向上した歩行能力を示すことが確認されました。このマウスの劇的な変貌は、まさに野生馬が人類の体重を支え、長距離移動に耐えうる「乗りこなせる家畜馬」へと変わった過程を、細胞レベルで映し出していると研究者たちは結論づけています。

このGSDMC遺伝子の変異は、たった数世紀という驚くべき速さで、馬の集団全体に広まっていきました。これは、この変異が人類にとって、食料や労働力以上の「価値の源泉」となり、強力な選択圧として働いたことを物語っています。この変異が、約4,200年前に出現した現代の家畜馬の系統(DOM2系統)の成功に不可欠であり、馬を基盤とした機動性の台頭に貢献した、と研究チームは結論づけています。遺伝子の変異が、人類社会の構造そのものを変革させた、歴史的な瞬間です。

古代のZFPM1とGSDMCの物語は、人類が、動物の遺伝的特性を無意識に理解し、そして利用する力を古来より持っていたことを証明しています。馬の家畜化は、壮大な生物学的な出来事であると同時に、私たちの社会を変えた最初の「バイオテクノロジー」の始まりでもありました。

CRISPRを用いたサラブレッド

そして、21世紀の今、この馬と遺伝子の物語は、新たな、そしてよりセンセーショナルな局面を迎えています。

舞台は南米アルゼンチン。ブエノスアイレス近郊の緑豊かな牧草地には、ゲノム編集によって生まれた5頭の仔馬が暮らしています。見た目は普通の仔馬と変わりませんが、彼らは世界初の「CRISPRを用いたサラブレッド」なのです。

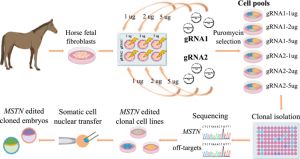

これらの仔馬は、伝説的なポロ馬「ポロ・プレサ(Polo Pureza)」のクローンとして生まれました。しかし、単なるクローンではありません。彼らの肉体に施されたのは、遺伝子編集技術CRISPR/Cas9による外科手術にも似た操作です。目的は、筋肉の成長を抑制するミオスタチン(myostatin)遺伝子をノックアウトし、爆発的な瞬発力を持たせること。まさに「究極のアスリート」をデザインすることを目指したものです。この野心的なプロジェクトを開発したのは、アルゼンチンのケイロン・バイオテック社です。

彼らのアプローチは、古代人が何千年かけて達成した「より乗りやすく」という進化を、一瞬にして「より速く、より強く」という究極のパフォーマンス向上へとジャンプさせたことを意味します。

一方、アメリカのEmbryo Corpは、クラゲ由来のGFP(緑色蛍光タンパク質)遺伝子を馬胚に正確に組み込むことに成功しました。「光る馬」の胚の作成は、技術の精度と再現性を示すマイルストーンであり、今後の応用へ向けた基盤技術の確立を意味します。対象は競走馬、乗馬、医療研究など、多岐にわたる可能性を見据えています。

伝統とテクノロジーの狭間で:ポロ界のジレンマ

この「デザイナー・ホース」の登場は、古くからの伝統を持つポロ界に巨大な波紋を広げています。

ポロ界の最高権威であるアルゼンチン・ポロ協会は、既にクローン馬の出場は認めています。これは、純粋に遺伝的に優れた個体を「複製」することへの容認です。しかし、ゲノム編集された馬の参戦は、断固として禁止しています。

2025年8月30日付けのロイターの記事は、このジレンマを鮮明に報じています。ゲノム編集馬の登場は、伝統とスポーツの公平性、そして何よりも巨額が動く経済システムの双方に波紋を広げているのです。

一部の伝統的なブリーダーたちは、「これはブリーダーという職業を、そして長年かけて築き上げた血統の価値を破壊する」と強く反発しています。彼らにとって、馬を育てることは血統の歴史を継承し、自然の摂理の中で最高の個体を選び出す芸術でした。しかし、科学は、その芸術を「設計図」という名の技術で置き換えようとしています。

一方で、「科学の進歩は止められない。より良い、より速い馬を生み出すことは、結局はスポーツ全体のレベルアップにつながる」として、テクノロジーの受け入れを促す声もあります。

ここに浮かび上がるのは、古代と現代をつなぐ、そして私たちの未来にも共通する根本的な問いです。

かつて人類は、ZFPM1を選び、「おとなしい馬」を作りました。次にGSDMCを選び、「乗りこなせる馬」を作りました。そしていま、アルゼンチンのブリーダーは、ゲノム編集技術で「より速い馬」「より強い馬」を「創造」しようとしています。その過程が、スポーツの本質、すなわち「フェアネス」と「自然な競争」を脅かさないか、という倫理的な危惧が、いま人類に突きつけられているのです。

デザイナーズ・アニマル

この問題が複雑なのは、科学技術の民主化が進んでいるからです。クローンも、そしてCRISPRも、かつては一部の国の研究機関でしか扱えなかった技術でしたが、現在では適切な資金さえあれば、ケイロン・バイオテックのような民間企業が商業ベースで利用できる時代になりました。

このテクノロジーの普及スピードに、規制や倫理、競技ルールの整備が追いつかず、各界で深刻な摩擦が生じています。馬と人との関係は、遺伝子技術を通じて、再び根本的に再定義されようとしているのです。

文明の歴史を振り返ると、馬の遺伝子は繰り返し「社会の加速装置」となってきました。古代のZFPM1とGSDMCの自然選択による変異は、人類を馬に乗せ、ユーラシア大陸の地図を塗り替えました。それは人類の移動能力を劇的に高め、情報伝達速度を加速させ、帝国や文明の隆盛を可能にしました。

そして現代、ミオスタチン遺伝子をゲノム編集された馬は、再び人間社会に極めて重大な問いを投げかけています。ゲノム編集技術がSF的な「デザイナーズ・アニマル」の領域へ現実的に接近していることを示しています。今後数年で、これらの技術が馬産業だけでなく、畜産、ペット産業、さらには生命科学全体に及ぼす影響は計り知れません。技術と倫理のバランスをどう取るか――その問いに向き合う時期はすでに到来しています。

馬の家畜化から4,200年。その遺伝子の旅路は、私たちがどこから来たのかを教えてくれると同時に、私たちがこれからどこへ向かおうとしているのかを、静かに問いかけているのです。

おまけ:新しいウマの遺伝子研究

ポニーの体サイズ選択と家畜化後の拡散史

2025年2月にAdvanced Science誌で発表された論文は、小型馬であるポニーに光を当て、家畜化後にどのような進化を遂げたのかをゲノムレベルで再構築しました。これまで家畜馬研究の中心は大型のDOM2系統でしたが、本研究は視点を転換し、アジアから欧州へと広がったポニーの遺伝的ネットワークに焦点を当てています。とくに、中国南部の在来ポニーと欧州の品種のあいだに認められる遺伝的つながりは、単なる動物の移動にとどまらず、人間の交易や移住ルートと密接に連動した歴史的ダイナミズムを示しています。

研究チームは、家畜化後の約4,200年間に強く働いた選択圧が、体サイズを小さくする遺伝子群、とくにcis-regulatory要素の調整を通じて「縮小進化」を加速させたと指摘します。小型化は偶然の産物ではなく、寒冷環境への適応性や長距離輸送での扱いやすさなど、人間社会のニーズに応じた機能的価値を背景にしています。言い換えれば、ポニーは人間の生活様式や社会変化を反映する「生物学的アーカイブ」としての側面を持つのです。

こうした知見は、現代の品種管理にも重要な示唆を与えます。大型馬中心の歴史観では見落とされがちだった「家畜化の多様性」が、気候変動が進む現代において再評価されつつあります。ポニー系統が示す柔軟性と環境適応力は、遺伝的多様性をどのように維持し、どの地域でどの系統を優先的に保全すべきかという、実務的判断に新たな視点をもたらします。

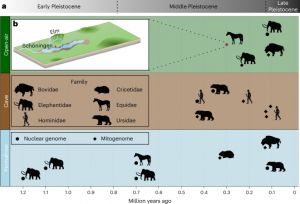

さらに2025年10月、Nature Ecology & Evolution誌に掲載されたドイツ・Schöningen遺跡の研究は、この物語にさらに興味深い事実を加えました。約30万年前の馬DNAに、現代ポニーの祖先に特徴的な初期変異がすでに見られる可能性が示されたのです。これは、人間が家畜化を始めるはるか以前から存在した「野生の多様性」が、現代ポニーの耐久性や強健さの基盤になっていたということを示しています。

新疆の馬の起源

約5,500年前の家畜化起源が中央アジアのボタイ文化に根ざしていることが再確認され、新疆馬のゲノムが中央アジア系統と整合的である点が確認されました。これにより、長く欧州中心に描かれてきた家畜化モデルに対し、アジアからの補助線が引かれ、多地域的な家畜化像がより鮮明になります。

この研究が興味深いのは、地域特異的な適応の実態を遺伝子レベルで具体的に示した点です。高地耐性に関与するHIF1AやEPAS1周辺に強い選択シグナルが見いだされ、独自の変異が寒冷・高地環境への長期適応を裏づけています。これらはチベット高地馬の研究とも呼応し、アジアの多様な環境が馬の進化を多方向へ導いたことを示唆します。

一方、過去2,000年間にわたる遺伝的多様性の減少は深刻です。新疆馬のヘテロ接合度は他品種より明確に低く、約15〜18%(平均16%)の減少が示されています。

すでに登録済みの方は こちら