ヒトを設計する時代の到来―デザイナーベビーと合成ゲノム✉️17✉️

「デザイナーベビー」――この言葉を聞くと、まだ遠い未来の、あるいはSF映画の中だけの話のように感じるかもしれません。しかし、この概念はすでに現実の技術として、そして人類社会が避けては通れない倫理的課題として、世界中で真剣な議論が交わされています。私たちは今、生命のあり方そのものに対する、根源的な問いを突きつけられているのです。

今回は、今年になって注目を集めている、ゲノム編集によってヒトの遺伝子改変を目指すアメリカ西海岸と東海岸の2つのスタートアップ(ブートストラップ・バイオとマンハッタン・プロジェクト)、そしてヒトゲノムを合成しようとするプロジェクト(SynHG)について紹介したいと思います

「人類最適化」を掲げる新興企業の野望

アメリカ・カリフォルニア州に拠点を置くスタートアップ企業「Bootstrap Bio(ブートストラップ・バイオ)」は、「人類をもっと良くする」という壮大な目標を掲げ、受精卵の段階でのゲノム編集技術の開発を進めています。企業名における「bootstrap」には、「自力で生命を設計・構築する」「生命システムの自己起動」「革新と挑戦の象徴」といった意味が込められていると考えられます。

ブートストラップ・バイオの創業者であるChase Denecke氏とBen Korpan氏は、もともとは成人への知能向上を目的としたゲノム編集に関心を寄せていました。彼らは、ペンネームで活動しながら、知性や意志力の強化を狙った遺伝子操作の可能性について議論してきたといいます。

彼らの目指すところは、単に遺伝性の病気を予防するというレベルに留まりません。

ブートストラップ・バイオが描くのは、疾患のない未来でも、単に「健康な子ども」でもありません。より優れた、より賢く、より長生きする子どもたち。すなわち「人類の最適化」を目指すビジョンなのです。

この技術に魅力を感じ、積極的に支援する人々も存在します。例えば、アメリカのSimone Collins氏とMalcolm Collins氏の夫妻は、「人口が減少傾向にあるならば、より優れた遺伝子を持つ子どもを増やすべきだ」と主張しています。このアプローチが、長期的には人類全体の未来を明るくすると信じているのです。

Simone Haruko Collins(旧姓 Smith)は、1987年生まれ、日本出身です。Malcolm James Collins氏は、1986年生まれ、テキサス州ダラス出身。夫妻は、出生主義(natalism、pronatalism、pro-birth)、すなわち人間の生殖を促進し高い出生率を支持する立場をとってきました。

しかし、ここには非常に大きな問題が潜んでいます。現在のところ、アメリカ国内においては、受精卵のゲノム編集に公的な資金を投入することは禁じられており、臨床試験を行うことも許可されていません。それでも、ブートストラップ・バイオは、規制が比較的緩やかなホンジュラスで臨床試験を実施する計画を発表しています。これはまさに、各国の法規制の隙間を巧妙に突く「越境ビジネス」の典型例と言えるでしょう。

「マンハッタン・プロジェクト」

そんな中、より挑発的な企業がニューヨークに誕生しました。その名も「Manhattan Project(マンハッタン・プロジェクト)」。80年前のロバート・オッペンハイマーが率いた原爆開発計画と同じ名前を意図的に選んだというこの企業は、人類にとって重大な影響をもたらす可能性があるという点で、その歴史的プロジェクトと共通していると自ら主張しています。

創業者のCathy Tie氏は、「遺伝性疾患を根絶するという私たちのミッションの規模は、オリジナルのマンハッタン計画の科学的意義と同じくらい重要だと信じている」と説明しています。興味深いことに、Tie氏は2025年4月に、中国で世界初のゲノム編集ベビーを秘密裏に誕生させたという賀建奎(He Jiankui)氏と結婚し、同年7月に離婚したというパーソナルな経歴を持っています。

マンハッタン・プロジェクトのミッションは明確です。「世代を超えて、遺伝性疾患は私たちの運命を形づくってきました。しかし2025年の今、ゲノミクスの進歩によって、私たちは異なる未来を垣間見ています──子どもが生まれる前に、病気の原因となる突然変異を修正できる未来です」と彼らは宣言しています。

同社の戦略は、精子と卵子が結合した直後という最も初期の段階に焦点を当てることです。「この一瞬にこそ、有害な突然変異を安全かつ効率的、そして手頃なコストで修正し、遺伝性疾患を予防できる特別な機会がある」と彼らは主張します。何十億ドルもの費用をかけて体内の特定の細胞にたどり着くために奮闘している従来の遺伝子治療に対し、マンハッタン・プロジェクトはよりシンプルな道筋を描いています。

同社の共同創設者であるEriona Hysolli氏は、ゲノム編集を使ってマンモスのような絶滅動物を復活させるプロジェクトで知られるColossal Biosciences社の元生物科学部門責任者です。ハーバード大学の遺伝学者George Church教授の研究室にいた経歴を持つ彼女は、「これらのツールは非常に強力であり、人間の健康に利益をもたらすと心から信じている」と、このプロジェクトへの期待を語っています。

「生命のハッキング」へ向かう合成ゲノムプロジェクト

一方、基礎科学の分野でも、根本的なアプローチが進行しています。「Synthetic Human Genome Project(シンセティック・ヒューマン・ゲノム・プロジェクト)」(以下、SynHG)では、人間の遺伝情報を一塩基ずつ人工的に合成するという、非常に挑戦的な研究が進められています。これは単に病気を根絶するためだけでなく、「生命とは何か」という哲学的な問いに正面から向き合おうとする試みでもあります。

2003年に完了を「宣言」したヒトゲノムプロジェクトが、DNAの塩基配列を解読し、生命の設計図を「読む」ための壮大な計画だったとすれば、次なるフェーズでは、私たちはその設計図を自らの手で「書き換える」、あるいはゼロから「書く」という、さらに踏み込んだ挑戦に乗り出そうとしているのです。

このプロジェクトでは、「Care-full Synthesis(慎重に合成する)」という思想を掲げ、科学の進歩と倫理的な考慮のバランスをとりながら、社会全体との対話を大切にしています。ヒトの遺伝子を「読む」段階から、さらに一歩進んで「書き直す」「組み替える」時代へと突入していく中で、私たちの常識や価値観もまた、大きく変容していくことは避けられないでしょう。

Human Genome Project–Writeとの違い

ここでしばしば混同されるのが、Genome Project–Write (GP-Write) 、Human Genome Project–Write (HGP-Write)との関係です。実際、SynHGはHGP-Writeの延長線上にあるとも言えますが、その焦点と対象には明確な違いがあります。

GP-Writeは2016年にスタートした国際的なコンソーシアムで、主に全生物種を対象としたゲノム合成のプラットフォーム開発を目的としています。ヒトに限らず、植物、微生物、動物、合成生物など、幅広い対象の「ゲノムを書き込む技術」の共通基盤を整備することがGP-Writeの狙いです。まさに「誰でも使えるゲノム設計図のためのツールボックス」といった趣です。

一方、SynHGはその中でもヒトゲノムの全合成に焦点を絞ったプロジェクトです。社会的・倫理的影響が極めて大きいヒトを対象とするため、技術的野心だけでなく、ELSI(倫理・法制度・社会的影響)への対応をより中心的に据えている点が特徴です。言い換えれば、GP-Writeが「技術の共有インフラ」を目指す一方で、英国のSynHGは「社会的実装の試金石」としての色彩が濃い取り組みだといえます。

どこまで実現可能なのか

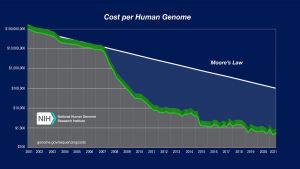

ヒトゲノムを完全に合成するには、依然として技術面とコスト面で大きな課題があります。とくに、30億塩基対に及ぶ膨大な配列を、ミスなく正確につなぎ合わせ、細胞内で機能する形で構築するための技術基盤は、まだ発展途上です。また、DNA合成にかかるコストも、おそらく現状の約1,000分の1程度まで削減しなければ、実用化の目処は立ちません。

こうした背景のもと、SynHGは、ヒトゲノム全体を一挙に構築するのではなく、小さな染色体単位から段階的に合成する戦略を採用しています。初期の目標は、ヒトゲノムの約2%に相当する完全な合成ヒト染色体の作製であり、その達成には今後5年から10年をかける計画です。

このプロジェクトには、ケンブリッジ大学、ケント大学、マンチェスター大学、オックスフォード大学、インペリアル・カレッジ・ロンドンなど、英国を代表する主要研究機関が参加しています。また、英国のウェルカム・トラストから約10億円規模の資金支援も得ており、技術開発と並行して、倫理的・社会的枠組みの整備も同時に進められています。

今後の技術的なブレークスルーには、新しいゲノムアセンブリアルゴリズムの開発や、AI・ロボティクスを活用した自動化合成プロセスの確立が不可欠です。これらが実現すれば、合成生物学の応用領域は飛躍的に拡大し、ゲノム編集を超えた「ゲノム設計」の時代が現実のものとなるでしょう。

このようにSynHGは、「科学的野心」と「社会的慎重さ」という両輪を同時に駆動しながら進行する、極めて複雑かつ長期的な挑戦なのです。

過去の教訓が示す危険な前例

このような技術の進歩に対する懸念が現実の形で露呈したのが、2018年に中国で発生した「ゲノム編集ベビー事件」でした。研究者の賀建奎(He Jiankui)氏は、エイズウイルス(HIV)に対する耐性を持たせることを目的として、CRISPRを使ったゲノム編集技術を用い、LuluとNanaという双子の女の子の受精卵を編集したと発表しました。この衝撃的な発表は、世界中から猛烈な批判を浴び、賀氏は最終的に実刑判決を受けることになります。

しかし、ここで私たちが深く考えるべきは、否定されたのは「技術そのもの」ではなく、「その技術の運用方法」であったという点です。つまり、こうした研究に対して、どのようなルールや倫理的枠組みが必要なのかが、国際社会全体で十分に整備されていなかったことこそが、この事件の根深い問題だったと言えるでしょう。

当時のゲノム編集技術はまだ黎明期であり、彼の研究は無謀で非倫理的だと世界中から非難を浴びました。それから数年が経過し、CRISPR-Cas9をはじめとするゲノム編集技術はさらに進歩を遂げています。主だった科学組織は、ヒトの生殖におけるゲノム編集の基礎研究を慎重に進めることを承認、奨励していますが、ゲノム編集ベビーを誕生させる試みは依然として厳しく制限されるべきだと警告しています。

現在、He Jiankui氏は、X(旧twitter)で、盛んに発信しています。LuluとNanaがどうなったのか、という点が気になりますが、次はアルツハイマー病にならないヒトを作るというような計画を発表したりしています。

He Jiankui氏が、中国国内からXを利用し、研究施設を運営するということからして、中国という国家との関係が保たれているようです。中国は、遺伝子強化兵士の導入を計画しているともされており、このような動きには注視する必要があるでしょう。

この記事は無料で続きを読めます

- 深刻化する「遺伝子格差」への懸念

- 規制と倫理のグレーゾーン

- 希望と危険の狭間で揺れる科学者たち

- 分かれる専門家の見解

- 私たちが選択すべき未来への道筋

すでに登録された方はこちら