重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ウイルスは、日本が起源?✉️6✉️

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、マダニが媒介するSFTSウイルス(SFTSV)によって引き起こされる、命に関わる可能性のある新興感染症です。2009年に中国で初めて報告されて以来、日本、韓国、ベトナム、台湾といった東アジア諸国でも感染が確認されています。

日本では2013年に初めて患者が確認され、その後、九州・四国・中国地方を中心に報告が相次ぎました。最近は、関東地方や北海道でも確認されています。感染の多くは春から夏にかけて発生しており、これはマダニの活動が活発化する時期と一致しています。屋外活動の多い季節と重なることも、感染リスクを高める要因です。

この病気の恐ろしい点は、その高い致死率です。平均して約12%とされていますが、地域によっては30%を超えることもあり、決して軽視できない脅威となっています。

詳しくは、 厚生労働省が、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(第7版 令和6年8月2日作成)」というページを公開しているのでご参考にしてください。

SFTSVは日本が起源?

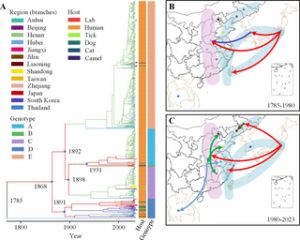

さて、2025年3月、中国山東省済南市の研究グループが、PLOS Pathogens誌に「Molecular evolution and geographic migration of SFTS virus in Asia(重症熱性血小板減少症候群ウイルス(SFTSV)のアジアにおける分子進化と地理的移動)」という論文を発表しました。

この研究は、これまでのSFTSVに関する分子進化や地理的移動に関する研究が限られており、結論も一致していないという課題を踏まえて、より包括的な分析を行うことを目的としたものです。研究チームは2017年から2023年の間にGenBankに登録されたSFTSV株の完全ゲノム配列を収集し、詳細な解析を行いました。

この記事は無料で続きを読めます

- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS):感染から発症までの流れと症状

- SFTSウイルスの正体 − 複雑な構造と驚異的な変異性

- 細胞内での増殖サイクル ― 巧妙な乗っ取り戦略

- SFTSウイルスとマダニの共存 − 生態系の中でのしたたかな生存戦略

- 感染経路はマダニだけではない

- 治療法が確立されていない現実

すでに登録された方はこちら