食用赤色3号をめぐる国ごとの違い:科学と法律が交差する時✉️3✉️

食品添加物である「食用赤色3号」を巡り、国際的な安全評価に大きなギャップが生じています。

米国食品医薬品局(FDA)がこの着色料の使用許可を取り消した一方で、日本を含む多くの国では、その安全性に問題はないと判断しています。なぜ、同じ科学的データがありながら、これほど異なる結論に至ったのでしょうか。その背景には、各国の法制度やリスク評価に対する考え方の違いが深く関わっているのです。

今回のニュースレターの内容は以下の情報と資料を中心に構成したものです。

日本の消費者庁

厚生労働省(pdf)

食用赤色3号とは何か?

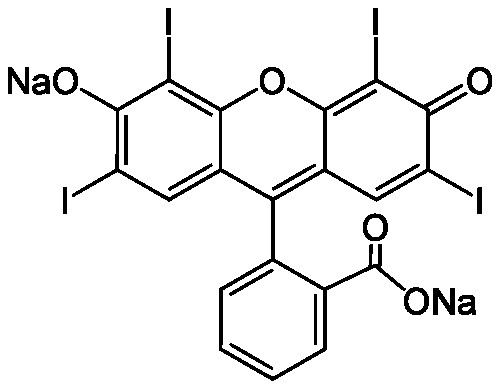

食用赤色3号は、別名をエリスロシン (erythrosine) といい、日本の食品衛生法に基づき、1948年から指定されている食品添加物の着色料です。

日本国内での主な用途は、お菓子、漬物、かまぼこなどに鮮やかな赤色を付けることです。しかし、日本では、その使用は厳格に基準が定められており、カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜及びわかめ類といった食品の品質を誤認させる可能性のある20品目には使用が禁止されています。

化学的には、ヨウ素を含む有機化合物です。食用タール色素と呼ばれる色素のひとつですが、現在ではコールタールを原料とすることはほとんどなく、石油精製の際に得られるナフサから生産されているとされます。

米国FDAの突然の決定とデラニー条項

食用赤色3号を巡る国際的な議論が再燃したきっかけは、2025年1月15日に米国FDAが公表した決定でした。

FDAは、米国連邦食品医薬品化粧品法に規定された「デラニー条項 Delaney Clause」に基づき、食用赤色3号の使用許可を取り消すと発表しました。この条項は、「動物実験で発がん性が認められた物質の食品添加物としての使用を原則禁止する」という、非常に厳格なものです。

この決定の背景には、ラットを用いた発がん性試験の論文がありました。高濃度の食用赤色3号を餌に混ぜて与えられた雄ラットに甲状腺濾胞細胞腺腫の発生増加が認められたため、請願書がFDAにデラニー条項の適用を求めたのです。

しかし、注目すべきは、FDA自身が科学的には「ヒトにおいては起こらない」と結論づけている点です。FDAは、ラットの発がん性はラット特有のホルモンメカニズムによるものであり、ヒトの通常の摂取量はラットで発がん性を示す濃度よりもはるかに低いと主張しています。

つまり、FDAの措置は、科学的根拠に基づくリスク評価というよりも、法律上の厳格な条項を適用せざるを得なかったという側面が非常に強いのです。

この点についての科学的な背景の理解には、こちらの論文が参考になります。

以下はこの論文の要約部の日本語訳です。

ラットに妊娠中から30か月間、4%のエリスロシンを含む食餌を与えたところ、甲状腺腺腫および腺癌の発生率が増加しました。これらの腫瘍は、TSHによる甲状腺刺激の増加に二次的に起こる可能性があります。本研究は、エリスロシンの摂取が下垂体―甲状腺軸を撹乱し、それによって血清甲状腺ホルモン濃度、TSHレベル、あるいはTRHに対する下垂体の反応を変化させるかどうかを明らかにするために行われました。(中略)これらのデータは、4%のエリスロシン摂取がTRHに対するTSH反応の増加として現れるように、下垂体―甲状腺軸を撹乱することを示しています。この作用はフルオレセイン骨格ではなく、エリスロシンまたはそのヨード化代謝産物によって媒介されていると考えられます。ヨウ化物による作用の可能性は低く、なぜなら血清T4およびT3濃度は上昇しており、ヨウ化ナトリウム投与ではTSH反応が増強されなかったからです。以上のことから、エリスロシンは下垂体の甲状腺刺激ホルモン産生細胞におけるT4からT3への変換を変化させることで、TRHに対するTSH応答を増加させることが示唆されます。慢性的なエリスロシン摂取は、TSHによる甲状腺の持続的な刺激を介して、ラットにおける甲状腺腫瘍形成を促進する可能性があります。

甲状腺は体の代謝を調節する重要なホルモンを分泌しており、主にチロキシン(T4)とトリヨードチロニン(T3)というヨウ素を含んだ2つのホルモンをつくります。

T4は体内でより活性の強いT3に変換されて働きます。これらのホルモンの分泌は、脳の下垂体から出る甲状腺刺激ホルモン(TSH)によってコントロールされています。さらに、TSHの分泌は視床下部から分泌されるTRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)により調節されるため、視床下部―下垂体―甲状腺軸と呼ばれる一連の仕組みでホルモンバランスが保たれています。

ラットでのエリスロシンの作用は下垂体前葉にある甲状腺刺激ホルモン(TSH)をつくる細胞で起こる代謝変化によって説明されます。具体的には、この細胞内でT4からT3への変換が妨げられるため、T3の量が減り、その結果として視床下部から出るTRHの刺激に対するTSH分泌の反応が強くなります。この状態が長く続くと、TSHが甲状腺を絶えず刺激し続けることになり、その刺激が濾胞上皮の過形成や腫瘍の形成につながると考えられています。

一方でヒトでは、このような仕組みで腫瘍が生じる可能性は低いとされています。その理由は、ヒトの場合、T3の大部分は末梢の組織でT4から作られるため、下垂体でのT4からT3への変換がTSHの分泌に及ぼす影響はラットほど大きくないからです。さらに、ヒトの甲状腺の細胞は慢性的にTSHの刺激を受けても腫瘍化しにくい性質を持っていることが知られています。

国際的な評価機関の統一された見解

米国の動きに対し、EUや国際機関はどのような見解を示しているのでしょうか。実は、EUの欧州食品安全機関(EFSA)や、国連の食品添加物専門家合同委員会(JECFA)は、米国FDAの措置の根拠となった同じ論文を、過去にすでに評価しています。

EFSAは1989年の評価で、ラットとヒトの甲状腺生理学的な相違を考慮した上で、許容一日摂取量(ADI)を0-0.1 mg/kg体重/日と設定しました。2011年の再評価でも、このADIを改訂する根拠はないと結論づけ、「現在の使用量では、安全性の懸念はない」としています。

JECFAもまた、1990年の会合でEFSAと同様に、同じ論文を根拠にADIを0-0.1 mg/kg体重/日と設定しました。2018年の再評価においても、新たな知見を踏まえつつ、ヒトのデータを使用することを支持し、ADIを修正しないと結論づけています。

これらの国際機関は、食用赤色3号がラットの甲状腺ホルモン代謝を阻害することで発がんが引き起こされるというメカニズムを認識しつつも、このホルモン動態にはヒトとラットとの間に種差があることや、動物実験のような高濃度をヒトが摂取する可能性はないことを理由に、ヒトの健康に影響はないと判断しているのです。

日本における安全性評価と現実的な摂取量

日本の専門家も、国際機関と同様の見解を示しています。国立医薬品食品衛生研究所の安全性評価検討会の専門家は、ラット試験で認められた甲状腺での発がんは、ヒトにとっては「問題とならない」と考えています。その根拠は、やはりラットとヒトの生理学的な種差、そして人間が動物実験のような高濃度を摂取する可能性が想定できないという点にあります。

では、実際に日本人はどのくらいの量の食用赤色3号を摂取しているのでしょうか。国内で行われた調査によると、その量は国際機関が定めたADIと比べて極めて低いことが明らかになっています。

マーケットバスケット方式による調査では、一人あたりの一日摂取量は0.007 mg/人/日と推計され、対ADI比はわずか0.112%でした。生産量調査による推計値でも、一日摂取量は0.032 mg/人/日で、対ADI比は0.6%でした。

いずれの調査も、日本の推定摂取量がADIを大きく下回っていることを示しています。

私たちはどう向き合うべきか

食用赤色3号を巡る国際的な判断の違いは、食品の安全性を評価する上での、科学と法律、そしてリスク評価の複雑な関係性を浮き彫りにしています。米国FDAの措置は、法律上の要請に従ったものであり、科学的にヒトへの危険性が証明されたわけではありません。

これに対し、EU、JECFA、そして日本は、同じ科学的データを使いながらも、現実的な摂取量や種の差異を考慮したリスク評価を行い、安全性に懸念はないと結論づけています。

この状況を理解する上で大切なのは、一時的なニュースに惑わされず、国際的な専門機関が繰り返し評価し、科学的に安全性を確認しているという事実を冷静に受け止めることです。そして、私たち消費者も、単なる規制の有無だけでなく、その背景にある科学的な根拠や各国の評価方法の違いについて、正しく理解する姿勢が求められているのではないでしょうか。

すでに登録済みの方は こちら