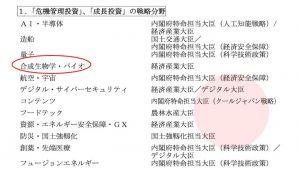

「合成生物学」は、次の産業革命の芽になるか――高市政権「日本成長戦略」が示す転換点✉️40✉️

日本成長戦略・17の戦略分野のひとつになった「合成生物学」という言葉には、AIや量子コンピュータのような派手さはありませんし、造船のように具体的なイメージもありません。「合成生物学って何?」と感じる人も多いでしょう。実際、バイオ系や医療・農業分野の専門家であっても、この言葉を明確に説明できる人は多くありません。日本成長戦略を解説するテレビ番組でもコメンテーターが戸惑う場面が見られましたし、「合成生物学・バイオ」というパネルを前にして、結局「バイオ」と読んでしまうアナウンサーもいました。

しかし、この「合成生物学・バイオ」という言葉が、政府の公式な「日本成長戦略」の中で「17の戦略分野」の一つとして明確に位置づけられたことこそ、重要なポイントなのです。

これまで、バイオ、バイオテクノロジー(バイオテク)、ライフサイエンスといった枠で断片的に語られることが多かった「合成生物学」が、政策の中核的な言葉として用いられている。これは単なる言葉の追加ではなく、政策の方向性そのものが変わりつつあることを意味しています。

「合成生物学・バイオ」と、あえて合成生物学とバイオを分けて表記している点にも注目するべきです。この区別は、従来の「バイオ」とは異なる新しい領域として、合成生物学を強調しようとする意図の表れとも読み取れます。つまり、「バイオ」の一部としてではなく、バイオと並ぶ、あるいはそれを刷新する技術基盤として合成生物学を扱い始めているのです。

合成生物学とは何か

「合成生物学」という言葉は、バイオやバイオテクノロジー、ライフサイエンスといった既存の用語と似ているようでいて、実際には異なる背景と目的を持つ概念です。

バイオやライフサイエンスは、生物そのものや生命現象を理解するための広い学問領域であり、観察や解析を通じて生命の仕組みを記述し、その理解を深めることを主眼としています。その応用領域を強調するバイオテクノロジー(バイオテク、バイオテック)は、こうした基礎的知識をもとに、医薬品、食品、環境技術といった分野へ応用するための技術を表します。発酵技術、遺伝子組換え作物、抗体医薬、生物由来の触媒など、今日のバイオ産業を支える技術の多くは、この枠組みの中で発展してきました。

これに対して合成生物学は、生命を「設計し、再構成し、創り直す」という工学的な発想を中心に据えた点に特徴があります。従来のバイオテクが自然界に存在する生物の特性を利用する発想であったのに対し、合成生物学は生命をモジュール化し、遺伝子回路として組み上げ、目的に応じて最適化するという考え方をとります。電子回路を設計するように遺伝子ネットワークを構築したり、細胞をプログラム可能な装置として扱ったりする点が、決定的な違いです。つまり、バイオテクが「生命を利用する」技術であるなら、合成生物学は「生命を設計する」技術を志向しています。

さらに、合成生物学は計測技術、自動化(ロボティックス)、人工知能(AI)の進展と強く結びつきながら発展してきました。ここでも「生命を理解する科学」というより、「生命を設計する工学」としての性格が明確です。遺伝子回路を標準化部品として共有し、設計図に基づいて細胞工場を構築するというアプローチは、従来のバイオテクには見られなかったものです。ライフサイエンスが自然の仕組みを読み解く営みだとすれば、合成生物学は自然を素材として新たな機能を創り出す営みと言えるでしょう。

このように、合成生物学はバイオの一分野に位置づけられつつも、生命を工学化する思想と方法論を明確に持つ点で独自性があります。そのため、バイオテクノロジーを単に高度化する技術というより、生命科学と工学が融合した新しい「設計科学」として理解されるようになっています。

実際の応用としては、病気を治す細胞をプログラムのように設計したり、環境にやさしい燃料を生み出す微生物を開発したり、ゲノム編集技術で新しい生物を創出したりと、その範囲は急速に広がっています。培養肉(細胞性食品)などの新しい食料生産技術もこの領域に含まれます。また、AIが遺伝子設計を支援するケースも増えており、「生命と情報をつなぐ学問」として、合成生物学はますます注目を集めているのです。

政策の中ではまだ「うすい」扱い

とはいえ、現時点で政府の資料を見ると、合成生物学に関する記述はまだ非常に簡潔です。第1回「日本成長戦略会議」の資料では、わずかに「再生医療に必要な自動培養装置の導入や人材育成を促進」という一文のみ。

創薬やフードテックなど他の分野が細かく書かれていることを考えると、物足りなさを感じる内容です。これはつまり、政策立案の現場でも、合成生物学の可能性や必要性をしっかり理解している専門家がまだ少ないという現実を映しています。

たとえば、AI分野には松尾豊氏のような旗手がいますが、合成生物学を代表して政策に関わる識者はまだ見当たりません。研究者と政策担当者の間に「翻訳者」がいないのです。

なぜ今、注目されているのか

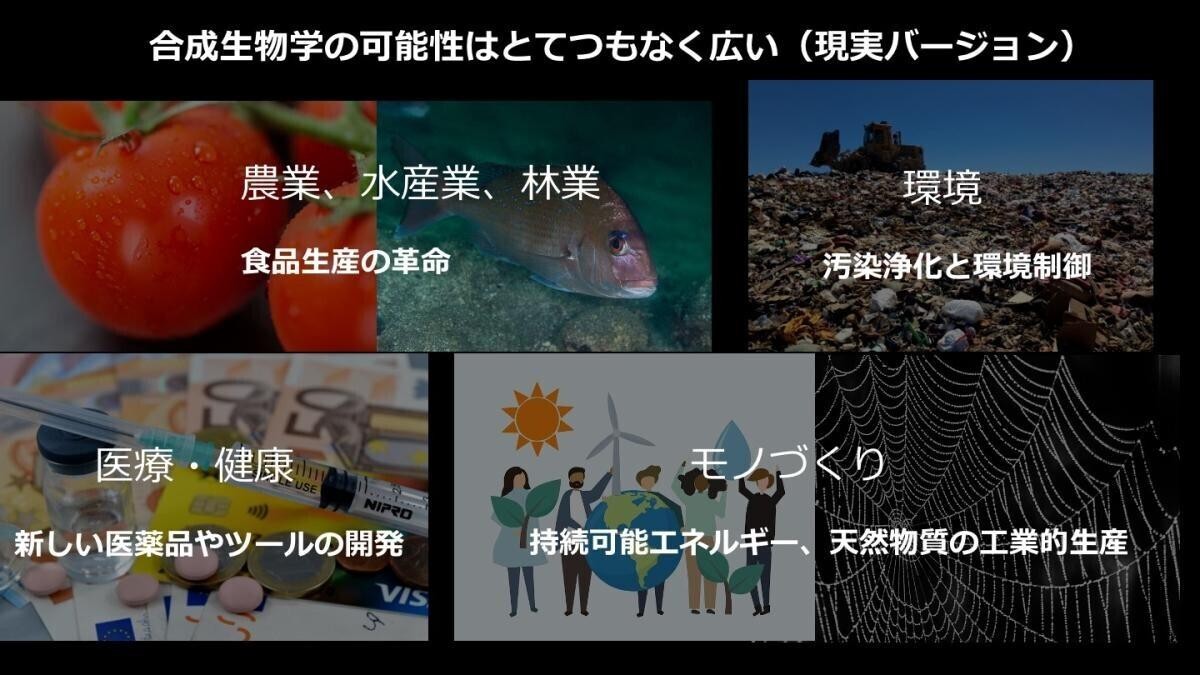

合成生物学が重要視されている理由は、単に医療やバイオ産業のためだけではありません。エネルギー、環境、食料、医療、安全保障――日本が直面するあらゆる課題の根っこに、この技術が関わるからです。

たとえば、

-

環境:二酸化炭素を吸収する微生物や、プラスチックを分解する酵素を設計する研究が進んでいます。 さらに、石油の代わりに藻類から燃料を生産する技術や、重金属を吸収して汚染土壌を浄化する細菌、メタン排出を抑える家畜用微生物の開発なども行われています。これらは気候変動や環境汚染の軽減に役立つと期待されています。

-

食料:培養肉や代替タンパク質の開発も合成生物学の応用です。 そのほか、遺伝子改変によって栄養価を高めた作物や、発酵微生物を使って作る動物由来成分フリーのチーズや卵白、食料ロスを減らすために日持ちをよくした果物の開発なども進んでいます。

-

医療:細胞治療やワクチン開発に欠かせない技術となっています。 加えて、がん細胞を特異的に攻撃するプログラム細胞(CAR-T療法)、腸内環境を整えるデザイナーバクテリア、難病の原因遺伝子を修復するCRISPR治療、病気の早期発見を可能にするバイオセンサーなども合成生物学の応用例です。

-

モノづくり:力に強いクモの糸を人工的に作る研究が進められています。 バクテリアに発光タンパク質を作らせて「光る植物」を開発する試み、再生可能な素材からできたバイオプラスチックの生産、香料や医薬品を微生物の発酵で合成する方法、生分解性の繊維や接着剤の開発なども実用化が始まっています。

つまり、合成生物学は「一分野」ではなく、「あらゆる分野をつなぐ基盤技術」として機能しているのです。AIが多くの産業を支えるように、合成生物学もまた“見えないインフラ”として社会を支える存在になりつつあります。

自動化と人材育成がカギ

政府が掲げた「自動培養装置の導入」は、一見地味なテーマに見えますが、実は非常に重要です。バイオ産業では、細胞を育てたり加工したりする作業に熟練技術が必要で、手作業の多さが生産拡大の妨げとなってきました。

ここに自動化技術を導入すれば、品質を保ちながらコストを下げ、大規模な製造が可能になります。つまり、「研究室レベルの成果」を「社会に届けられる産業」へと進化させるステップなのです。

同時に欠かせないのが人材育成です。合成生物学は、生物学だけでなく、化学、情報科学、神経科学、工学、法律、ビジネス、倫理、科学コミュニケーションなど多様な知識を横断的に扱う分野です。これらをつなぎ、社会に応用できる人材の育成が、今後の競争力を決めるでしょう。

経済安全保障の中心技術へ

もうひとつの大きな理由は、「経済安全保障」です。 パンデミックで医薬品やワクチンの供給が滞った経験から、政府は「国内で生命関連製品を生産できる体制」の整備を急いでいます。

今後、人工タンパク質や細胞製剤なども、半導体やエネルギーと同じように「戦略的資源」として扱われる可能性があります。合成生物学を活用した生産基盤を国内に持つことは、医療・食料・エネルギーのすべてに関わる安全保障の要なのです。

スタートアップと国際展開のチャンス

合成生物学は、大学発のスタートアップが中心になって成長する分野でもあります。創薬、素材、食料、環境など、幅広い応用が期待され、若い企業の登場が世界中で続いています。

政府が「スタートアップからの技術提案を取り込む」と明示したことは、こうした企業にとって大きなチャンスです。さらに、日本が先行して整備した再生医療の承認制度を国際標準として広めることができれば、海外市場での競争力も高まります。

まだ始まったばかりの「静かな革命」

とはいえ、課題は少なくありません。政策としての明確な目標値や投資規模はまだ示されておらず、社会的な理解も広がっていません。「AI」や「量子」といった派手な看板にはなりにくいのが現状です。

しかし、だからこそ、ここに「静かな野心」があります。これまで日本のバイオ政策は、医療や農業といった個別分野に分かれて進められてきました。そこに「生命を社会の基盤技術として再設計する」という分野横断的な視点を導入したのが、今回の大きな変化なのです。

終わりに

高市政権の「日本成長戦略」は、まだ始動したばかりです。しかし、その中で「合成生物学・バイオ」が名を連ねたことは、次の産業革命の起点を示すサインかもしれません。

来年夏に予定される成長戦略の改訂で、この分野への投資、人材育成、国際展開がどこまで具体化されるのか。日本の未来を支える“生命の設計技術”が、米国や中国と同じレベルで、ようやく政策の中心に据えられようとしています。

すでに登録済みの方は こちら