「バイオがまじわる日常」✉️1✉️

こんにちは。theLetter「バイオがまじわる日常」です。

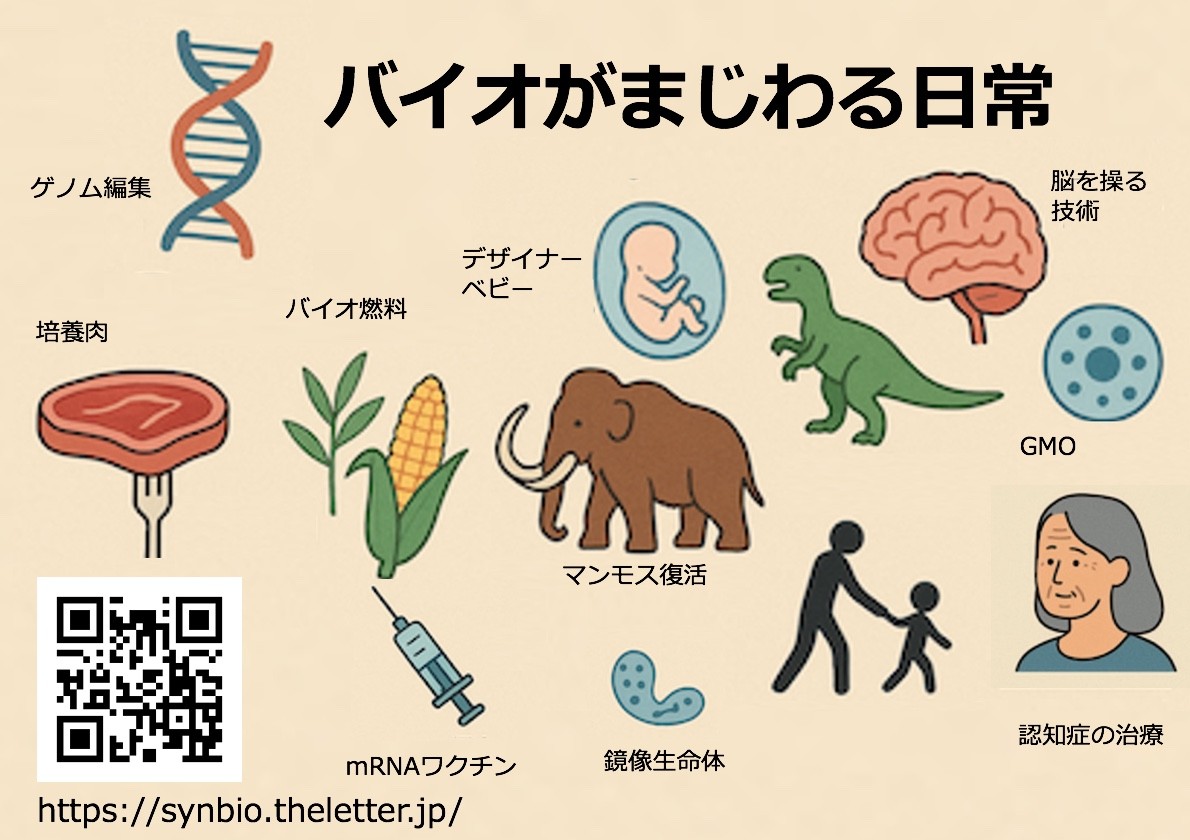

いま、この文章を読んでくださっているあなたは、おそらく「未来の技術」と聞くと、まだ遠い世界の話のように感じるかもしれません。ですが、実はその未来は、すでに私たちの食卓や暮らし、そして日々のニュースの中に、静かに、そして確実に入りこんでいます。

たとえば、トマトやマダイでは「ゲノム編集」という新しい育種技術で改良されたものが販売され始めました。培養肉は、まだ高価で限定的な流通ですが、レストランや展示会ではすでに試食できる時代になりました。GMO(遺伝子組換え作物)は大豆やトウモロコシを通じて、すでに私たちの食生活の基盤を支えています。

医療の分野では、mRNAワクチンが世界的な感染症対策に大きな役割を果たしました。再生医療は、皮膚や角膜の再生だけでなく、心筋や神経の再生にも挑戦しています。さらに、認知症の治療法は分子レベルでの理解が進み、新しい薬が試されています。

これらの技術は、単に「科学ニュースの見出し」ではなく、私たちの生活そのものに影響を与える存在になりつつあります。

そして、もっと驚くべき研究も進んでいます。

絶滅したマンモスを復活させようというプロジェクト。地球には存在しない分子構造を持つ「鏡像生命体」の実験。二酸化炭素をエネルギー源に変えるバイオ燃料や、クモの糸より強く軽い人工バイオ素材の開発。これらはまだ研究段階ですが、もし実用化されれば、社会や産業の構造そのものが変わるかもしれません。

こうした「未来の断片」は、それぞれバラバラに報じられることが多く、ニュースの流れの中で一瞬で消えてしまいます。ですが、全体をつなぎ合わせてみると、そこには一つの大きな潮流――「バイオが日常にまじわっていくプロセス」が見えてきます。

theLetter「バイオがまじわる日常」は、その潮流を、暮らしの視点から、そして科学の深みから読み解くための場です。

対象は、学生さんからシニアの方まで、年齢や専門知識の有無を問いません。「科学の視点で物事を見たい」「テクノロジーと社会の関係を考えたい」という方と一緒に歩んでいきます。ひとこと言いたい専門家の方も大歓迎です。

テーマの中心は「合成生物学」

ここで扱うテーマの中心は「合成生物学」です。合成生物学は、生物のDNAや細胞を設計・改変することで、新しい機能や生命システムを生み出す学問・技術の総称です。これは、既存の生物学を応用する段階を超え、生命を「設計可能なシステム」として捉える視点を持っています。

もちろん、これは単なる未来の夢物語ではありません。医薬品の製造、環境修復、食料生産、エネルギー開発など、すでに多くの分野で実用化が始まっています。

しかし同時に、倫理的・社会的な問いも数多く突きつけています。ゲノム編集食品に不安を感じる消費者もいます。遺伝子を改変した作物や動物をどこまで許容するのか。生命を「設計」することの意味は何か。技術が一部の国や企業に集中することによる格差はどう防ぐのか。

大切にしたい「3つの視点」

そこで、このニュースレターでは、以下の3つの視点を大切にしていきます。

1. 科学そのものとしての深掘り :最新の研究成果や技術的な仕組みを、わかりやすく、しかし深く解説します。流行り言葉やセンセーショナルな見出しに惑わされず、論文や一次情報にも立ち返りながら、その本質を捉えます。

2. 倫理的な課題への問い :科学は社会の中で進むものです。倫理、規制、社会的受容性、そして科学コミュニケーションのあり方についても考えていきます。利益に直結しない、しかし未来を左右する課題に光を当てます。

3. 文化としての科学 :科学は単なる技術や産業の道具ではなく、人類の文化の一部です。ビジネスの成否や経済効果だけでなく、「生命を設計するとは何か」「人間はどこから来たのか 人間は何者か 人間はどこへ行くのか」という根源的な問いを投げかけ、科学を文化として捉える視点をお届けします。文学や芸術とも交差する視点を持ち込みます。

「対話」の場にします!

そして、もう一つ大切にしたいのは、このニュースレターを「一方通行の情報発信」にしないことです。読者のみなさんと共に考え、語り合うための“対話の場”にしたいと思っています。感想や質問、提案なども歓迎します。それらのやりとりが、新しい記事や企画の種になります。

私たちは、科学技術の未来を「外から眺める」だけでなく、「一緒につくる」時代に生きています。合成生物学やバイオテクノロジーは、その最前線です。技術の専門家でなくても、消費者として、市民として、未来のあり方を選び取る一員として、知ること・考えることは欠かせません。

この場が、あなたの知的好奇心を刺激し、未来のバイオ技術との距離を少しだけ縮めるきっかけになれば幸いです。ここから始まる旅を、一緒に楽しんでいきましょう。

さらに有料記事では、研究者たちの人生をめぐる、時に楽しく時に切ない物語もお届けしていきます。

⭕このメールをお知り合いの方にもご自由にご転送ください。ニュースレターの配信を希望される方は、下の「登録する」ボタンからお願いします。

発信者のご紹介とNewsPicksでの発信

私、山形方人(やまがたまさひと)は、これらの技術を研究室で実際に扱ってきた博士です。

ソーシャル経済メディアNewsPicksでも、合成生物学を「産業」として捉える視点から「合成生物学は新たな産業革命の鍵となるか?」で、これまで500本を超える記事を発信してきました。今回のtheLetter「バイオがまじわる日常」の内容とも重なる部分がありますので、ぜひあわせてご覧ください。

NewsPicksでは、国内外のスタートアップ動向や企業戦略、資金調達やM&A、規制や政策の変化、社会的受容や人材育成まで幅広くカバーし、バイオ経済の市場機会や産業構造の変化を分析しています。研究者、起業家、経営者、投資家、政策担当者、教育者、学生――立場を問わず「次の一手」を考えるための情報源となっています。

一方、このtheLetter「バイオがまじわる日常」では、より科学寄り・生活寄り、ノンビジネス寄りの視点で、じっくりと対話を重ねていきます。

すでに登録済みの方は こちら