鏡像生命体(ミラーライフ):AI、遺伝子操作、原子力に次ぐ第4のリスク✉️13✉️

生命とは何かという問いは、合成生物学において避けて通れない基本問題です。これまで私たちは、生命といえば「地球上の生き物」を指してきました。しかし、地球の生命がこうした形で存在しているのは、あくまで偶然の産物かもしれません。もし異なる化学的条件や進化の過程が働いていたら、まったく違う形の生命が生まれていた可能性もあります。

この発想をもとに、合成生物学者たちは新しい「生命のかたち」を人工的につくり出そうとしています。それが、「ゼノバイオロジー(Xenobiology)」です。Xenoとは「外来の、異種の」という意味です。

こうした研究は、私たちに「生命とは何か」という問いに新しい光を当てます。「ゼノ生命体」は、地球上の既存の生物とは根本的に異なる構造や化学性質を持つ新しい生命です。では、もしこれらの生命体が実験室の外に漏れた場合、地球の生物に脅威となるのでしょうか。この未知の領域には、倫理や安全性に関する重要な問題が潜んでいます。

今回の話題である「鏡像生命体(mirror life、ミラーライフ)」とは、生命の根幹を支える「キラリティ」という性質を逆にして、私たちが知る生命とはまったく異なる仕組みで動く「ゼノ生命体」をつくろうという、合成生物学の挑戦です。

英国では、政府が鏡像生命体を「AI、遺伝子操作、原子力に次ぐ第4の存在的リスク技術」と位置づけそのリスクについての議論を進めています。一方、ドイツでは、「鏡像アプタマー(Spiegelmer)」と呼ばれる分子の臨床試験が進められています。

2025年9月には英国のマンチェスターで、また米国科学・工学・医学アカデミーズの会合でも、鏡像生命体についての議論が行われます。

そして、「Mirror Life: Modern Zombies」というホラー映画もこの秋公開されます。

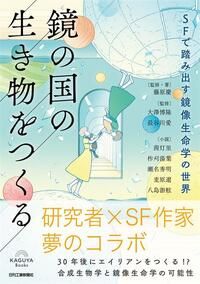

一方、日本でも「鏡の国の生き物をつくる」というSF小説を中心とした書籍が2025年8月末に出版され、関心や議論のきっかけを作ろうとしています。

今回は、こんな鏡像生命体について、紹介したいと思います。

キラリティとは

キラリティとは、自然界に広く見られる「左右非対称性」を意味します。ある物体がその鏡像と重ね合わせられない性質を指し、私たちの日常生活でも左右の手や靴といった身近な例で理解できます。左手と右手は鏡像の関係にありますが、どのように回転させてもぴたりと重ね合わせることはできません。

化学の世界では、同じ種類と数の原子で構成されていながら、空間的な配置が鏡像関係にある分子を「鏡像異性体(エナンチオマー)」と呼びます。多くの医薬品や農薬、香料はキラルな性質を持ち、その効果や毒性は鏡像異性体によって大きく異なります。たとえば、レモンの香りとミントの香りを生み出すリモネンは、互いに鏡像異性体であることが知られています。そのため、ある一方の鏡像異性体だけを効率的に作り出す「不斉合成」の技術は、現代化学における極めて重要な分野となっています。この技術の発展はノーベル化学賞の対象ともなり、野依良治氏やベンジャミン・リスト氏など、多くの日本人研究者や日本にゆかりのある研究者がこの分野で業績を挙げています。

このキラリティに関連して、生命が示す特異な特徴として「ホモキラリティ」があります。ホモキラリティとは、生命を構成する分子が一方の鏡像異性体に偏っている現象を指し、これは地球上のすべての生命に共通する謎めいた性質です。

具体的には、タンパク質を形づくるアミノ酸が例外なくL型であること(ただしグリシンにはキラリティがありません)、そしてエネルギー代謝や遺伝子の骨格を担う糖がD型であることが挙げられます。リボソームがDNAやRNAの情報をもとにタンパク質を合成する際に利用されるのは、常にL型アミノ酸だけですし、DNAやRNAを構成するリボースやデオキシリボースはD型に固定されています。

この偏りがどのようにして生じたのかは、生命起源研究の最大の謎のひとつです。隕石中に見つかるわずかな分子の偏りや、円偏光による選択的な光反応、あるいは初期生命の偶然的な選択などが仮説として提案されていますが、いまだ決定的な答えはありません。

このような自然のホモキラリティを逆転させる発想が「鏡像生命体」という概念です。鏡像生命体とは、単に一部の分子を逆にするのではなく、生命を構成するあらゆる分子を逆のキラリティで組み立てる「人工生命」の試みを指します。

通常の生物ではL型アミノ酸がタンパク質を構成していますが、鏡像生命体ではD型アミノ酸が使われます。これにより、既存の生物が持つ酵素はそのタンパク質を分解できなくなります。同様に、DNAやRNAを構成する糖も通常はD型ですが、鏡像生命体ではL型糖が利用されるため、既存のヌクレアーゼ(核酸を分解する酵素)による分解を受けません。

このアイデア自体は1950年代から存在していましたが、当時はD型アミノ酸を連結してタンパク質を作ったり、L型糖で核酸を構築したりする技術はなく、机上の空論にすぎませんでした。しかし近年、合成生物学や分子工学の飛躍的な進歩によって、鏡像生命体はSF的な夢想から現実の研究課題へと姿を変えつつあります。DNAを自在に設計・合成できる技術や、人工的に酵素を設計する技術が整い、D型アミノ酸を扱う特殊な酵素やL型糖を利用できる人工酵素の開発が進んでいます。

研究者たちは、完全に逆のキラリティを持つ生命システムを構築することに挑戦し、これまでの生命観を根底から揺るがす可能性に迫っているのです。

分解酵素や免疫から“見えない”鏡像生命体

酵素による分解への耐性

鏡像生命体の酵素による分解への耐性は、分子が酵素と結合できない、いわば「鍵と鍵穴」の不一致から生じます。地球上の生命活動は、酵素という特殊なタンパク質に大きく依存しています。酵素は特定の物質(基質)と結びつき、化学反応を促進します。その仕組みは、酵素の立体構造と基質の立体構造がぴたりと合致することに基づいており、まさに鍵と鍵穴の関係にたとえられます。ここで重要なのが、分子のキラリティです。私たちの体内の酵素は、L型アミノ酸やD型糖といった、地球生命が進化の過程で利用してきた特定のキラル分子に合わせて進化してきました。

例えば、タンパク質を分解するプロテアーゼは、L型アミノ酸から成るタンパク質を基質として認識します。プロテアーゼはL型アミノ酸の配置に適合するように作られているため、鏡像生命体のようにD型アミノ酸で構成されたタンパク質には作用できません。D型アミノ酸はL型の鏡像であり、鍵穴に対して形が合わないため、プロテアーゼは結合も切断もできないのです。その結果、鏡像タンパク質は通常の生体環境下で分解されることなく安定に存在し続けることになります。

同じことは、DNAやRNAを切断するヌクレアーゼ、あるいは糖質を切断するグリコシダーゼにも当てはまります。これらの酵素は、それぞれ基質であるD型糖を含む核酸や多糖を正確に識別し、反応を進めるように設計されています。ところが、鏡像生命体が持つ核酸や糖はL型糖で構成されているため、ヌクレアーゼやグリコシダーゼの「鍵穴」に適合せず、分解を免れてしまいます。

このような分解耐性は、単に鏡像生命体が私たちの体内で「見えない存在」となることを意味するだけではありません。もしもその分子が生態系に流れ込んだ場合、分解者である細菌や真菌の酵素も作用できないため、通常の食物連鎖や物質循環の流れに組み込まれず、分解されずに滞留してしまう可能性があります。結果として、生態系全体の循環が乱れ、予期せぬ影響を及ぼすことも考えられるのです。

免疫システムの認識回避のメカニズム

免疫システムが病原体を認識する際も、その鍵となるのは分子のキラリティです。地球上の生命体がL型アミノ酸とD型糖を基本としているため、私たちの免疫システムもこれらの分子に特有の立体構造を認識するように進化してきました。この「鍵と鍵穴」の関係が、鏡像生命体には当てはまらないのです。

自然免疫は、生まれつき備わっている「すばやい番犬」のような存在です。この番犬は、敵が家に侵入しようとすると、いち早くにおいを嗅ぎ分けて吠えたり、攻撃を仕掛けたりして、被害が広がるのを防ぎます。ここでいう「におい」とは、細菌やウイルスに共通して見られる分子のパターン、つまり病原体関連分子パターン(PAMPs)のことです。

番犬の鼻にあたるのが「パターン認識受容体(PRR)」です。マクロファージや樹状細胞といった自然免疫の細胞は、このPRRを持っており、細菌の細胞壁にあるリポ多糖(LPS)やペプチドグリカン、ウイルスのRNAといった「典型的なにおい」をすばやく嗅ぎ分けます。その結果、「敵が来たぞ!」と警報を出し、炎症を起こしたり、仲間の免疫細胞を呼び集めたりして、初期防御を担うのです。

ところが、この番犬の鼻は、地球上の生命に共通する分子の形を基準に作られています。たとえば、アミノ酸はL型、糖はD型という「向き(キラリティ)」を持っています。番犬はこのにおいを記憶しており、そこに反応できるように進化してきました。

もし、すべての分子が逆向きにできた「鏡像生命体」が現れたとしたらどうでしょうか。彼らの体は、においの分子そのものが“左右反転”しているため、番犬の鼻ではまったく嗅ぎ取ることができません。つまり、Toll様受容体(TLR)をはじめとするPRRは、鏡像のにおいに対して盲目であり、侵入者がすぐそばにいても「気づかない」状態になってしまうのです。

要するに、自然免疫という番犬は、私たちの世界のにおいにだけ反応するように訓練されています。そのため、鏡像生命体のようににおいの分子が逆向きの存在は、この番犬にとっては「まったく存在しないのと同じ」になってしまうのです。

一方、獲得免疫ではどうでしょうか。T細胞は、感染細胞や異物を提示された際に、その断片であるペプチドをMHC(主要組織適合性複合体)分子上で認識します。T細胞受容体(TCR)は、MHC分子とペプチドの複合体の立体構造を「鍵と鍵穴」のように正確に認識して活性化します。しかし、鏡像生命体を構成するタンパク質はD型アミノ酸でできており、分解されてできたペプチドもD型アミノ酸の配列になります。L型アミノ酸のペプチドに特異的に結合するTCRは、D型アミノ酸のペプチドには結合できません。これにより、T細胞は異物と認識できず、免疫応答が開始されないのです。

獲得免疫を理解するときに便利なのは、「学校の授業」にたとえることです。T細胞は、胸腺という“学校”に入学し、ここで「自己」と「非自己」を見分ける訓練を受けます。授業で配られる教材はすべてL型アミノ酸からできたペプチドです。つまり、生徒であるT細胞は「L型ペプチドを使って自己を認識できるかどうか」という試験を受け、その合格者だけが次のステップに進めます。この最初のテストがポジティブセレクションに相当します。もし教材をまったく理解できないT細胞は、授業についていけない生徒のように退学させられてしまいます。

続いて行われるのは、もう一つの重要な試験です。今度は「L型ペプチドに強く反応しすぎるかどうか」をチェックされます。もし過剰に結びついてしまうT細胞は、自己を攻撃してしまう危険があるため、ここでも排除されます。これがネガティブセレクションです。つまり、免疫の学校では「L型をちゃんと理解できるが、理解しすぎて暴走はしない」というバランスの取れた生徒だけが卒業できるのです。

では、D型アミノ酸はどうなるのでしょうか。実はこの学校の授業では、一度もD型ペプチドが教材として登場しません。つまり、生徒であるT細胞は、D型について勉強する機会すら与えられていないのです。ポジティブセレクションでも出題されないため、D型を認識できるT細胞は「合格するきっかけ」を持たずに自然に姿を消してしまいます。また、ネガティブセレクションでも登場しないので、「危険だから排除される」ということもありません。ただ単に、最初から教育カリキュラムの外に置かれているのです。

このため、免疫システムの卒業生である成熟T細胞の中には、D型アミノ酸を認識できるものは存在しません。学校教育がL型の知識だけを前提に組み立てられているため、D型について学んだり試験を受けたりする生徒は最初から育たないのです。したがって、D型アミノ酸を含むような鏡像生命体は、免疫システムにとって「見えない存在」となってしまいます。

このように、教育カリキュラム=胸腺での選別過程にD型が一切出てこないことが、免疫細胞がD型を認識できない最大の理由です。

同様に、B細胞は、病原体の表面分子を直接認識し、特定の立体構造に特異的に結合する抗体を産生します。抗体もまた、分子の立体構造、特にキラリティに依存して標的と結合します。D型アミノ酸でできた鏡像タンパク質は、通常の抗体にとってはまったく異なる立体構造を持つため、結合することができません。したがって、抗体による排除メカニズムも機能しないことになります。

このように、鏡像生命体は、自然免疫と獲得免疫の両方において、その構成分子のキラリティが既存の生命体と逆であるという根本的な違いから、私たちの免疫システムに認識されず、排除されることなく体内で増殖する可能性を秘めているのです。

生態系における「無敵」性

生態系は、捕食者と被食者、寄生者と宿主といった複雑な相互作用によって維持されています。その基盤には、分子レベルでの厳密な「鍵と鍵穴」の仕組みがあり、微生物もこの連鎖の一部として、捕食や寄生を受けながら過剰な増殖を抑えられています。ところが、鏡像生命体の存在は、このバランスを根本から覆してしまいます。

まず、分子レベルでの不適合性が問題となります。たとえば、細菌に感染するファージは、細胞表面の特定のタンパク質や糖鎖を認識して結合しますが、鏡像微生物の表面は通常とは逆のキラリティを持つ分子で構成されているため、ファージはそれを「鍵」として認識できず感染することができません。同様に、原生生物や真菌類といった捕食者も、獲物の細胞表面の分子を受容体で認識して捕食を開始しますが、鏡像微生物はその分子構造が逆であるため結合できず、捕食対象から外れてしまいます。さらに、寄生生物もまた宿主の分子構造に特異的に依存していますが、その特異性は鏡像生命体には通用しません。

次に、代謝とエネルギーの流れに関しても重大な問題が生じます。通常の生物は、捕食や分解を通じて相手の体を栄養源として利用しますが、その過程を担う酵素はL型アミノ酸やD型糖に特化しています。鏡像微生物の体を構成するのは逆のキラリティをもつ分子であり、通常の酵素はそれを分解できません。たとえ捕食されたとしても、その体は消化されず、栄養源にならないのです。その結果、鏡像微生物は「誰からも食べられない存在」として、生態系において極めて特殊な地位を占めることになります。彼らが利用する資源が通常の生命と重ならない場合は直接的な競合は起こらないかもしれませんが、もし同じ栄養源を利用できるならば、捕食や寄生を受けずに一方的に資源を奪い合うことになり、既存の微生物にとって深刻な脅威となります。

このように鏡像微生物は、生態系において「無敵」ともいえる存在になります。捕食者や寄生者といった自然の制御メカニズムが働かないため、環境に漏れ出した場合には、その数が制御不能に増殖してしまう可能性があるのです。こうして生じる現象は、外見上は目立たなくとも確実に広がっていく「静かなるパンデミック」と呼ぶにふさわしいものだといえるでしょう。

鏡像分子の有用性

既存の医薬品は、生体内に存在するプロテアーゼやヌクレアーゼといった分解酵素によって速やかに代謝されてしまうため、効果が長続きせず、患者は頻繁な投与を強いられ、そのたびに副作用のリスクも伴います。これに対して鏡像分子で作られた薬は、通常の酵素が作用できない構造を持つため、非常に高い安定性を示し、長時間にわたって薬効を持続させることができるという画期的な特徴を備えています。

この特性をもっとも端的に示す例が、鏡像アプタマー(Spiegelmer)です。アプタマーとは、DNAやRNAから作られる一本鎖の核酸分子で、特定のタンパク質に結合したりする機能を持つ分子ですが、天然型のアプタマーはヌクレアーゼによって容易に分解されてしまいます。一方、鏡像アプタマーは天然とは逆のキラリティ、すなわちL-リボースを基盤にした構造を持つため、分解を受けにくく、極めて高い安定性を発揮します。ドイツのTME Pharma社はこの技術を臨床応用しており、膠芽腫に対するNOX-A12、2型糖尿病性腎症に対するNOX-E36、さらには貧血治療を目指したNOX-H94など、複数の鏡像アプタマーを用いた臨床試験を進めています。これらの成果は、従来の核酸医薬が抱えていた不安定性の壁を乗り越え、実用化へ大きく近づいていることを示しています。

また、鏡像分子の可能性はインスリンや抗体といった既存の治療薬にも広がっています。現在用いられているインスリンは体内で分解されやすく、患者は頻繁に注射を打たなければなりません。しかし、D-アミノ酸から合成された鏡像インスリンはプロテアーゼによる分解が遅いため、長時間作用が続くことが期待されます。熊本大学の研究グループはさらに、D-アミノ酸で作ったペプチドをインスリンと組み合わせることで、経口投与による吸収促進に成功し、血糖値の低下を確認しました。これは、将来的に「飲むインスリン」という新しい治療の実現につながるかもしれません。加えて、鏡像の抗体分子、いわゆる「ミラーボディ」が開発されれば、分解されにくく薬効が長持ちする抗体医薬として、医療現場に新たな選択肢をもたらすでしょう。

しかしながら、このような鏡像分子の進展が最終的に「鏡像生命体」の誕生へとつながる可能性を考えると、問題は単なる技術革新の域を超えます。もし鏡像微生物や鏡像細胞が人工的に作り出され、それらが自律的に鏡像分子を生産できるようになれば、薬や素材の供給は飛躍的に効率化されるでしょう。

しかし同時に、それは制御の効かない存在を生み出すリスクを伴います。私たちの生命システムとはまったく異なる論理で動く鏡像生命体は、既存の生態系にとって「究極の侵略的外来種」となりかねないのです。つまり、鏡像分子の魅力と有用性を追求することは、人類に新しい治療の扉を開くと同時に、深刻な倫理的・生態的課題を突きつけることでもあるのです。